持続可能な食糧生産が世界的な課題となる中、「都市型垂直農業」が未来の食を支える新たな技術として急速に注目を集めています。特に国土面積に限りがあり、農業従事者の高齢化が進む日本では、この革新的な農業手法が食料安全保障の救世主として脚光を浴びています。本記事では、2025年4月時点における都市型垂直農業の最新動向、技術革新、そして日本における未来の可能性について詳しく解説します。

1. 都市型垂直農業とは?基本概念と仕組み

都市型垂直農業とは、高層ビルや空きスペースなど都市部の限られた空間を活用し、作物を「垂直方向」に積み重ねて栽培する農業システムです。従来の平面的な土地利用から立体的な活用へと発想を転換させたこの手法は、地球規模の食糧問題解決の鍵として期待されています。

主な特徴

- 高効率な土地利用: 従来の農業と比較して、同じ面積で何倍もの作物を生産可能

- 天候に左右されない生産: 完全制御環境により年間を通じて安定した生産が可能

- 資源の効率的活用: 従来の農業と比較して水使用量を最大95%削減

- 農薬不使用: 閉鎖環境での栽培によりほぼ無農薬での生産が実現

- 鮮度と品質の向上: 消費地に近い場所での生産により、輸送時間の短縮と品質向上

垂直農業には主に3つのタイプがあります:

- 人工光型: LED照明のみを光源とし、多段式に作物を積み重ねる方式

- 太陽光型: 主に自然光を利用し、ガラス温室などで栽培する方式

- 併用型: 人工光と太陽光の両方を組み合わせた方式

現在、日本の都市部を中心に急速に広がっているのは主に人工光型の垂直農場です。完全に環境をコントロールできることから、特にレタスやハーブ類などの葉物野菜の栽培に適しています。

2. 日本における垂直農業の現状と市場規模

日本の垂直農業市場は急速に拡大しており、調査データによると2024年時点で4億200万米ドル(約650億円)の規模に達しています。今後も急速な成長が見込まれており、IMARCグループの予測では、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)9.1%で拡大し、2033年までに8億7,900万米ドル(約1,400億円)に達すると見込まれています。

この成長の背景には以下の要因があります:

日本固有の課題解決策としての垂直農業

- 農業従事者の高齢化と減少: 日本の農業従事者の平均年齢は68歳を超え、新規就農者が不足

- 耕作放棄地の増加: 年々増加する耕作放棄地の有効活用策としての注目

- 食料自給率の低さ: カロリーベースで約37%にとどまる日本の食料自給率向上への期待

- 都市集中型の人口分布: 都市部での地産地消を可能にする生産システムへの需要

特に都市部における地産地消の実現は、食料輸送に伴うカーボンフットプリントの削減や、鮮度の高い食材の安定供給という点で大きな意義を持っています。

最新の市場調査によると、日本の垂直農業市場は以下のセグメントに分類されます:

- 栽培方式別: 水耕栽培が最大シェア(約70%)を占め、次いでエアロポニック(空気栽培)、アクアポニック(魚と植物の共生栽培)が続く

- 作物別: 葉物野菜(レタス類、ハーブ等)が最大で約75%、次いでイチゴなどの果物類、薬用植物の順

- 技術別: LED照明技術、環境制御システム、自動化・ロボット技術、IoT・AI技術

2025年現在、日本全国には約200カ所の商業規模の垂直農場が稼働しており、その数は年々増加傾向にあります。特に東京、大阪、名古屋などの大都市圏に集中しており、今後は地方中核都市への展開も進むと予測されています。

3. 次世代技術が変える垂直農業の姿

垂直農業の発展を加速させているのが、最先端技術の統合です。日本の垂直農業分野では、以下のような革新的な技術が積極的に導入されています。

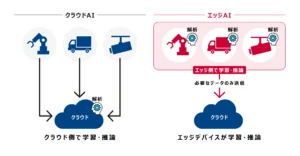

AI・機械学習による栽培最適化

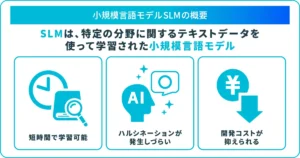

人工知能(AI)と機械学習技術の発展により、栽培環境の自動最適化が実現しています。センサーから収集された温度、湿度、CO2濃度、光量などのデータをリアルタイムで分析し、作物ごとの最適な生育環境を自動調整するシステムが開発されています。

例えば、東京に拠点を置くある垂直農業企業では、過去の栽培データを基にした機械学習モデルを活用し、レタスの生育期間を従来の38日から23日に短縮することに成功。収穫量の増加と電力コストの削減を同時に実現しました。

ロボティクスと自動化

労働力不足を解消するため、垂直農業では播種から収穫までを自動化するロボットシステムの導入が進んでいます。特に注目すべきは、完全自動化された植物工場の登場です。

京都に拠点を持つ企業が開発した完全自動化植物工場では、人間の介入をほぼゼロにした生産システムを実現。播種、栽培管理、収穫、梱包までロボットとAIが連携して行うことで、人件費を大幅に削減し、24時間365日の連続生産を可能にしています。

省エネルギー技術の革新

垂直農業における最大のコスト要因の一つである電力消費、特にLED照明の電力消費を削減するための技術革新が急速に進んでいます。

- 高効率LED照明: 植物の光合成に最適な波長のみを効率的に発光するカスタムLEDの開発

- 動的照明制御: 作物の生育段階に合わせて光量と波長を自動調整するシステム

- 再生可能エネルギーとの統合: 太陽光パネルや風力発電との直接連携による自家発電システム

大阪の研究チームが開発した最新の植物栽培用LEDは、従来比で30%の省エネルギー化を実現。さらに、植物の生育状態をカメラで監視し、必要最小限の光量を提供する「インテリジェント照明システム」により、さらに20%の電力削減に成功しています。

バイオテクノロジーとの融合

最先端のバイオテクノロジーを垂直農業に統合する動きも加速しています。例えば、植物の生育を促進する有益な微生物(PGPR:Plant Growth-Promoting Rhizobacteria)を活用した栽培技術や、作物の栄養素含有量を高める遺伝子編集技術などが実用化段階に入っています。

筑波大学と民間企業の共同研究によって開発された「バイオスティミュラント栽培システム」は、特定の微生物と有機酸の組み合わせにより、レタスの生育速度を15%向上させると同時に、ビタミンCの含有量を30%増加させることに成功。このように栄養価の高い作物を効率的に生産する技術は、今後の垂直農業の大きな付加価値となる可能性があります。

4. 垂直農業のビジネスモデルと収益性

垂直農業が持続可能なビジネスとして成立するためには、高い初期投資と運営コストをいかに回収し、収益化するかが課題となります。日本における垂直農業のビジネスモデルは、以下のように多様化しています。

主なビジネスモデル

1. プレミアム食材の直接販売モデル

高品質な野菜を飲食店や高級スーパーに直接販売するモデルです。無農薬、高栄養価、完全トレーサビリティといった付加価値をアピールし、従来の野菜より高価格で販売します。

成功事例: 東京都内で展開する某垂直農場は、特殊な光制御技術によって通常の1.5倍の栄養素を含むベビーリーフを生産し、高級レストランチェーンと独占供給契約を締結。通常の卸価格の3倍で販売することで収益性を確保しています。

2. 定期宅配サブスクリプションモデル

消費者に直接、新鮮な野菜を定期的に宅配するサブスクリプションサービスを展開するモデルです。中間マージンを省くことで生産者の利益率を高めています。

成功事例: 名古屋に拠点を置く垂直農業スタートアップは、月額3,980円のサブスクリプションサービスを展開。週2回、その日に収穫した葉物野菜セットを直接消費者に届けることで、5,000世帯の顧客を獲得し、安定した収益源を確立しています。

3. 技術ライセンスモデル

自社で開発した垂直農業技術や栽培ノウハウを他社にライセンス供与するモデルです。初期投資の回収を早め、スケールの経済を活かした展開が可能になります。

成功事例: 福岡発の垂直農業技術企業は、独自開発の環境制御アルゴリズムをパッケージ化し、全国の植物工場運営企業にライセンス販売。年間のライセンス収入が10億円を超え、自社農場の運営と合わせて高い収益性を実現しています。

4. 複合型ビジネスモデル

垂直農場と他のビジネスを組み合わせたモデルで、特に飲食業や観光業との連携が有効です。

成功事例: 北海道の観光地に設置された垂直農場は、生産した野菜を使った体験型レストランと直売所を併設。単なる農産物販売にとどまらない「食育ツーリズム」という付加価値を創出し、年間10万人の来場者を集める観光スポットとして成功しています。

収益性向上のための戦略

垂直農業の収益性を高めるための最新戦略として、以下のアプローチが注目されています:

コスト削減戦略

- エネルギー最適化: 電力使用の最大85%を占めるLED照明のエネルギー効率化と再生可能エネルギー活用

- 自動化の推進: 人件費削減のための徹底的な自動化と遠隔監視システムの導入

- 栽培サイクルの短縮: AI活用による生育期間短縮で単位時間あたりの生産量を増加

収益最大化戦略

- 作物選定の最適化: 市場価値と栽培効率のバランスを考慮した高収益作物への特化

- ブランディング強化: 環境負荷の低さや栄養価の高さをアピールした差別化戦略

- 垂直統合: 生産から販売までを一貫して行うことによる中間マージンの排除

財務分析

先進的な垂直農場の財務データを分析すると、以下のような傾向が見られます:

- 初期投資回収期間: 最新技術を導入した設備では、4〜6年で初期投資の回収が可能

- 粗利益率: 一般的な農業の15〜20%に対し、効率的な垂直農場では30〜40%の粗利益率を実現

- 運営コスト内訳: 電力費40%、人件費30%、設備維持費15%、種苗・培養液などの材料費10%、その他5%

5. 日本の注目すべき垂直農業プロジェクト

現在、日本全国で革新的な垂直農業プロジェクトが進行中です。ここでは、特に注目すべき最新事例を紹介します。

東京都大田区「シティファーム」プロジェクト

大田区が主導する「シティファーム」は、区内の遊休施設を活用した都市型垂直農場です。2024年にオープンしたこの施設は、年間100トンの葉物野菜を生産する能力を持ち、区内の学校給食センターや地元スーパーに供給しています。

特筆すべきは、この施設が地域コミュニティとの連携を重視している点です。区民向けの農業体験プログラムやワークショップを定期的に開催し、食育と地域活性化の拠点としても機能しています。また、障がい者雇用の場としても活用され、社会的包摂の観点からも高く評価されています。

大阪「バーティカル・ハーベスト」

大阪市此花区に2024年秋にオープンした「バーティカル・ハーベスト」は、日本最大級の都市型垂直農場です。地上10階建ての専用施設内に、約15,000㎡の栽培スペースを確保し、年間約1,000トンの野菜を生産する能力を持っています。

このプロジェクトの特徴は、完全自動化された収穫システムと、AIによる環境最適化技術の導入です。わずか20名のスタッフで24時間365日の連続生産を実現し、関西一円のスーパーマーケットチェーンと長期供給契約を締結しています。

また、建物の外壁に透明なソーラーパネルを設置し、使用電力の約30%を自家発電でまかなう環境配慮型の設計も注目されています。

北海道「スマートアグリラボ」

札幌市近郊に設立された研究開発型垂直農場「スマートアグリラボ」は、寒冷地における都市型農業の可能性を追求するプロジェクトです。気温が氷点下に達する冬季でも安定した生産を実現するための技術開発に特化しています。

特に注目されているのは、地中熱利用システムと断熱技術の組み合わせにより、暖房コストを従来比60%削減することに成功した点です。また、雪解け水を活用した独自の水循環システムにより、水使用量の97%削減も実現しています。

このプロジェクトは北海道大学との産学連携で進められており、得られた知見は2026年以降、道内各地への技術展開が計画されています。

九州「アグリテックイノベーションハブ」

福岡市と熊本市に拠点を持つ「アグリテックイノベーションハブ」は、九州の気候特性を活かした半屋外型の垂直農業システムです。太陽光と人工光を組み合わせたハイブリッド方式を採用し、エネルギーコストの削減と高い生産性を両立しています。

このプロジェクトでは、九州の特産品である高付加価値野菜(からし菜、水前寺菜など)の通年栽培と、アジア市場への輸出に焦点を当てています。すでに台湾、香港、シンガポールなどへの輸出ルートを確立し、「ジャパンプレミアム」ブランドとして高い評価を得ています。

6. 持続可能性と環境への影響

垂直農業は、従来の農業と比較して環境負荷を大幅に低減できる可能性を秘めています。日本の研究機関による最新の分析によると、垂直農業のサステナビリティに関する指標は以下のようになっています。

水資源利用の効率化

日本の農業水使用量の約70%は水田稲作に使われていますが、垂直農業の閉鎖循環型水耕栽培システムでは、従来の農業と比較して水使用量を最大95%削減することが可能です。

最新事例: 愛知県の研究チームが開発した「ウルトラローウォーター栽培システム」では、水の蒸発と蒸散を極限まで抑える技術により、レタス1kg生産あたりの水使用量を従来の垂直農業の1/3にあたる3リットルまで削減することに成功しています。

エネルギー消費と炭素排出

垂直農業の最大の課題は高いエネルギー消費ですが、最新技術の導入により、この問題も改善されつつあります。

最新データ: 2024年に発表された東京大学の研究によると、最新の省エネ技術を導入した垂直農場では、レタス1kg生産あたりのCO2排出量が従来比40%減の1.2kgまで低減。これは、長距離輸送を含む輸入レタスの約2.8kgと比較して大幅に低い数値です。

特に注目すべきは、垂直農業における再生可能エネルギーの活用です。太陽光発電や風力発電を直接農場に統合することで、カーボンニュートラルな食料生産が実現可能になりつつあります。

農薬・化学肥料の削減

閉鎖環境での栽培により、従来の農業で一般的な農薬散布がほぼ不要になります。また、精密に制御された環境での栽培により、化学肥料の使用量も大幅に削減されます。

最新技術: 兵庫県の垂直農業企業が開発した「バイオコントロール水耕システム」では、有益微生物を活用した完全有機栽培を実現。化学農薬や合成肥料を一切使用せず、病害虫の発生率を従来の1%未満に抑えることに成功しています。

生物多様性への影響

従来の農業拡大による森林伐採や生態系破壊と比較し、垂直農業は既存の都市空間を活用するため、自然環境への直接的影響を最小限に抑えることができます。

可能性: 仮に日本の葉物野菜生産の20%を垂直農業に置き換えた場合、約1万ヘクタールの農地が他の用途に転用可能になるとの試算があります。これにより、耕作放棄地の自然再生や、生物多様性の保全に貢献する可能性があります。

食料廃棄物の削減

需要に合わせた生産調整と流通距離の短縮により、食品ロスを大幅に削減できる点も垂直農業の大きな利点です。

実績データ: 福岡市の垂直農場と小売チェーンの連携プロジェクトでは、需要予測AIと連動した生産管理システムの導入により、従来の葉物野菜サプライチェーンと比較して食品ロスを84%削減することに成功。この取り組みは、食品廃棄物削減による環境負荷軽減のモデルケースとして注目されています。

7. 垂直農業が直面する課題と解決策

垂直農業には多くの可能性がある一方で、その普及にはいくつかの課題が存在します。ここでは、日本の垂直農業が直面する主要な課題と、最新の解決アプローチを紹介します。

高コスト構造の問題

垂直農業の最大の課題は、初期投資コストと運営コストの高さです。特に日本では、建設コストの高さや電力料金の上昇が大きな障壁となっています。

具体的課題:

- 設備投資: 高性能LEDや環境制御システムの導入コストが高額

- 電力コスト: 24時間稼働する照明・環境制御システムの電力消費が大きい

- 人件費: 専門知識を持った人材の確保にコストがかかる

最新の解決アプローチ:

- モジュール化による初期投資の分散

最近のトレンドは、一度に大規模な設備投資を行うのではなく、小規模なモジュールから始めて段階的に拡大する方式です。横浜の某企業が開発したコンテナ型垂直農場は、初期投資800万円からスタート可能で、収益に応じて拡張できる柔軟なシステムとして注目されています。 - 電力コスト削減のための革新的技術

LED技術の進化により、植物の光合成に最適な波長のみを効率的に供給する「スマートLED」の開発が進んでいます。埼玉県の研究チームが開発した最新のLEDシステムは、従来比35%の省電力化を実現しています。 - 共同利用モデルの普及

複数の生産者が設備を共同利用する「シェアファクトリー」モデルも広がりつつあります。神戸市の事例では、5社が共同で垂直農場を運営し、設備投資と運営コストを分散させることで収益性の向上に成功しています。

栽培可能作物の限定性

現状の垂直農業技術では、主に葉物野菜やハーブ類が中心で、穀物や果樹などの栽培には技術的課題があります。

最新の解決アプローチ:

- 新たな作物への挑戦

最近の技術革新により、従来は困難とされていた作物の垂直農場での栽培が可能になりつつあります。例えば、筑波大学のチームは、特殊な根域制御技術を用いてイチゴの高密度栽培システムを開発。従来の20倍の収穫量を実現し、商業化が進んでいます。 - 品種改良との連携

垂直農業環境に最適化された品種の開発も進んでいます。農研機構と民間企業の共同研究では、人工光環境下で生育が早く、栄養価が高いレタス品種の開発に成功。この品種は従来品種より栽培期間を25%短縮できるという利点があります。

消費者の認知と受容

高品質でありながら、従来の野菜より高コストになりがちな垂直農業産野菜に対する消費者の理解と受容も課題です。

最新の解決アプローチ:

- 教育とブランディング

垂直農業の環境的・社会的メリットを消費者に伝える取り組みが活発化しています。東京都内のある小売チェーンでは、店内に小規模垂直農場を設置し、「見える化」することで消費者の理解と関心を高めることに成功しています。 - 価格差の縮小

技術革新とスケールメリットにより、垂直農業産野菜の価格競争力も向上しています。大阪の某垂直農場では、生産効率の向上により、プレミアムレタスの小売価格を2年前の398円から258円に引き下げることに成功。従来農業との価格差が縮まることで市場受容性が向上しています。

規制と政策の課題

農業関連の既存規制や補助金制度が、新しい農業形態である垂直農業に適応していない場合があります。

最新の解決アプローチ:

- 規制の見直し

2024年に農林水産省が「次世代型農業特区」制度を創設し、垂直農業を含む革新的農業への規制緩和を推進。これにより、従来の農地法や補助金制度の適用範囲が拡大され、垂直農業への投資が加速しています。 - 公民連携モデル

地方自治体と民間企業の連携による垂直農業推進も広がっています。北九州市の事例では、市が保有する遊休施設を低コストで貸し出し、民間企業が垂直農場を運営するモデルが確立。自治体は雇用創出と地域活性化のメリットを得る一方、企業は初期投資の負担軽減により事業リスクを下げることができています。

人材育成の課題

垂直農業は従来の農業とは異なるスキルセットを必要とするため、専門知識を持った人材の確保が課題となっています。

最新の解決アプローチ:

専門教育プログラムの拡充

2024年から複数の農業系大学や専門学校で「都市型スマート農業」の専攻課程が開設されています。東京農業大学の新設講座では、植物生理学だけでなく、環境制御技術やデータサイエンスを組み合わせたカリキュラムを提供し、次世代の垂直農業専門家を育成しています。

リモート管理システムの発展

ICT技術の発展により、少数の専門家が複数の垂直農場を遠隔管理できるシステムも実用化されています。愛知県の企業が開発したクラウド型農場管理システムは、1人のエキスパートが最大5カ所の垂直農場を同時に監視・制御できる機能を持ち、人材不足の解消に貢献しています。

8. 未来展望:2025年以降の垂直農業

2025年以降、日本の垂直農業はさらに進化し、社会に深く根付いていくことが予想されます。ここでは、今後5年間で予測される垂直農業の発展方向性について考察します。

技術統合による新たな可能性

垂直農業と他の先端技術の統合により、新たな価値創造が期待されています。

予測される発展:

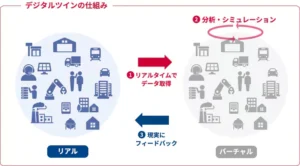

デジタルツインの活用

垂直農場の物理的環境とデジタル空間を連動させる「デジタルツイン」技術の普及により、仮想空間での栽培シミュレーションが可能になります。これにより、新品種や栽培条件の最適化を物理的リスクなく検証できるようになり、イノベーションのスピードが加速するでしょう。

グリーンテック生態系の形成

垂直農業と再生可能エネルギー、資源循環システムが統合された「グリーンテック生態系」の形成が進むと予測されています。例えば、東京都心に計画中の再開発プロジェクトでは、ビル壁面の太陽光発電、雨水利用システム、生ごみバイオガス化施設と垂直農場が連携した自己完結型の食料生産エコシステムが構想されています。

事業モデルの進化

垂直農業の事業モデルも、今後さらに多様化・洗練化していくことが予想されます。

予測される発展:

パーソナライズド農業の台頭

消費者の健康状態やライフスタイルに合わせてカスタマイズされた野菜を生産する「パーソナライズド農業」が登場する可能性があります。すでに神奈川県のスタートアップ企業では、個人の栄養ニーズに合わせて特定の栄養素を強化した野菜の生産実験が始まっています。

フランチャイズモデルの普及

成功した垂直農業ビジネスモデルがフランチャイズ化され、全国展開される流れも加速するでしょう。標準化されたシステムとノウハウの共有により、新規参入のハードルが下がり、中小規模の垂直農場が各地に誕生することが期待されます。

社会統合と新たな価値創造

垂直農業は単なる食料生産技術を超え、社会システムの一部として統合されていくと考えられます。

予測される発展:

都市計画との融合

今後の都市再開発では、垂直農業が標準的な都市インフラとして組み込まれるようになるでしょう。すでに横浜市の新区画整理事業では、集合住宅と垂直農場の一体化が計画されており、住民が自分たちの食べる野菜を身近で栽培・収穫できる「食住近接」の概念が実現しつつあります。

ヘルスケアとの連携

医療・健康産業と垂直農業の連携も進むと予想されます。千葉県の医療法人と垂直農業企業の共同プロジェクトでは、患者の病状や体質に合わせた機能性野菜の生産と提供が試験的に始まっており、「食」と「医療」の境界を超えた新たな価値創造が期待されています。

宇宙農業への応用

垂直農業技術の究極的な応用先として、宇宙ステーションや月面基地での食料生産が視野に入ってきています。JAXAと民間企業の共同研究では、極限環境での植物栽培技術が開発され、2030年代の宇宙長期滞在ミッションでの実用化を目指しています。

9. まとめ:日本の食糧安全保障と垂直農業の役割

日本の食料自給率は先進国の中でも低水準にとどまり、食料安全保障は国家的課題となっています。高齢化による農業就業人口の減少、耕作放棄地の増加、気候変動による収穫量の不安定化など、従来の農業は多くの課題に直面しています。このような状況下で、都市型垂直農業は日本の食料システムを補完・強化する重要な役割を担う可能性を秘めています。

垂直農業がもたらす日本の未来

垂直農業は、単に作物を効率的に生産する技術であるだけでなく、日本社会全体に幅広いメリットをもたらす可能性があります:

食料安全保障の強化

天候や季節に左右されず安定した生産が可能な垂直農業は、輸入依存度の高い日本の食料供給を安定化させる重要な選択肢となります。特に災害時や国際情勢の不安定化時にも、都市部での食料生産を継続できる強靭性は大きな価値を持ちます。

地域経済の活性化

遊休地や空きビルの再利用による垂直農場の設置は、新たな雇用創出と地域経済の活性化に貢献します。特に地方都市では、先端技術と農業の融合による新産業として、若年層の定着・回帰を促す効果も期待されています。

環境負荷の低減

水資源の効率的利用、農薬使用の最小化、輸送距離の短縮など、垂直農業は従来の農業と比較して環境負荷を大幅に低減できる可能性があります。これは日本の環境目標達成にも貢献するでしょう。

都市生活の質の向上

都市住民にとって、新鮮な地元産野菜へのアクセスが向上することは、食生活の質を高める効果があります。また、垂直農場が食育や地域コミュニティの場となることで、都市生活の豊かさにも貢献します。

垂直農業と従来農業の共存

重要なのは、垂直農業と従来型農業が対立するものではなく、相互補完関係にあるという点です。垂直農業は葉物野菜やハーブなど特定の高付加価値作物に特化し、米や大豆などの主要作物は引き続き露地栽培が担うという棲み分けが進んでいくでしょう。

また、地方の農業生産者と都市型垂直農場の連携モデルも生まれつつあります。例えば、地方の農家が育苗に特化し、その苗を都市型垂直農場で栽培する分業体制や、地方の農業知識と都市の技術開発力を組み合わせた新たな農業イノベーションの創出などが具体化しています。

最後に:持続可能な食の未来に向けて

垂直農業は万能の解決策ではありませんが、日本が直面する食料・環境・社会課題に対する重要な選択肢の一つです。技術の進化と社会的受容の広がりにより、垂直農業は今後5〜10年で日本の食料システムの重要な構成要素となる可能性が高いでしょう。

最終的に重要なのは、多様な農業形態がそれぞれの強みを活かし、日本の食料システム全体のレジリエンス(回復力)と持続可能性を高めていくことです。垂直農業はその重要な一翼を担い、都市と農村の新たな関係構築や、食と環境と社会の調和した発展に貢献していくことが期待されます。

参考文献・引用元

垂直農法とは?日本での現状やメリット・デメリット、適した野菜の紹介 自然電力株式会社

都会で行われている先進的な農業 農林水産省

Tech powers vertical farming growth in Japan Fruitnet

日本の垂直農法の市場規模、シェア、産業レポート2033 IMARCグループ

垂直農法市場 -レポート、規模、動向、シェア Mordor Intelligence

植物工場にかかるコストの内訳、削減方法とは? Canaris

特集】農業の未来が見える!?大田区の「都市型植物工場」 ユニークおおた – 大田区

都心のビルや宇宙空間で野菜が栽培できる? 既に始まっている未来型農業 野村證券

コメント