今日は私たちの住む下関市におけるIoT技術の導入と、それがもたらす地域社会の変革について考えていきたいと思います。🌟

下関の美しい海岸線を自転車で走りながら、ふと思ったのは「この街が5年後、10年後にどのように変わっているだろう?」ということでした。私が東京から下関に戻って5年、この街のデジタル化の動きは確実に加速しています。今回は、IoT技術が下関という地方都市にどのような影響を与え、私たちの暮らしをどう変えていくのか、実例を交えながら探っていきましょう。

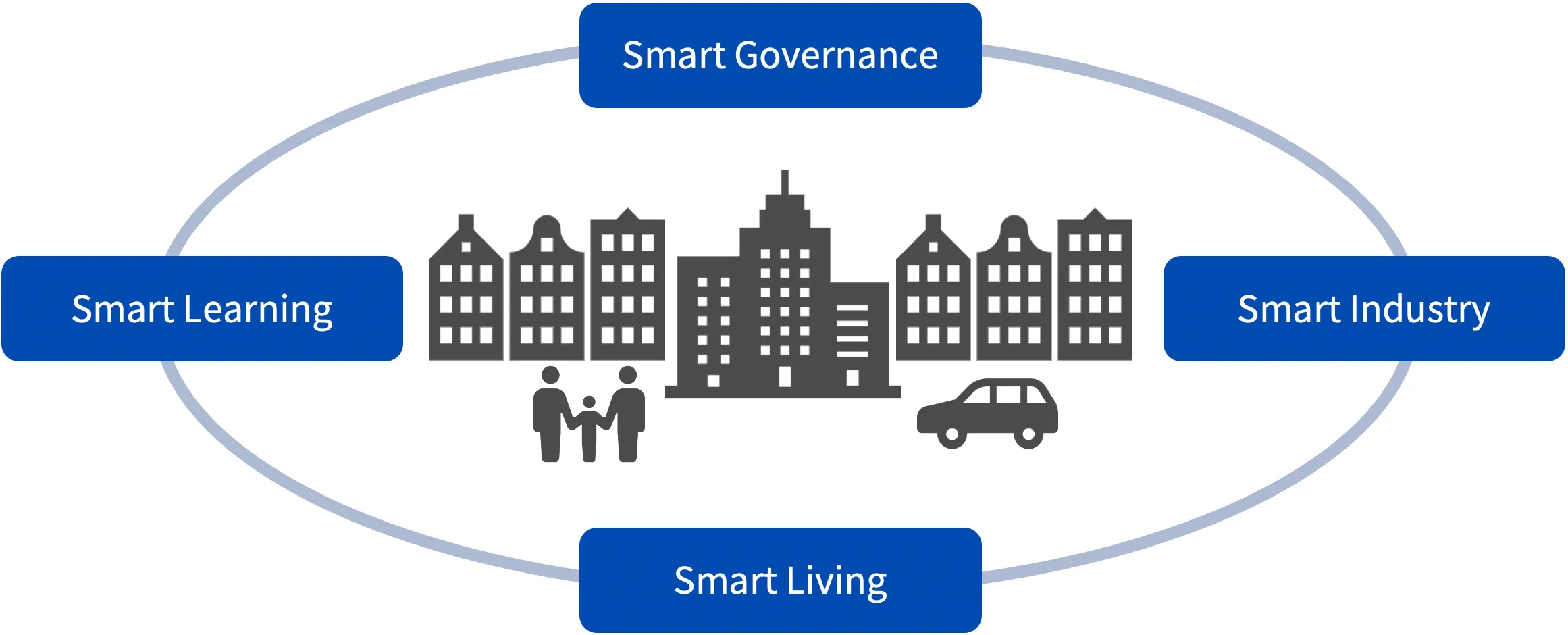

下関市におけるIoT・スマートシティへの取り組み 🏙️

スマートシティの基盤づくり

下関市では、2021年5月に「下関市スマートシティ推進協議会」が設立されました。この協議会は、行政と民間のデータを共通プラットフォーム上で適正かつ効果的に利用する、いわゆる”スマートシティ化”を産学民官で推進するために作られたものです。

私も一市民として協議会が主催するシンポジウムに参加したことがありますが、市の担当者の熱意が強く伝わってきました。下関市が進める「デジタルCity下関」推進事業では、「デジタルの力を活用して地域課題を解決し、人中心の持続可能で便利な社会を実現する」というビジョンを掲げています。

防災とIoT:避難所のリアルタイム混雑可視化

下関市が実際に行ったIoT活用の具体例として、防災分野での取り組みがあります。2021年5月、下関市はスタートアップ企業のバカン社と、災害発生時における避難所の混雑情報配信に関する協定を締結しました。

この取り組みでは、市内177カ所もの避難所の混雑状況をリアルタイムで可視化し、インターネット上で確認できるシステムを構築しています。災害時、避難所の職員がインターネット上の管理画面から混雑状況を更新すると、「空いています」「やや混雑」「混雑」「満」の4段階で表示され、避難者はスマートフォンなどで混雑状況を確認できるようになります。

これはコロナ禍における「3密」回避の要請と、災害時の避難所分散という課題を、テクノロジーで解決した好例です。私は昨年の台風接近時に実際にこのシステムを使ってみましたが、混雑している避難所を避けて安全に避難できるため、非常に実用的だと感じました。

コロナ禍での活用:ワクチン接種予約のデジタル化

また下関市では、コロナワクチン接種予約の受付施設においても、IoT技術を活用した混雑可視化システムを導入しました。予約代行受付施設17カ所の混雑状況をリアルタイムで公開することで、特に高齢者の方が安心して施設を利用できる環境を整えました。

この取り組みは当初5日間の利用予定でしたが、初日だけで3000回以上の閲覧があり、大きな混雑は回避できたことが報告されています。特筆すべきは、操作が3つのボタンを押すだけという直感的なインターフェースだったため、事前研修なしでもトラブルなく運用できた点です。

地域の若者が主導するIoTを活用した課題解決 👨💻

介護デジタルハッカソン

下関市では「次世代の街づくり」を推進するため、若い世代が主体となって課題解決に取り組む機会を積極的に作っています。その一例が「下関市スマートシティ介護デジタルハッカソン」です。

2021年に開催されたこのイベントでは、山口県内の大学生や若手社会人約30名が、地元介護現場の視察やヒアリングを行い、解決すべき介護課題の特定と、デジタルを使った解決策の提案を行いました。実際に学生たちは「介護家族の食事介護の負担を減らす」などの具体的な課題に対してIT、AI、IoT技術などを活用した解決策を提案しました。

このようなイベントは年々規模を拡大しており、2023年度は「子どもの居場所づくり」をテーマに「デジコンしものせき」が開催されました。これは「デジタルの力を活用して地域課題を解決する」ことを目標に、チームでソリューション実装に取り組むイノベーション創出型のデジタルコンテストです。

私の友人の息子さんも参加していましたが、「地元のために何かできることがある」という実感を得られたと喜んでいました。こうした活動は若者の地元定着にもつながる重要な取り組みだと思います。

IoT技術を活用した地域企業の挑戦 🏭

スマートファクトリーへの挑戦

下関市内の企業でも、IoT技術を取り入れた先進的な取り組みが始まっています。株式会社ひびき精機(下関市菊川町)では、NTT西日本と連携して「スマートファクトリー実現に向けたローカル5Gの活用」に関する実証実験を行いました。

この実験では、工場間、工場内においてローカル5Gを活用し、高精細カメラを用いた遠隔監視や、大容量データ通信、工場内機器の無線接続によるデータ取得などを検証しています。特に注目すべきは、将来的にIoT技術を活用した「無人工場」を目指している点です。

工場内の稼働状況を把握するための高精細カメラでの遠隔監視や、多数のIoT機器接続によるデータ取得・管理、遠隔地から工作機械を制御するための大容量データ通信などを実現するために、「高速・大容量」「多接続」「低遅延」のネットワークが必要であり、そのためにローカル5Gを活用しているのです。

私は以前、デザインの仕事でひびき精機さんの工場を見学させていただいたことがありますが、従来の工場のイメージとは全く異なり、最先端のデジタル技術が導入された清潔感あふれる現場に驚いたことを覚えています。

下関市のスマートホーム普及促進への動き 🏠

個人レベルでのIoTの普及も、行政が後押ししています。下関市では「スマートハウス普及促進補助金」制度を設け、次世代型の住宅であるスマートハウスの普及を促進しています。

この補助金制度では、住宅に燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)、定置用リチウムイオン蓄電システム、家庭用エネルギー管理システム(HEMS)、V2H充放電設備の設置に要する費用の一部を補助しています。

特に注目すべきはHEMSの普及です。HEMSは空調、照明等の電力使用量を計測し、その情報を蓄積して「見える化」するだけでなく、省エネに資する自動制御機能を持っています。さらに太陽光発電システムなどの創エネルギー機器、蓄電池などの蓄エネルギー機器との接続機能も持っており、まさにスマートホームの中枢ともいえるシステムです。

私自身、昨年HEMSを導入しましたが、家中の電力使用量がアプリでグラフ化されるのを見て、家族の電力使用パターンが一目瞭然になりました。例えば、エアコンの使い方を少し工夫するだけで、月の電気代が5〜10%も下がりました。さらに、このデータは地域全体でのエネルギー最適化にも役立てられる可能性があります。

下関の地域課題とIoT技術による解決策 🔍

下関市が抱える地域課題は、日本の多くの地方都市と同様、少子高齢化による人口減少、労働力不足、地域経済の停滞などが挙げられます。これらの課題に対して、IoT技術がどのように解決策となりうるのか、考えてみましょう。

高齢者見守りシステム

私の隣家に住む80代の田中さんは一人暮らしです。最近、彼女の娘さんがIoTセンサーを活用した見守りシステムを導入していました。このシステムは、玄関や冷蔵庫の開閉、電気の使用状況などから生活リズムを検知し、異常があればスマートフォンに通知してくれます。

下関市も高齢者見守りのためのIoT活用を検討していますが、こうしたシステムが広く普及すれば、高齢者が安心して暮らせるだけでなく、家族の負担も軽減できるでしょう。さらに、地域全体のデータを分析することで、より効率的な介護サービスの提供や緊急時の迅速な対応も可能になります。

観光分野でのIoT活用

下関市の主要産業の一つである観光においても、IoT技術の活用が進んでいます。日立製作所、山口フィナンシャルグループ、下関市は共同で、地域価値向上に貢献する人材育成を目的としたワークショップを開催し、観光産業をテーマにデジタル技術を活用した新規ビジネスの創出を目指しています。

2023年から2024年にかけて行われたワークショップでは、下関市の特産品であるふぐをキーワードに、食、文化、歴史などのコンテンツを強化するほか、スマホで決済が完了できる地域ポイント導入、デジタルスタンプラリーによる周遊性向上、顔認証などのデジタル活用を包括的に提案するアイデアが生まれました。

私も先日、唐戸市場を訪れた際、QRコードを活用した多言語観光ガイドを利用しましたが、こうした取り組みが市内全域に広がれば、外国人観光客にもより魅力的な観光地になると感じました。

農水産業のスマート化

下関の基幹産業である水産業においても、IoT技術の導入が進んでいます。「スマート水産業」への取り組みとして、漁場や漁獲高のデータ化を進め、生産の現場と流通の一体化を図る取り組みが始まっています。

具体的には、水温や潮流などのデータをリアルタイムで把握することで最適な漁場を特定したり、漁獲から消費者までのサプライチェーンを一元管理することで鮮度維持や価格の安定化を図ったりする試みです。

IoTセンサーを使って養殖場の水質をモニタリングし、最適な環境を維持する技術などは、すでに一部で導入されています。水産業の現場で働く友人によれば、こうしたデジタル技術の導入により、経験と勘に頼っていた部分が科学的に管理できるようになり、若手育成にも役立っているとのことです。

IoT時代の課題と対策 🛡️

データセキュリティとプライバシー保護

IoT技術の普及に伴い、セキュリティとプライバシーの問題も顕在化しています。特に個人情報を扱うシステムでは、データの漏洩やプライバシー侵害のリスクが懸念されます。

下関市では「デジタル変革(DX)推進方針」において、「セキュリティ対策と個人情報の保護を徹底する」ことを明記しています。具体的には、市民が安心してデータ提供できる環境を整備し、個人情報の適切な管理と利活用のルール作りを進めています。

私自身、スマートホームデバイスを導入する際には、セキュリティ面を特に注意しています。定期的なファームウェアのアップデートや、強固なパスワード設定は当然のこととして、ネットワークの分離なども行い、万が一の侵入を防ぐ対策を講じています。

デジタルデバイド(情報格差)への対応

IoT技術の普及において見過ごせないのが「デジタルデバイド」の問題です。特に高齢者や経済的に恵まれない層がデジタル技術から取り残される恐れがあります。

下関市では、市内17の地区に設置された「まちづくり協議会」と連携して、デジタル機器の使い方講座やオンライン手続きのサポートなどを行っています。私も地域のボランティアとして、高齢者向けのスマートフォン教室の講師を務めたことがありますが、基本的な操作をマスターすることで、生活の利便性が大きく向上するのを目の当たりにしました。

また、市の公共施設や図書館などにWi-Fiスポットを設置し、誰もがデジタル技術にアクセスできる環境整備も進んでいます。こうした地道な取り組みが、誰一人取り残さないデジタル社会の実現には不可欠だと感じています。

未来の下関:IoTがもたらす地域社会の変革 🚀

スマートシティとしての下関の未来像

これまで見てきたIoT技術の導入事例をふまえ、未来の下関市はどのような姿になるのでしょうか。下関市のスマートシティ基本設計では、段階的な発展を計画しています。

第1段階(基盤整備期:〜2023年頃)

- 市民が安心してデータ提供できる環境整備

- 市民参画及び産学官の横連携の促進

- データ連携基盤の整備

第2段階(成長期:2023年〜2025年頃)

- IoT機器の普及と市民へのデジタルリテラシー教育

- データ活用による公共サービスの改善

- 民間サービスとの連携拡大

第3段階(発展期:2025年以降)

- 高度専門人材育成の本格化

- 下関市発のスマートシティサービスの全国展開

現在は第2段階に入ったところですが、様々な分野でIoT技術の実装が進んでいます。私が特に期待しているのは、下関市独自のデータプラットフォーム「しもまちプラス」の発展です。このプラットフォームを通じて、市民、企業、行政が持つデータを共有し、新たなサービスやビジネスが生まれることで、地域経済の活性化にもつながるでしょう。

私が実践するIoTを活用した地域貢献

IoT技術の普及は、個人レベルの取り組みも重要です。私自身、スマートホームの実践者として、地域のIoT普及に微力ながら貢献しています。

例えば、自宅のHEMSで収集したエネルギー使用データを、匿名化した上で地域のエネルギー最適化研究に提供しています。また、近所の高齢者の方々に、スマートスピーカーやIoTセンサーの使い方をレクチャーする小さな勉強会も定期的に開催しています。

これまでの24回のブログ記事で紹介してきた様々なIoTデバイスやシステムは、単なる便利なガジェットではなく、地域社会の課題解決につながる可能性を秘めています。技術を正しく理解し、適切に活用することで、私たち一人ひとりが地域社会の変革に参加できるのです。

これからのIoT活用に向けて:提言とビジョン 💡

市民参加型のIoT実装に向けて

下関市のスマートシティ構想をさらに発展させるには、市民の積極的な参加が不可欠です。現在の取り組みはまだ行政主導の面が強いですが、これからは市民一人ひとりがデータ提供者であり、サービス利用者であり、新たなアイデアの創出者となるべきでしょう。

そのためには、次のような取り組みが重要だと考えます:

- 市民向けIoTリテラシー教育の強化:各地区のコミュニティセンターなどでIoT技術に関する講座を定期的に開催し、市民のデジタルスキル向上を図る。

- オープンデータの促進:行政が持つデータを可能な限り公開し、市民や企業がそれを活用して新たなサービスを生み出せる環境を整える。

- 市民参加型のハッカソン・アイデアソンの定期開催:「デジコンしものせき」のような取り組みを拡大し、様々な年代、職業の市民が参加できるイベントとして定着させる。

下関型IoTの可能性:地域特性を活かした展開

最後に、下関市の特性を活かしたIoT活用の可能性について考えてみましょう。下関は、本州の最西端に位置し、九州との玄関口であるという地理的特性を持ちます。また、水産業や観光業が盛んで、歴史的・文化的資源も豊富です。

こうした特性を活かしたIoT活用として、以下のようなアイデアが考えられます:

- 関門海峡IoTネットワーク:関門海峡を挟んだ下関市と北九州市が連携し、広域のIoTプラットフォームを構築。観光客の回遊データやインフラの稼働状況などを共有することで、両市をまたぐ効率的なサービス提供が可能に。

- 水産IoTエコシステム:下関の主要産業である水産業に特化したIoTシステムを構築し、養殖や漁獲から加工、流通、消費までの一貫したデータ連携を実現。トレーサビリティの確保と高付加価値化を図る。

- 歴史・文化資源のデジタルツイン:下関の歴史的建造物や文化資源のデジタルツインを作成し、観光・教育・防災などの分野で活用。例えば、歴史的建造物にIoTセンサーを設置し、リアルタイムの状態監視と将来予測を行うことで、保全と活用の最適化を図る。

おわりに:スマートシティの主役は「人」

IoT技術の進化は目覚ましく、私たちの生活と社会に大きな変革をもたらしています。しかし、忘れてはならないのは、これらの技術はあくまで人々の暮らしをより豊かにするための手段であり、目的ではないということです。

下関市が目指すスマートシティの姿は、「デジタルの力でさまざまな地域課題を解決し人中心の持続可能で便利な社会を実現する」というものです。このビジョンの中心にあるのは「人」であり、技術はその実現のための手段です。

私たち一人ひとりが、IoT技術を理解し、賢く活用することで、下関という地域の未来を明るく、豊かなものにすることができるでしょう。これからも様々なIoTデバイスやシステムを試し、実践しながら、地域社会の変革に貢献していきたいと思います。

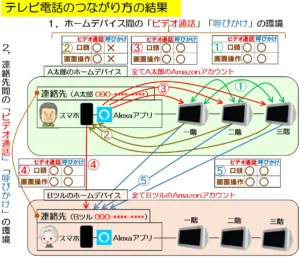

次回のブログでは、「Echo Show 5を活用したスマートリモート学習のすすめ」と題して、在宅学習やオンラインセミナーでの活用方法について詳しく紹介する予定です。お楽しみに!🌟

参考資料・引用元

- 下関市スマートシティ推進協議会

- 山口県下関市、災害時の避難所混雑状況の情報配信で

- 住民の方の利便性が向上。IoTデバイスを活用しワクチン接種予約代行受付施設の密抑制の取り組み

- 学生が地域課題の解決を目指す最前線「下関市スマートシティ介護デジタルハッカソン」

- デジコンしものせきって何?|下関市スマートシティ推進協議会

- 株式会社ひびき精機と西日本電信電話株式会社による「スマートファクトリー実現に向けたローカル5Gの活用に関する共同実験協定」の締結について

- 令和7年度下関市スマートハウス普及促進補助金について

- 日立、山口フィナンシャルグループ、山口県下関市が地域価値向上に貢献する人財の育成を目的としたワークショップを実施

- フォー・クオリアの取り組み事例

コメント