情報化社会の拡大とともにセキュリティの要となる暗号技術は日々進化しています。特に2020年代後半、大手企業や政府機関で「量子暗号」「耐量子暗号(PQC)」の導入と検証が一段と加速。なぜ今注目されるのか?どういった仕組みで、どのように実用化されているのか?最新動向や実例も交えて解説します。

量子暗号技術とは ― 革新的セキュリティの本質

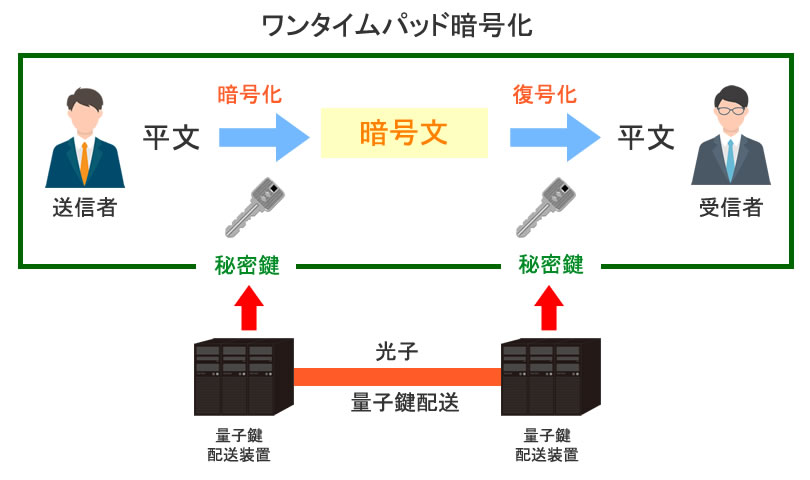

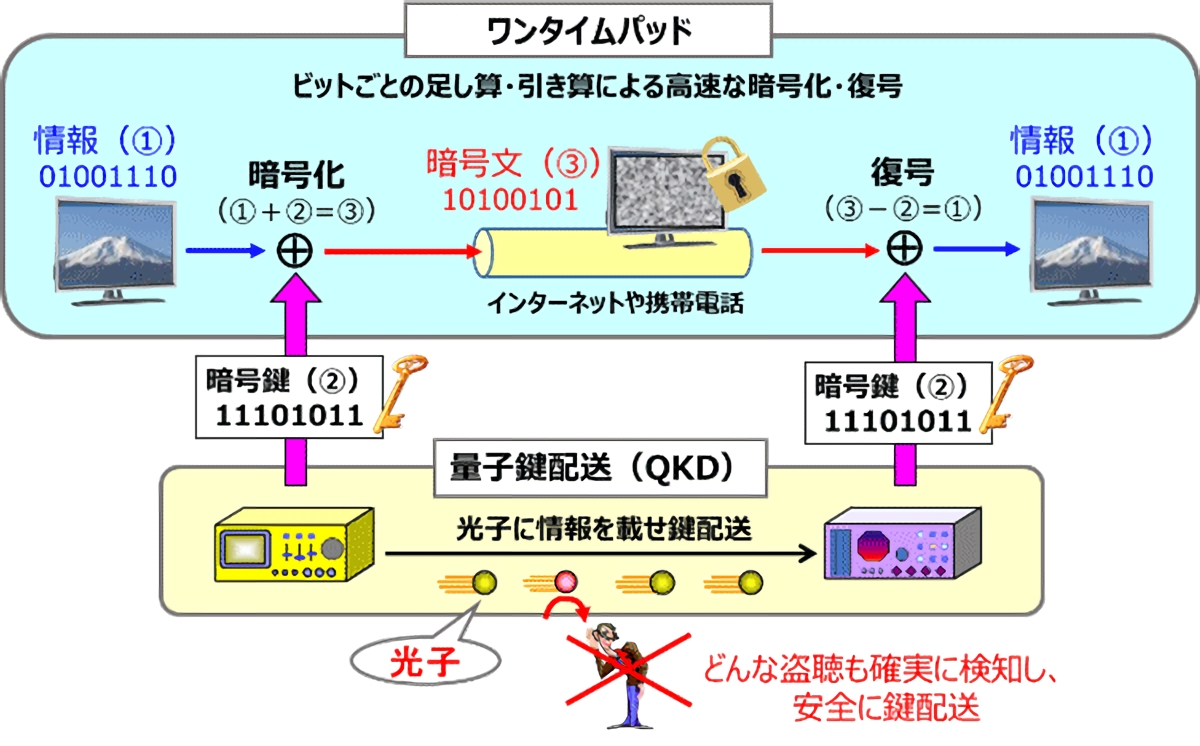

量子暗号は、量子力学の法則――特に「観測すると状態が変化する(不完全コピー不可)」――を利用した通信暗号技術。その代表例が「量子鍵配送(QKD)」です。従来の数学的難易度に頼らず、物理法則により根本的に盗聴などのリスクを排除し、通信の安全保障を強固にします。

- 100%盗聴検知:光子の状態は傍受すると必ず乱れ、発覚します。

- 計算機性能に依存しない「解読不可」:量子原理が盾となるため、暗号解読の「実用的永久保存リスク」にも対応。

- 量子コンピュータ時代のセキュリティ:どれほど高性能なマシンでも「理論的解読不能」を実現。

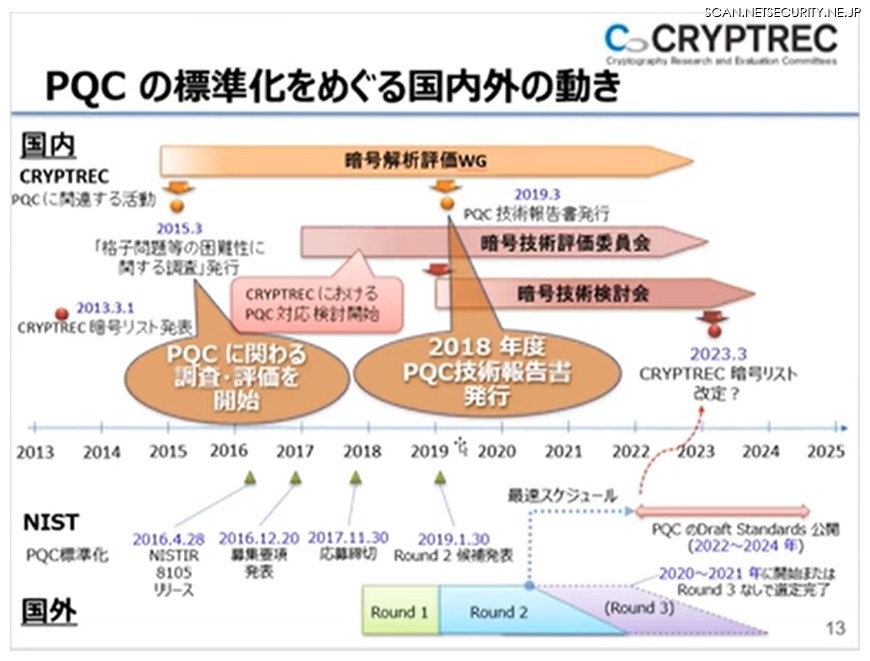

耐量子暗号(PQC)― 世界標準化と移行の動き

QKDは究極の安全性がある一方、設備コストや運用面などハードルも存在。そこで加速度的に世界導入が進むのが「耐量子暗号(PQC)」です。これは量子コンピュータによる高速計算攻撃にも耐える暗号方式であり、NIST(米国標準技術研究所)を中心にグローバル標準化が本格化しています。

2024年NISTによるFIPS標準指定3方式

- CRYSTALS-Kyber (公開鍵/格子ベース暗号)

- CRYSTALS-Dilithium(デジタル署名/格子ベース)

- SPHINCS+(デジタル署名/ハッシュベース)

- 量子コンピュータの進展が予想以上に加速

- IoT/クラウド/5G〜6G・官民基盤で使われるデータ寿命の長期化

- 規制/標準化/グローバル社会の要請

企業導入の最前線 ― 実証事例とその成果

ここでは最新の企業実証事例をピックアップし、どのように現実の業務に「量子暗号・PQC」が使われているのかを紹介します。

| 導入主体・企業 | 利用シーン/概要 | 参考リンク |

|---|---|---|

| NTTコミュニケーションズ | 耐量子暗号(PQC)と量子鍵配送(QKD)を組み合わせたオンライン会議の暗号化、実証実験に成功。商用ネットワーク構想進行中。 | 記事 |

| 東芝 | 金融機関・医療機関への量子暗号通信システム展開、日英米の量子通信ネットワーク構築事例。 | 記事 |

| Apple, Googleほか | PQ3等のPQCベースの通信をiMessageや証明書インフラに順次導入。グローバルなデータ保護対策を本格化。 | 記事 |

導入と運用の実際の課題・展望

- QKD(量子鍵配送)は設備と専門人材のコストが高い。PQCもシステム刷新負荷が課題。

- 既存システムとの完全な親和性確保、運用の最適化が急務。

- 「量子耐性=万能」ではなく、サイバー攻撃のベクトル拡大や人的要素の対策も重要。

2025年現在は、特に金融、医療、官公庁、製造、研究といった機密データを扱う組織での実証・部分導入フェーズですが、今後はコスト低減、標準深化、運用最適化とともに広範な普及が期待されています。

まとめと展望

量子暗号と耐量子暗号(PQC)はセキュリティ業界に革命をもたらしています。特にNIST標準のPQCへの切り替えや、条件に応じたQKDの活用が今後10年で企業・社会の情報セキュリティ基盤を大きく変えるでしょう。

「どの資産を守るか」「どのシーンで導入するか」を精査し柔軟な技術活用が今後ますます重要になります。最新の世界動向・実証例をチェックしながら、自社の導入計画や人材育成も平行検討を進めましょう。

コメント