はじめに

2025年になり、テクノロジーの進化は私たちの生活のあらゆる側面に影響を与え続けています。特に注目すべき技術革新の一つが「空間コンピューティング(Spatial Computing)」です。従来のフラットなスクリーンから解放され、現実空間とデジタル情報を融合させるこの技術は、様々な産業分野で革命を起こしつつあります。

特に教育分野においては、この技術がもたらす可能性は計り知れません。従来の教室の枠を超えた学習体験の創出、複雑な概念の視覚化、遠隔地にいる生徒と教師をつなぐ新たなコミュニケーション方法など、空間コンピューティングは教育のパラダイムシフトを加速させる大きな原動力となっています。

本記事では、空間コンピューティングが日本の教育現場にもたらす変革、先進的な導入事例、そして実装に際しての課題と解決策について詳しく解説します。GIGAスクール構想を経て、さらに進んだ教育環境の実現に向けた次のステップに興味をお持ちの教育関係者の方々、テクノロジーと教育の融合に関心のある方々に、最新かつ実用的な情報をお届けします。

空間コンピューティングとは何か?

基本概念と技術的背景

空間コンピューティングとは、デジタル情報と物理的な3次元空間を融合させる技術の総称です。これは単なるバズワードではなく、2003年にMITのサイモン・グリーンウォルドが論文「Spatial Computing」で定義したように、「機械が現実のオブジェクトや空間への参照を保持し、操作する機械との人間の相互作用」を指します。

具体的には、拡張現実(AR)、仮想現実(VR)、混合現実(MR)などの技術を包括する概念であり、これらを統合した体験を実現するためのハードウェア(ヘッドセットやセンサー)とソフトウェア(3Dレンダリング、空間マッピング、物体認識など)の組み合わせで成り立っています。

Appleが2023年に発表し、2024年に日本でも販売が開始されたVision Proは、「空間コンピュータ(Spatial Computer)」と呼ばれ、空間コンピューティングの概念を一般に広く知らしめる契機となりました。Meta(旧Facebook)のQuest、MicrosoftのHoloLens、そして日本の企業からもXREAL(エクスリアル)などの製品が登場し、空間コンピューティング市場は急速に拡大しています。

教育分野への応用可能性

空間コンピューティングが教育にもたらす根本的な変化は、学習体験の次元を増やすことにあります。従来の2次元的な学習(教科書やスライド)から、3次元的、さらには4次元的(時間軸を含む)学習へと拡張される可能性があります。

この技術が教育分野でもたらす具体的なメリットとしては、以下が挙げられます:

- 没入型学習環境の創出:歴史の授業で古代文明を実際に「訪問」したり、理科の授業で分子構造の中を「歩き回る」といった体験が可能になります。

- 抽象概念の具体化:数学の複雑な幾何学的概念や物理の法則を視覚的、体験的に理解できるようになります。

- 遠隔教育の強化:物理的な距離を超えて、教師と生徒が同じ仮想空間で対話し、協働作業を行うことができます。

- 個別最適化学習の促進:一人ひとりの学習者のペースや理解度に合わせた教材の提供が容易になります。

- 実践的スキルのトレーニング:危険を伴う実験や高コストの実習を安全かつ効果的に実施することが可能です。

日本における空間コンピューティング教育の現状

GIGAスクール構想からの発展

日本の教育現場におけるICT環境は、2020年から本格化したGIGAスクール構想によって大きく前進しました。一人一台端末の整備や高速ネットワーク環境の構築が進み、基本的なデジタル学習環境が整いつつあります。これは空間コンピューティングの導入に向けた重要な基盤となっています。

GIGAスクール構想で整備された環境から空間コンピューティングへと発展させるためのステップとして、以下のような段階的アプローチが見られます:

- 基礎的なAR/VR体験の導入:タブレット端末を使った簡易的なAR学習アプリの活用

- 共有空間の創出:クラスルーム全体で体験できる投影型AR環境の構築

- 個別没入型体験の提供:VRヘッドセットを使用した専門的な学習プログラムの実施

- 完全な空間コンピューティング環境の整備:教室全体を包括するMR/XR学習空間の創出

先進的な導入事例

NEWVIEW SCHOOL JAPANの取り組み

国内の先進的な事例として注目されるのが、「NEWVIEW SCHOOL JAPAN」の空間コンピューティング特別カリキュラムです。このプログラムでは、空間コンピューティングの基礎から応用まで、Apple Vision Proを実際に使用しながら学ぶことができます。3次元空間でのデザインや表現方法を学び、空間コンピューティングという新しいメディアの可能性を探求するための教育プログラムとして注目を集めています。

大学における先端研究と教育

日本の大学では、空間コンピューティングの研究と教育が進んでいます。例えば、日本工業大学の空間コンピューティング研究室では、ARやVRを活用した新しい学習体験の創出に関する研究が行われています。また、慶應義塾大学や東京大学などでも、空間コンピューティングを活用した教育プログラムの開発や研究が進められています。

小中学校での実証実験

一部の先進的な小中学校では、空間コンピューティング技術の実証実験も始まっています。例えば、関西大学初等部では、Appleの「Reality Composer」を活用したワークショップが開催され、児童がAR技術を使って空間的な創作活動を行う取り組みが実施されています。これは空間コンピューティングの教育利用に向けた草の根の取り組みとして注目されています。

空間コンピューティングがもたらす教育革命

学習体験の質的変化

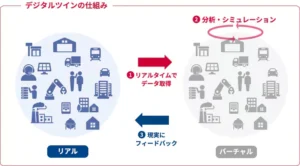

空間コンピューティングがもたらす最も大きな変革は、学習体験の質的な変化にあります。従来の教育方法では伝えることが難しかった複雑な概念や抽象的な内容を、立体的かつ直感的に理解できるようになります。

例えば、歴史の授業では古代ローマの建築物を実寸大で再現し、当時の生活環境を体験することができます。理科の授業では、人体の内部構造を立体的に観察し、各器官の働きを視覚的に理解することが可能になります。数学の授業では、複雑な関数や幾何学的概念を空間上に描画し、その性質を体感的に学ぶことができるようになります。

従来教育の限界を超える可能性

空間コンピューティングは、従来の教育方法では対応が難しかった以下のような課題を解決する可能性を秘めています:

- 空間認識能力の育成:2次元の教材では伝えきれない空間的思考力を養うことができます。

- 体験型学習の深化:「百聞は一見にしかず」という言葉がありますが、空間コンピューティングはさらに「一見は一体験にしかず」という次元へと教育を進化させます。

- 遠隔地との壁の解消:地理的制約を超えて、世界中の教育リソースにアクセスし、文化交流や協働学習が可能になります。

- 特別支援教育の拡充:様々な学習障害や身体的制約を持つ学習者に対して、個別最適化された学習環境を提供できます。

- 創造性の新次元:3次元空間での創作活動により、従来の表現方法では実現できなかった新たな創造性の発揮が可能になります。

空間コンピューティングとAIの融合

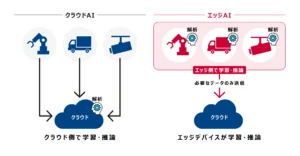

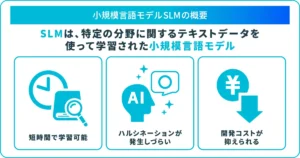

空間コンピューティングの教育利用をさらに強化するのが、AIとの融合です。空間認識技術とAIを組み合わせることで、以下のような革新的な教育サービスが実現可能になります:

- パーソナライズされた仮想教師:学習者の理解度や興味に合わせて適応するAIアバターが、個別指導を提供します。

- リアルタイム学習分析:学習者の視線や反応をリアルタイムで分析し、最適な学習コンテンツを提示します。

- 自動生成される空間コンテンツ:AIが教科書の内容から自動的に3D教材を生成し、教師の負担を軽減します。

- マルチモーダルな学習体験:視覚、聴覚、触覚など複数の感覚を統合した学習体験を提供します。

このAIと空間コンピューティングの融合は、教育の個別最適化と学習効率の向上に大きく貢献すると期待されています。

日本の学校現場における導入への課題と解決策

現状の課題

空間コンピューティングの教育現場への導入には、いくつかの重要な課題が存在します:

1. コスト面の課題

現状では、高品質な空間コンピューティングデバイスの価格は非常に高価です。例えば、Apple Vision Proは約50万円(日本での販売価格)、Meta Quest 3は約6万円台からとなっています。教育機関が多数の端末を揃えるには大きな予算が必要です。

また、これらのデバイスを運用するためのインフラ整備(高速ネットワーク、サーバー、電源設備など)にも追加コストがかかります。

2. 技術的障壁

空間コンピューティングデバイスの操作や管理には、一定の技術的知識が必要です。多くの教員がこれらの新技術に対応するためのトレーニングが必要となります。

また、教育用コンテンツの開発には専門的なスキルが求められ、既存の教材をそのまま空間コンピューティング環境に移行することは容易ではありません。

3. 健康面の懸念

特に発達段階にある子どもたちに対して、長時間のVRヘッドセット使用が視力や脳の発達に与える影響については、まだ十分な研究が行われていません。例えば、Apple Vision Proは13歳未満の子どもの使用を推奨していません。

4. 教育効果の検証不足

空間コンピューティングを導入した教育の効果については、長期的な研究データがまだ十分に蓄積されていません。高コストの投資に見合う教育効果があるのか、検証が必要です。

解決策と実装アプローチ

これらの課題に対して、以下のような解決策と段階的な実装アプローチが考えられます:

1. 段階的導入とリソース共有

すべての学校や教室に一度に導入するのではなく、「XRラボ」や「未来教室」といった共有スペースを設け、複数のクラスや学校で共有する方法が効果的です。デバイスの共同購入や自治体レベルでの一括導入も検討する価値があります。

2. 教員向け専門研修プログラムの開発

教員向けに空間コンピューティング技術の基礎から応用までを学べる研修プログラムを整備することが重要です。先進校でのモデルケースを参考に、実践的なスキルを身につけるワークショップなどを定期的に開催することが効果的でしょう。

3. 産学連携による教育コンテンツの開発

テクノロジー企業と教育機関が連携し、学習指導要領に準拠した質の高い空間コンピューティング教育コンテンツを共同開発する取り組みが必要です。オープンソースプラットフォームの活用も有効な選択肢となります。

4. 健康ガイドラインの策定

年齢に応じた使用時間の制限、適切な休憩時間の設定、視力保護対策など、健康面に配慮した明確なガイドラインを策定し、遵守することが重要です。定期的な健康調査も併せて実施することが望ましいでしょう。

5. 効果検証のための研究体制構築

文部科学省や大学研究機関と連携し、空間コンピューティング教育の効果を科学的に検証するための長期的な研究プロジェクトを立ち上げることが必要です。エビデンスに基づいた導入判断ができるよう、データ収集と分析の体制を整えることが重要です。

未来に向けた展望と準備

2025年から2027年に向けた予測

テクノロジーの進化スピードを考慮すると、今後2〜3年の間に空間コンピューティング技術は大きく発展すると予測されています。特に以下のような変化が見込まれます:

- デバイスの低価格化と軽量化:現在のハイエンド機器の機能が、より手頃な価格帯の製品でも利用可能になります。教育機関向けの特別プログラムも拡充されるでしょう。

- 教育専用コンテンツの充実:学習指導要領に完全準拠した空間コンピューティング教材が各教科で整備され、教員が簡単に活用できるようになります。

- クラウドベースの共有環境の普及:クラウド技術の発展により、高性能なサーバーを必要とせず、ネットワーク経由で高品質な空間コンピューティング体験が可能になります。

- AI統合による個別最適化の進化:学習者一人ひとりの理解度や学習スタイルに合わせて、AIが最適な空間学習体験を自動生成する技術が実用化されるでしょう。

- 国家レベルの教育政策への組み込み:GIGAスクール構想の次のステージとして、空間コンピューティング技術の教育導入が国家戦略に位置づけられる可能性があります。

教育関係者が今から始めるべき準備

空間コンピューティングの教育革命に備えるため、教育関係者には以下のような準備が推奨されます:

- 基本知識の習得:AR/VR/MRの基礎概念や活用事例について学び、理解を深めることが重要です。オンラインコースや書籍などでの自己学習から始めるとよいでしょう。

- 小規模な実験的導入:比較的安価なスマートフォン用VRゴーグルやAR教育アプリなどを試験的に導入し、基本的な使用感や教育効果を体験することができます。

- コミュニティへの参加:教育×テクノロジーをテーマにしたコミュニティや研究会に参加し、同じ興味を持つ教育者とのネットワークを構築することが有益です。

- 学校設備の将来計画への組み込み:学校の施設更新や設備投資計画に、将来的な空間コンピューティング環境の整備を視野に入れておくことが重要です。

- 児童生徒の空間認識能力の育成:デジタル技術の有無にかかわらず、空間認識能力や立体思考を育む教育活動を取り入れることで、将来の空間コンピューティング教育への素地を作ることができます。

おわりに

空間コンピューティングの教育への導入は、単なる技術的な刷新ではなく、学びの本質を再定義する可能性を秘めています。「見る」から「体験する」への移行は、知識の深い理解と定着、創造性の発揮、そして学習意欲の向上に大きく貢献するでしょう。

もちろん、技術導入の道のりには多くの課題が伴います。コスト、技術的障壁、健康面の配慮、教育効果の検証など、解決すべき問題は少なくありません。しかし、段階的な導入、産学連携、研究体制の構築などを通じて、これらの課題は徐々に克服されていくことでしょう。

日本の教育現場が空間コンピューティングを効果的に取り入れ、子どもたちの無限の可能性を引き出すための土壌を作ることが、これからの教育に携わる私たちの重要な使命となります。テクノロジーの力を借りながらも、その中心には常に「学びの本質」と「子どもの成長」という普遍的な価値を据えた教育革新を進めていくことが大切です。

空間コンピューティングがもたらす教育の未来は、既に始まっています。この革新的な波に乗り遅れることなく、教育の新時代を共に創造していきましょう。

参考資料

- 空間コンピューティングとは?概要・技術要素・事例をまとめて解説, テックファーム株式会社, 2024年11月22日

- NEWVIEW SCHOOL JAPAN第6期生募集のお知らせ, STYLY, 2024年7月18日

- 空間コンピューティング×AIの未来, IBM, 2024年5月29日

- Apple Vision Proの教育・研修への活用が注目される4つの理由, メタバース総研, 2024年1月13日

- ICTを活用したVR/AR体験型学習の可能性と未来, ICT Style Map, 2024年11月3日

- 空間コンピューティングとAIの融合によるビジネス変革, フォーブス ジャパン, 2024年3月4日

※本記事は2025年4月14日時点の情報に基づいて作成されています。技術動向や市場状況は急速に変化する可能性がありますので、最新情報との照合をお勧めします。

コメント