こんにちは、佐藤隆弘です。下関での暮らしも早いもので2年半が経ちました。今日は、Day 21として「スマートホームで叶える快適ライフ:家族全員が喜ぶIoT活用法」について、私自身の体験も交えながらお伝えしていきます。

スマートホームテクノロジーは、一人暮らしの方から大家族まで、あらゆる世帯構成のライフスタイルを向上させる力を秘めています。今回は特に「家族みんなで楽しめる」活用法に焦点を当て、各世代がどのようにIoTの恩恵を受けられるかを具体的に見ていきましょう。

📱 家族全員が使えるスマートホームの基本設計

共有アカウントの重要性

まず最初に考えるべきは、家族全員がスマートホームを活用できる「共有の仕組み」です。我が家では、SwitchBotのデバイスを家族で共有するために、アプリの共有設定を行いました。

SwitchBotアプリには「ホームを共有」する機能があり、これを活用することで家族それぞれが自分のスマートフォンからデバイスを操作できるようになります。例えば、妻が先に帰宅してエアコンをつけたり、私が外出先から照明の状態を確認したりといった使い方が可能です。

【SwitchBotの共有設定手順】

1. SwitchBotアプリを起動し、ログイン

2. 「ホームを管理」をタップ

3. 共有対象となるホームを選択

4. 「メンバー管理」から「メンバーを招待」を選択

5. メールアドレスで招待するか、QRコードを生成して共有Amazon Echo Showなどのスマートスピーカーも、Amazonアカウントを家族間で共有することで、誰でも音声操作できるようになります。ただし、音楽サービスやショッピングなど個人の嗜好やプライバシーに関わる部分は、Alexaの「音声プロファイル」機能を使って個別に設定することをおすすめします。

直感的な操作環境の構築

家族全員がスマートホームを使いこなすためには、直感的な操作方法が欠かせません。特に高齢の方や子どもにとって、複雑な設定や操作は大きな障壁になります。

我が家では以下の工夫をしています:

- 音声操作の活用: 「アレクサ、リビングの電気をつけて」など、自然な言葉での指示

- シンプルなシナリオ設定: 「おはようモード」「おやすみモード」など、一度の操作で複数の動作を実行

- 物理ボタンの併用: スマートスイッチやリモコンなど、従来型の操作方法も残す

これにより、スマートフォンの操作が苦手な方でも、生活の中でIoTの恩恵を受けられるようになります。

👨👩👧👦 世代別・家族構成別の活用シーン

共働き夫婦のスマートライフ

忙しい共働き夫婦にとって、スマートホームは「時間の節約」と「効率化」をもたらしてくれます。我が家で特に重宝しているのは以下のような活用法です:

朝の準備時間を短縮

【朝の自動化シナリオ例】

6:30 - SwitchBotカーテンが自動で開き、自然光で心地よく目覚める

6:35 - エアコンが自動でオン(寒い季節)

6:40 - コーヒーメーカーが稼働(スマートプラグ経由で設定)

7:00 - 「アレクサ、今日のニュースは?」で朝のニュース確認これにより、朝の貴重な時間を有効活用できます。また、Echo Show 5の画面で天気予報や交通情報をチェックしながら、カレンダーの予定も確認できるので、朝の情報収集も効率的です。

帰宅前の準備

外出先からスマートフォンを使って、帰宅前に家の環境を整えることができます。例えば、SwitchBot Hub 2を通じてエアコンをつけておくことで、季節を問わず快適な室温の家に帰ることができます。私の場合、下関の夏は湿度が高いので、除湿運転を帰宅30分前から始めるよう設定しています。

夏は30分前に冷房、冬は1時間前に暖房をスタートさせるよう設定することで、快適な温度で迎えてくれる家に帰ることができます。同時に、SwitchBotシーリングライトも帰宅時間に合わせて点灯するよう設定しておけば、暗い家に帰る不安も解消されます。

子育て世帯のスマートサポート

子どもがいる家庭では、安全確保や教育的要素を取り入れたスマートホームの活用が有効です。

安全管理と見守り

スマートロックは、子どもの鍵の紛失リスクを低減します。SwitchBotロックProのような製品であれば、暗証番号入力や専用アプリからの遠隔操作で解錠できるので、小学生でも安心して使えます。

また、子どもが帰宅したときのアラート機能も便利です。「子どもが無事に帰宅した」という通知を受け取れるので、共働き家庭の安心感が大きく向上します。

学習・生活習慣のサポート

Echo Showのような画面付きスマートスピーカーは、子どもの学習をサポートする優れたツールとなります。例えば:

- 宿題のタイマー設定:「アレクサ、30分のタイマーを設定して」

- 知育クイズ:「アレクサ、クイズを出して」

- 就寝前の読み聞かせ:「アレクサ、おとぎ話を読んで」

また、生活習慣の形成にも役立ちます。例えば、就寝時間になったら自動的に照明が徐々に暗くなり、起床時間にはカーテンが開いて自然光で目覚めるような設定にすれば、子どもの生活リズムを整えるのに役立ちます。

高齢者を含む家族のスマートケア

高齢の家族がいる場合、スマートホームは「見守り」と「生活支援」の面で大きく貢献します。

見守りシステム

遠方に住む高齢の親を見守るためのスマートホーム活用は、昨今特に注目されています。例えば:

- ドアや冷蔵庫の開閉センサーで生活リズムを確認

- スマートプラグで家電の使用状況を監視(長時間使用されていない場合にアラート)

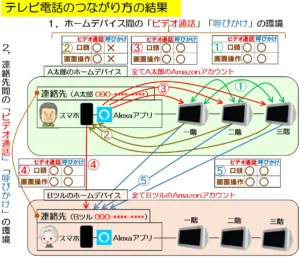

- Echo Show間のビデオ通話で定期的に顔を見ながら会話

これらの機能を組み合わせることで、物理的な距離があっても安心感を得られます。

操作の簡易化

高齢者にとって、新しいテクノロジーの操作は難しいと感じることがあります。そこで、音声操作の活用が効果的です。「アレクサ、テレビをつけて」「アレクサ、エアコンを28度にして」といった自然な言葉での指示で家電を操作できるようになります。

また、スマートホームの設定を子ども世代が遠隔で行えるようにしておくことで、トラブル発生時にも迅速に対応できます。例えば、親のEcho Showの設定を自分のスマートフォンから変更できるようにしておけば、電話で長時間説明する必要がなくなります。

🏠 部屋別・場所別のスマートホーム活用術

次に、家の中のどの場所でどのようにスマートホームを活用できるかを見ていきましょう。

リビングルーム

家族が最も多くの時間を過ごすリビングは、スマートホームの中心となる場所です。

エンターテイメント体験の向上

Echo Show 5を中心としたスマートホームシステムでは、音楽や動画コンテンツを音声で簡単に再生できます。「アレクサ、Spotifyでリラックスできる音楽をかけて」といった指示だけで、家族の団らん時間の雰囲気づくりができます。

また、スマートリモコン機能を使えば、テレビやオーディオ機器も音声で操作可能です。「映画を見る」モードを設定しておけば、一度の指示で照明を暗くし、テレビの電源を入れ、サウンドバーの音量を調整するといった一連の動作を自動化できます。

快適な温度・照明環境

SwitchBotシーリングライトは、時間帯や活動に合わせて光の色や明るさを自動調整できます。例えば、朝は爽やかな白色光で活動的な雰囲気に、夕方以降は温かみのあるオレンジ色の光でリラックスできる環境を自動で作り出すことができます。

こうした設定をすることで、家族それぞれの好みの明るさや色温度を時間帯ごとに設定でき、全員が快適に過ごせるようになります。

キッチン

キッチンでの家事効率化にもスマートホームが貢献します。

手ふさがりのサポート

料理中は両手がふさがっていることが多いですが、そんなときこそ音声操作の真価が発揮されます。「アレクサ、タイマーを5分セットして」「アレクサ、次の手順を教えて」といった指示で、レシピを見ながらの調理がスムーズになります。

Echo Show 5であれば、レシピ動画を表示しながら調理を進めることもできます。「アレクサ、肉じゃがのレシピを見せて」と言えば、画面にレシピと手順が表示されるので、料理初心者でも安心です。

冷蔵庫管理と買い物リスト

スマートなキッチン管理として、音声で買い物リストを作成する方法も便利です。「アレクサ、買い物リストに牛乳を追加して」と言えば、スマートフォンのAlexaアプリと同期されるので、スーパーでの買い物時にリストを確認できます。

また、最新のスマート冷蔵庫には食材の在庫管理機能が搭載されているものもあり、賞味期限の管理や自動的な買い物リスト作成までできるようになっています。こうした機能を使えば、食品ロスの削減にも役立ちます。

寝室

質の高い睡眠のためのスマートホーム活用も重要です。

快適な睡眠環境の自動化

SwitchBotカーテンは、就寝時と起床時に最適なタイミングでカーテンを開閉します。下関の夏は日の出が早いので、朝の強い日差しで目が覚めてしまうことがありましたが、自動カーテンのおかげで快適な睡眠が取れるようになりました。

また、就寝モードを設定しておけば、「アレクサ、おやすみなさい」という一言で、照明の消灯、エアコンの設定温度調整、モーニングアラームのセットといった一連の動作を自動化できます。

目覚めのリズム改善

朝の光は体内時計をリセットし、健康的な生活リズムの維持に役立ちます。SwitchBotカーテンを使えば、平日と休日で自動開閉の時間を変えるといった細かい設定も可能です。

また、Echo Show 5のサンライズアラーム機能と組み合わせれば、アラーム時間の少し前から画面が徐々に明るくなり、自然な目覚めをサポートします。こうした「光による目覚め」は、特に冬季の朝が辛い方に効果的です。

⚡ エネルギー管理と省エネへの貢献

スマートホームの大きなメリットの一つが、エネルギー使用の効率化による省エネ効果です。

家族のエネルギー利用の見える化

スマート電力メーターやエネルギーモニタリングシステムを導入すれば、家庭のエネルギー使用状況がリアルタイムで確認できます。この「見える化」により、家族全員が省エネ意識を高めることができます。

例えば、「今月の電気代が前月より15%増加している」といった情報がアプリで確認できれば、使用パターンの見直しにつながります。また、どの家電が最も電力を消費しているかを把握することで、効果的な省エネ対策を講じることができます。

自動化による無駄の削減

スマートホームシステムの自動化機能は、エネルギーの無駄遣いを防ぎます。具体的には:

- 人感センサーと連動した照明制御(人がいない部屋の照明は自動で消灯)

- 外出モードでの全体電源管理(不要な家電の電源オフ)

- 温度・湿度センサーによるエアコンの最適制御

こうした自動化により、家族の省エネ意識に依存せず、システム側で効率的なエネルギー管理が可能になります。

実際のデータによると、スマートホームの導入により平均して10〜15%程度の電力消費削減効果が見込めるとされています。我が家でも、スマートホーム導入前と比較して月間の電気代が約12%削減されました。

🔒 セキュリティと安全管理

家族の安全を守るためのスマートホームセキュリティは、最も重要な活用法の一つです。

家族の安全を守るスマートセキュリティ

スマートロックやセキュリティカメラなどを組み合わせることで、家族全員の安全を確保します。

SwitchBotロックProのようなスマートロックでは、家族それぞれに専用のアクセス権を設定できます。例えば、子どもには特定の時間帯のみ有効なアクセス権を付与したり、家事手伝いの方には一時的なアクセスコードを発行したりといった柔軟な管理が可能です。

また、セキュリティカメラと組み合わせれば、誰が、いつ出入りしたかの記録も残せます。これにより、「子どもが無事に帰宅した」という安心感を得られるだけでなく、不審者の侵入も防ぐことができます。

プライバシーへの配慮

スマートホームデバイスには、カメラやマイクが搭載されているものも多いため、プライバシーへの配慮が欠かせません。特に家族が共同生活する空間では、全員が安心して過ごせる環境づくりが重要です。

Echo Show 5には、カメラのシャッターやマイクのミュートボタンが物理的に搭載されており、必要に応じてプライバシーを確保できます。また、セキュリティカメラも、家族がくつろぐ時間帯は自動的にオフになるよう設定することで、監視されている不快感を軽減できます。

IoTデバイスのセキュリティ対策

スマートホームデバイスをネットワークに接続する際は、サイバーセキュリティにも注意が必要です。以下の基本的な対策を実施することで、安全なスマートホーム環境を構築できます:

- デフォルトパスワードの変更: すべてのデバイスの初期パスワードを強力なものに変更

- 最新ファームウェアの適用: 定期的にデバイスのアップデートを確認・適用

- 専用のWi-Fiネットワーク: IoTデバイス専用のネットワークを作成し、メインネットワークと分離

- 二段階認証の有効化: アカウントへの不正アクセスを防止

これらの対策をしっかりと行うことで、スマートホームの利便性を享受しながらも、家族の安全とプライバシーを守ることができます。

📊 実際の導入事例と効果

我が家での取り組みとその効果

実際に私たち夫婦が体験したスマートホーム導入の効果をいくつか紹介します。

時間の節約

忙しい朝の準備時間が、スマートホームの自動化によって約15分短縮されました。これは年間で約91時間、つまり3日以上の時間節約になります。特に、自動カーテン開閉と照明の自動制御が大きく貢献しています。

電気代の削減

先述の通り、省エネ効果によって電気代が月間約12%削減されました。これは年間で約2万円の節約になります。特に、不在時のエアコン自動オフや、照明の無駄な点灯防止が効果的でした。

生活の質の向上

数値化しにくい効果として「生活の質の向上」があります。例えば、帰宅前にエアコンをつけておくことで、真夏や真冬でも快適な室温の家に帰れるようになったことは、日々の疲れを癒す大きな要素となっています。

また、朝の目覚めが自然光とともに行われるようになり、朝の気分が格段に良くなったという効果も感じています。

近所の家族の導入事例

下関市内に住む友人家族(4人家族:両親と小学生の子ども2人)のスマートホーム導入事例も紹介します。

彼らは特に「子どもの安全管理」と「家事の効率化」に焦点を当ててスマートホームを導入しました。具体的には:

- スマートロックによる子どもの安全な帰宅管理

- ロボット掃除機の自動稼働スケジュール設定

- キッチンタイマーや買い物リストの音声管理

- 子ども部屋の学習環境整備(適切な照明と音楽による集中サポート)

導入後、特に両親の精神的な負担が軽減されたとのことです。子どもが無事に帰宅したことがスマートフォンに通知されるため、仕事中の不安が軽減されました。また、家事時間の短縮により、家族で過ごす時間が増えたことも大きな効果だったと語っていました。

🛠 家族みんなで楽しむIoTの導入ステップ

では、これから家族向けにスマートホームを導入したい方に向けて、具体的なステップを紹介します。

第一歩:家族のニーズを把握する

まずは家族全員でどのようなスマートホーム機能が欲しいか、話し合うことから始めましょう。各自の「困りごと」や「あったら便利だな」と思うことをリストアップします。

例えば:

- 子ども:「鍵を持ち歩くのが面倒」「朝起きるのが辛い」

- 親:「子どもの帰宅を確認したい」「家事の負担を減らしたい」

- 祖父母:「照明やエアコンの操作を簡単にしたい」

これらのニーズから、優先度の高いものを選定します。

基本セットの導入

次に、基本となるスマートホームデバイスを導入します。初めての方には、以下の構成がおすすめです:

- スマートスピーカー(例:Echo Show 5):スマートホームの中心として

- スマートハブ(例:SwitchBot Hub 2):各種デバイスの連携に

- スマートプラグ:既存の家電をスマート化するための第一歩

- スマートライト:照明のスマート化で生活環境を改善

これらの基本デバイスで、多くの家族のニーズをカバーできます。重要なのは、複雑なシステムから始めるのではなく、シンプルな構成から徐々に拡張していくことです。

家族向けカスタマイズ

基本セットの導入後は、家族それぞれのニーズに合わせたカスタマイズを行います。

子ども向け設定

- 宿題タイマーやリマインダーの設定

- 年齢に応じたコンテンツフィルタリング

- 就寝・起床をサポートするルーティン設定

高齢者向け設定

- 大きな文字と単純な音声コマンドの設定

- 緊急連絡機能のセットアップ

- 照明やエアコンの簡易操作システム

共働き夫婦向け設定

- 外出・帰宅時の自動化シナリオ

- 家事効率化のためのスケジュール設定

- リモートワーク環境の最適化

こうしたカスタマイズにより、家族全員がそれぞれの形でスマートホームの恩恵を受けられるようになります。

段階的な拡張

スマートホームは一度に完成させるのではなく、段階的に拡張していくことをおすすめします。以下のような順序で導入すると、コストも分散され、家族も少しずつ新しい生活様式に慣れていくことができます:

第1段階(1〜3ヶ月目):基本セットの導入と慣れる期間

第2段階(4〜6ヶ月目):家族の要望の高い機能の追加(例:スマートロック、カーテン自動化など)

第3段階(7ヶ月目以降):高度な自動化とエネルギー管理システムの導入

各段階で家族の意見をフィードバックとして取り入れ、本当に役立つシステムへと育てていきましょう。

🌐 未来の家族スマートホームの展望

最後に、これからの家族向けスマートホームがどのように進化していくのか、その展望について考えてみましょう。

AIの進化による家族サポート

人工知能(AI)の進化により、家族の生活パターンを学習し、より適切なサポートを提供するスマートホームが実現しつつあります。例えば:

- 家族の行動パターンを学習し、自動で最適な環境を提供

- 健康状態のモニタリングとアドバイスの提供

- 感情認識技術による家族の気分に合わせたサポート

こうした技術が発展すれば、家族の「見えないニーズ」にも応えられるスマートホームが実現するでしょう。

家族の絆を深めるテクノロジー

テクノロジーは時に人間関係を希薄にすると言われますが、適切に活用すれば家族の絆を深める道具にもなります。例えば:

- 離れて暮らす家族とのコミュニケーションツールとしての活用

- 家族の思い出を記録・共有するスマートフォトフレーム機能

- 家族で楽しめるスマートゲームやアクティビティの提供

私たちは、テクノロジーを「便利なツール」としてだけでなく、「家族の絆を深めるもの」として活用していきたいと考えています。

エコロジーとスマートホームの融合

環境問題への意識が高まる中、エコロジーとスマートホームの融合も進むでしょう。例えば:

- ソーラーパネルと連携したエネルギー自給自足システム

- 雨水利用や節水機能を持ったスマート給水システム

- 家庭菜園の自動管理システム

こうした技術を通じて、子どもたちに環境意識を育む教育的な側面も期待できます。

📝 まとめ:家族みんなで楽しむスマートホームの未来

スマートホームは、もはや技術好きだけのものではありません。子どもから高齢者まで、家族全員が恩恵を受けられる生活インフラになりつつあります。

重要なのは、テクノロジーに振り回されるのではなく、家族のニーズと生活スタイルに合わせてテクノロジーを選び、活用することです。一人ひとりの生活が少しでも豊かになるよう、スマートホームを「家族の幸せを支えるパートナー」として位置づけていきましょう。

下関での私たちの暮らしも、こうしたスマートホームテクノロジーのおかげで、日に日に快適になっています。地方都市ならではの広い住空間や、季節の変化が鮮明な気候条件も、スマートホームと組み合わせることでその魅力を最大限に引き出せると実感しています。

次回は「Day 22: SwitchBot Hub 2の最新機能アップデートと活用事例」として、もっと具体的なデバイス活用法を紹介します。皆さんのスマートホーム化の参考になれば幸いです。

それでは、また次回! 🏠✨

こんな記事も読まれています:

コメント