はじめに:地球環境と農業の新たな関係性

私たちの食卓に並ぶ食材は、どのような過程で生産されているのでしょうか。現代の大規模農業は、化学肥料や農薬を大量に使用し、効率的な食料生産を実現してきました。しかし、その裏では土壌の劣化や生態系の破壊が進行しています。

地球環境の持続可能性が叫ばれる現在、農業のあり方も大きく変わろうとしています。そんな中で注目を集めているのが「リジェネラティブ農業(環境再生型農業)」です。この農法は単に環境に優しいだけでなく、積極的に環境を「再生」させる力を持っています。

2025年4月現在、この農法は欧米を中心に広がりつつあり、日本でも徐々に導入が始まっています。今回は、食と農業の未来を変えるリジェネラティブ農業について深掘りしていきます。

リジェネラティブ農業とは何か:基本概念と原則

リジェネラティブ農業(Regenerative Agriculture)とは、英語の「Regenerative(再生可能な)」という言葉が示す通り、農地の土壌をただ健康的に保つだけでなく、積極的に改善・再生しながら農作物を育てる農業手法です。日本語では「環境再生型農業」とも呼ばれています。

従来の有機農業が化学肥料や農薬を使用しないことに主眼を置いていたのに対し、リジェネラティブ農業はさらに一歩進んで、土壌生態系の積極的な回復と改善を目指します。健康な土壌は、より多くの炭素を吸収(隔離)するため、気候変動の抑制にも効果があるとされています。

リジェネラティブ農業の4つの目的

非営利団体のOne Planet Business for Biodiversity (OP2B)は、リジェネラティブ農業の主な目的を以下の4つに定めています:

- 農場とその周辺における生物多様性の保護と向上

- 土壌の炭素と水の保持能力を高めること

- 肥料や殺虫剤の使用を減らしながら作物と自然の回復力を高めること

- 農場コミュニティの生活をサポートすること

これらの目的を達成するために、8つの指標(地中の炭素量、水の取水量、収穫量、自然生息地の割合、農薬使用量、肥料使用量、農家の年間所得、農場コミュニティの社会指標)を設定し、総合的に評価します。

リジェネラティブ農業の主な実践方法

リジェネラティブ農業を実践するための主な方法には、以下のようなものがあります:

1. 不耕起栽培

土を耕さずに農作物を栽培する方法です。通常、農作物を育てる際には耕うん機で土を耕してから種まきをしますが、これにより土壌の自然な構造や土壌内の微生物のバランスが崩れてしまいます。不耕起栽培では、土壌のかく乱を最小限に抑えることで、土壌内の微生物や水分のバランスを保ち、土壌に蓄積されたCO2が大気中へ放出されるのを防ぐことができます。

2. 被覆作物(カバークロップ)の活用

主作物の休閑期にも、土壌浸食防止や雑草の抑制などを目的として、露出する地面を覆うように植物を植えます。この方法では、土壌有機物が増加し、土壌への炭素隔離が促進されます。また、カバークロップに使用した植物から得られる有機物の供給により、土壌の健康を維持・改善することができます。

3. 輪作

同じ土地で異なる作物を、一定の順序で周期的に変えて栽培することを輪作といいます。例えば、1年目は稲、2年目は大豆、3年目は小麦、4年目は菜種といったローテーションで栽培します。

農作物は、同じ畑で作り続けると収穫が減ってしまうことがありますが、数種類を組み合わせて1つのサイクルとすることで、安定した収穫が可能になります。また、タイプの異なる農作物を育てることで、土壌の栄養バランスが保たれる効果もあります。

4. 合成肥料の使用量低減

リジェネラティブ農業は、有機農業とは異なり、化学肥料の使用をある程度許容していますが、その使用量を最小限に抑えることを目指します。過剰な化学肥料の使用は土壌の劣化を招くため、必要最小限の量を適切なタイミングで使用することが重要です。

5. 家畜の排せつ物の利用

家畜の排泄物は、有機物を豊富に含んでおり、土壌に適切に還元することで、土壌の中の微生物の活性化を促進します。これにより、土壌の肥沃度が高まり、より健康な作物の生育が期待できます。

リジェネラティブ農業のメリットとデメリット

メリット

非営利団体Regeneration Internationalによると、リジェネラティブ農業には以下のような効果が期待されます:

- 安定した食料生産: 健康な土壌は安定した収穫をもたらします。

- 温室効果ガス排出量の削減: 土壌に炭素を固定することで、大気中のCO2を減らすことができます。

- 気候変動の緩和: 健康な土壌は異常気象に対する耐性が高まります。

- 収穫量の向上: 長期的には、土壌の質が向上し、収穫量が増える可能性があります。

- 干ばつに強い土壌の形成: 有機物の多い土壌は水分保持能力が高く、干ばつに強くなります。

- 地域経済の活性化: 地域の資源循環を促進し、経済的な持続可能性も高まります。

- 生物多様性の保全: 多様な生物が生息できる環境が維持されます。

また、企業にとっては、サステナビリティへの取り組みとして評価され、Scope 3(サプライチェーン排出量)の削減にも貢献できる可能性があります。

デメリット

リジェネラティブ農業には多くのメリットがありますが、導入にあたっては以下のような課題もあります:

- 技術習得の必要性: 従来の農法から転換するには、新たな技術や知識の習得が必要です。

- 収穫量への不安: 化学肥料や農薬の使用を減らすことで、短期的には収穫量が減少する可能性があります。

- 導入コスト: 新たな設備や技術への投資が必要な場合があります。

- 経験不足: 日本では事例が少なく、ノウハウの蓄積が不十分です。

世界の企業におけるリジェネラティブ農業の取り組み

世界的な大企業もリジェネラティブ農業に注目し、積極的に導入を進めています。

1. ネスレ(Nestlé)

世界最大の食品・飲料メーカーであるネスレは、2025年までに主要な原材料の20%を、2030年までに50%をリジェネラティブ農業により調達する目標を掲げています。同社は、サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量の約3分の2が農業に由来していることから、リジェネラティブ農業への移行を積極的に支援しています。

具体的な取り組みとしては:

- 農業従事者向けの技術支援や研修プログラムの提供

- リジェネラティブ農業への移行に必要な投資支援

- リジェネラティブ農業で生産された農産物へのプレミアム価格の上乗せ

2. ダノン(Danone)

ヨーグルトや天然水などを製造するダノンは、2002年にユニリーバとネスレとともにSAI(Sustainable Agriculture Initiative)という持続可能な農業のためのイニシアチブを設立しました。同社は、WWFなどの環境団体と協力し、リジェネラティブ農業の基準を明確化するためのスコアカードを作成しています。

ダノンもネスレ同様、排出している温室効果ガスの約3分の2が農業セクターに由来しており、この削減のためにリジェネラティブ農業の導入を促進しています。

3. ユニリーバ(Unilever)

食品や日用品を製造・販売するユニリーバは、2020年に新たなサステナビリティ目標を発表し、その中でリジェネラティブ農業の促進を掲げています。同社は、すべてのサプライヤーに対し、「リジェネラティブ農業規範(Regenerative Agriculture Code)」の導入を推進しています。

また、小規模農家がリジェネラティブ農業を実践できるよう、資金調達や土地の権利保護などの包括的な支援も行っています。

4. パタゴニア(Patagonia)

アウトドア用品を販売するパタゴニアは、リジェネラティブ農業のパイオニア的存在です。同社は2017年に、他社と協力して「リジェネラティブ・オーガニック認証」を制定し、食品とアパレルの両分野において認証取得を目指しています。この認証は、米国農務省のオーガニック・ラベルを強化した、最も高いオーガニック基準だとされています。

日本におけるリジェネラティブ農業の現状と課題

欧米と比較すると、日本でのリジェネラティブ農業の浸透はまだ緒に就いたばかりです。その背景には以下のような要因が考えられます:

1. 農地面積の制約

日本の一農家当たりの農地面積は欧米と比べて小さく、試験的に新しい農法を導入するスペースが限られています。アメリカなどで成功している大規模なリジェネラティブ農業の事例をそのまま日本に適用することは難しい状況です。

2. 病害虫リスクへの懸念

日本の高温多湿な気候は病害虫の発生リスクが高く、不耕起栽培や農薬使用量の削減に対する懸念があります。従来の農法から転換した際に、病害による収穫量の減少が起きた場合の補償制度も不十分です。

3. 知識と経験の不足

日本国内でのリジェネラティブ農業の事例はまだ少なく、ノウハウの蓄積や成功事例の共有が不足しています。また、日本の気候や土壌条件に適した独自のリジェネラティブ農業技術の開発も途上段階です。

日本における先進事例

そのような中でも、日本でリジェネラティブ農業の実践を進める取り組みは確実に増えています:

西日本電信電話株式会社(NTT西日本)

NTT西日本は、温州みかんを対象に、土壌環境と収穫・品質の関係性に関する研究を進めています。全国の有機栽培や従来の農法(慣行栽培)を行っている温州みかん農場の情報をもとに、それぞれの土壌の特徴やみかんの育成具合、品質などの実態を解明する研究を行っています。

この研究により、有機栽培では微生物が集まるマイクロバイオームが豊かになることが実証されており、高品質の温州みかんを収穫するための最適な土壌環境の解明が進んでいます。

リジェネラティブ農業の未来展望

リジェネラティブ農業は、単なるトレンドを超えた、持続可能な食料システムへの転換点となる可能性を秘めています。2025年以降も、以下のような展開が予想されます:

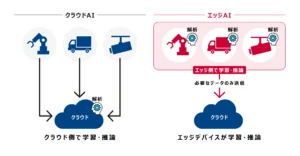

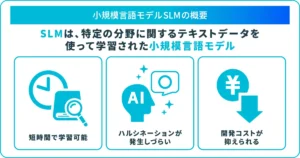

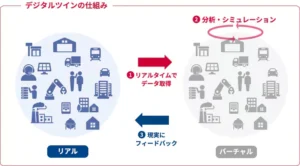

1. 技術革新とデジタル化

AIやIoT技術の発展により、土壌の状態をリアルタイムで監視し、最適な栽培管理を行うスマート農業とリジェネラティブ農業の融合が進むでしょう。これにより、より精密かつ効率的な環境再生型農業の実現が期待されます。

2. カーボンクレジットとの連携

リジェネラティブ農業による炭素貯留効果を定量化し、カーボンクレジットとして取引する仕組みが発展すると考えられます。すでにIndigo Agなどの企業が、衛星データを用いて土壌に吸収された炭素の量を推定する技術を開発し、カーボンクレジットとして取引する仕組みを構築しています。

3. サプライチェーン全体での導入拡大

大手食品メーカーや小売業者による調達基準へのリジェネラティブ農業の組み込みが進み、サプライチェーン全体での取り組みが加速すると予想されます。これにより、農家にとってもリジェネラティブ農業への移行インセンティブが高まるでしょう。

4. 消費者意識の変化

食の安全性や環境への配慮を重視する消費者が増える中、リジェネラティブ農業で生産された食品への需要が高まることが期待されます。これにより、市場のプル効果が働き、さらなる普及につながる可能性があります。

まとめ:持続可能な食と農業の未来へ

リジェネラティブ農業は、単に環境負荷を減らすだけでなく、積極的に環境を再生する力を持っています。土壌の健康を回復させることで、気候変動の緩和、生物多様性の保全、安定した食料生産を同時に実現できる可能性を秘めています。

欧米では大手企業がサプライチェーン全体でリジェネラティブ農業の導入を加速させる中、日本でもその波が徐々に広がりつつあります。農地面積の制約や気候条件といった課題はあるものの、日本の気候や土壌条件に適した独自のリジェネラティブ農業の技術開発と普及が進めば、持続可能な農業の実現に大きく貢献するでしょう。

健康な土壌から育まれた食べ物は、私たちの健康だけでなく、地球の健康も守ります。リジェネラティブ農業は、地球環境と人間が共存する未来の農業の姿を示しているのかもしれません。

私たち消費者にできることは、そうした農法で生産された食品を選び、支援することです。一人ひとりの小さな選択が、持続可能な食と農業の未来を創り出す大きな力となるのです。

参考文献・引用元

- リジェネラティブ農業(環境再生型農業)とは・意味

- 注目のリジェネラティブ農業と農業の未来を解説!

- リジェネラティブ農業(環境再生型農業)とは?事例とともに紹介

- 世界経済フォーラム「5 benefits of regenerative agriculture – and 5 ways to scale it」

- 農林水産省「みどりの食料システム戦略」

- 茨城大学「「耕さない農業」が土壌炭素を貯留し土壌微生物の多様性を高める」

画像引用元:

コメント