はじめに:精密農業がもたらす農業の変革

日本の農業は今、大きな転換点を迎えています。少子高齢化による農業従事者の減少、耕作放棄地の増加、そして気候変動による不安定な天候条件など、様々な課題に直面しています。これらの問題に対する解決策として、「プレシジョン・ファーミング(精密農業)」が急速に注目を集めています。

プレシジョン・ファーミングとは、最新のテクノロジーを駆使して農地の状態や作物の生育状況を詳細に把握し、必要な場所に必要な量の水や肥料、農薬を供給する先進的な農法です。従来の「経験と勘」に頼る農業から、「データとAI」を活用した科学的農業への転換を意味します。

本稿では、急速に進化するプレシジョン・ファーミングの最新動向と、日本農業における実践事例、そして将来展望について深掘りします。

プレシジョン・ファーミングの基本概念

プレシジョン・ファーミングは、農地を均一なものとして扱うのではなく、場所ごとの土壌条件や作物の生育状態の違いを認識し、それぞれに最適な管理を行う農法です。この考え方は決して新しいものではありませんが、近年のテクノロジーの発達により、実現可能性が飛躍的に高まっています。

プレシジョン・ファーミングの主要技術要素

- センシング技術:ドローンや人工衛星による空撮、IoTセンサーによる環境データ収集

- 位置情報技術:GPS/GNSSを活用した位置特定と自動走行

- データ分析:収集したデータをAIで分析し、最適な農作業計画を策定

- 変量施肥・散布技術:必要な場所に必要な量の肥料や農薬を供給

- 自動化技術:ロボットトラクターやドローンによる作業の自動化

これらの技術を組み合わせることで、農業の効率化、環境負荷の低減、収量と品質の向上が期待されています。

世界のプレシジョン・ファーミング市場動向

グローバル市場調査によると、世界の精密農業市場は2024年に10.5億米ドルで評価され、2025年から2034年にかけて年間平均成長率(CAGR)11.5%で成長し、2034年までに約30億米ドル規模に達すると予測されています。

特に北米市場が最も成熟しており、大規模農業経営においてGPS誘導システム、収量モニタリング、可変施肥技術などが広く普及しています。欧州でも、環境規制の強化を背景に持続可能な農業技術としてプレシジョン・ファーミングが急速に普及しています。

アジア太平洋地域は今後最も急成長する市場と見られており、人口増加に伴う食糧需要の増大と、スマートフォンなどのモバイルデバイスの普及によるデジタル技術へのアクセス向上が追い風となっています。

日本における精密農業の現状と課題

日本農業の特殊性

日本の農業は世界的に見て特殊な条件下にあります。小規模な農地が多く、傾斜地や不整形な圃場が多いという地理的特性があります。また、高品質な農産物を生産する技術は高い一方で、農業従事者の高齢化と後継者不足が深刻な問題となっています。

これらの特性は、大規模農業を前提とした欧米型のプレシジョン・ファーミング技術をそのまま導入することを難しくしていますが、日本の条件に合わせたテクノロジーの開発と導入が進んでいます。

日本における導入事例

1. ドローンを活用した水稲栽培の効率化

九州の大規模水田地帯では、ドローンによる空撮画像を活用した生育診断と可変施肥管理が実践されています。スマートフォンでドローンを操作し、取得した画像から生育ムラを検出、肥料散布プランを作成し、自動飛行による可変施肥を行うことで、収量の均一化と施肥量の最適化を実現しています。

2. AIを活用した果樹栽培の品質向上

温州みかんの生産地では、気象データと土壌センサーのデータを組み合わせたAI灌水制御システムが導入されています。これにより、糖度の高いみかんを安定生産するための適切な水分ストレス管理が可能になっています。従来は熟練農家の勘に頼っていた水管理が、データに基づいた精密な制御に変わりつつあります。

3. 施設園芸におけるセンサーネットワークとAI環境制御

最新のハウス栽培では、温度、湿度、CO2濃度、日射量、土壌水分などを計測するセンサーネットワークと、それらのデータを分析するAIが連携した環境制御システムが導入されています。これにより、最適な生育環境を維持しながら、エネルギー消費の削減も実現しています。

プレシジョン・ファーミングの導入メリット

1. 収量と品質の向上

精密なデータに基づく栽培管理により、作物の潜在能力を最大限に引き出すことができます。例えば、ある水稲農家では、可変施肥技術の導入により、収量が約15%向上したという報告があります。また、果樹栽培では、糖度や酸度などの品質指標の安定化にも効果が見られています。

2. コスト削減と効率化

必要な場所に必要な量の資材を投入することで、肥料や農薬の使用量を削減できます。また、自動操舵システムの導入により、作業の重複や漏れを防ぎ、作業効率が向上します。ある調査では、精密農業技術の導入により、肥料コストが20%程度削減されたという結果が報告されています。

3. 環境負荷の低減

過剰な肥料や農薬の使用を避けることで、環境負荷を低減できます。特に、窒素肥料の適正使用による地下水汚染の防止や、農薬の散布量削減による生態系への影響軽減が期待されています。持続可能な農業の実現に大きく貢献する技術と言えるでしょう。

4. データに基づく意思決定と技術継承

経験や勘に頼っていた農業判断をデータによって可視化し、科学的な根拠に基づく意思決定が可能になります。これにより、熟練農家の技術をデータとして蓄積し、新規就農者や後継者への技術継承が容易になるという側面も持っています。

2025年注目の最新技術トレンド

2025年現在、プレシジョン・ファーミングの分野では以下のような最新技術が注目を集めています。

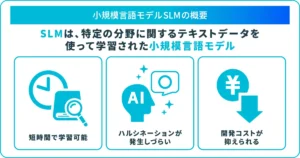

1. AIと機械学習の進化

作物の生育モデルの精度が飛躍的に向上し、気象予測データと組み合わせた収量予測や病害虫発生予測の精度が高まっています。特に、深層学習を活用した画像認識技術は、ドローン画像や衛星画像から病害虫の早期発見や生育状況の詳細な分析を可能にしています。

2. 小型軽量センサーの普及

低コストで高精度のセンサー技術の発達により、土壌水分、栄養素、pH、微生物活性など、より詳細なデータのリアルタイム計測が可能になっています。特に注目されているのは、土壌中の微生物活性をリアルタイムで計測する技術で、土壌健全性の評価に革命をもたらしています。

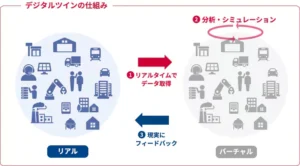

3. デジタルツイン技術の農業応用

実際の農場と同じ環境をデジタル空間に再現し、様々な条件下でのシミュレーションを行う「デジタルツイン」技術が農業分野でも応用され始めています。これにより、実際の栽培を行う前に、異なる栽培方法の結果を予測し、最適な栽培計画を立てることが可能になります。

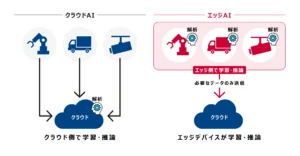

4. エッジコンピューティングの進化

農場でのデータ処理能力が向上し、クラウドへのアップロードを待たずに即時判断が可能なシステムが実用化されています。これにより、インターネット接続が不安定な遠隔地でも高度なAI分析が可能になり、リアルタイムの意思決定支援が実現しています。

5. 自律型ロボットの実用化

GPS誘導だけでなく、画像認識やセンサーフュージョン技術を活用した自律型農業ロボットが実用段階に入っています。これらのロボットは、人間の監視なしで複雑な農作業をこなせるレベルに進化しており、労働力不足の解消に大きく貢献しています。

日本の農業課題に対するプレシジョン・ファーミングの可能性

高齢化・労働力不足への対応

日本の農業就業人口は減少の一途をたどり、2025年には平均年齢が70歳を超えると言われています。プレシジョン・ファーミングによる自動化や省力化は、この問題に対する有力な解決策の一つです。特に、ロボットトラクターやドローンによる作業代替、センサーネットワークによる遠隔監視システムは、労働負担の軽減に大きく貢献します。

小規模分散型農業への適応

日本の農地は小規模で分散しているという特徴がありますが、最新のプレシジョン・ファーミング技術は、このような条件にも対応できるように進化しています。例えば、小型の自律走行ロボットや、スマートフォンと連携した低コストセンサーシステムは、小規模農家でも導入しやすいよう設計されています。

気候変動への適応

気候変動による極端な気象現象の増加は、農業生産の不安定化をもたらしています。プレシジョン・ファーミングは、微気象データの収集と分析により、局地的な気象変化に対応した栽培管理を可能にし、気候変動リスクの軽減に貢献します。例えば、局所的な降雨予測と連動した自動灌水システムは、干ばつや水害のリスクを軽減します。

導入のハードルと克服策

コストの問題

プレシジョン・ファーミング技術の導入には、センサーやドローン、分析ソフトウェアなどの初期投資が必要です。特に小規模農家にとっては、この初期コストが大きなハードルとなります。

克服策: 農業協同組合やコントラクター(農作業受託組織)による共同利用、クラウドサービスの活用によるコスト分散、段階的な導入などが有効です。また、農林水産省の「スマート農業実証プロジェクト」などの支援制度も活用できます。

技術的ハードル

高度なIT技術やデータ分析スキルを必要とする場合があり、特に高齢の農業従事者にとっては敷居が高いと感じられることがあります。

克服策: 使いやすいユーザーインターフェースの開発、地域のICTサポート体制の構築、若手農業者と高齢農業者の協働などが有効です。また、農業大学校などでのデジタルスキル教育の充実も進んでいます。

データの標準化と互換性

異なるメーカーの機器やソフトウェア間でのデータ共有が難しく、システム全体の最適化が進みにくいという課題があります。

克服策: 農業データ連携基盤(WAGRI)のような、データ共有プラットフォームの整備が進んでいます。また、国際標準規格への準拠や、オープンAPIの採用を進めるメーカーも増えています。

成功事例に学ぶ導入のポイント

段階的な導入と効果検証

山形県のあるリンゴ農家では、まず気象センサーと土壌水分センサーを導入し、データ収集と分析から始めました。効果を確認した上で、可変施肥システムや自動灌水システムへと段階的に拡張しています。このアプローチにより、大きな初期投資リスクを避けながら、確実な効果を得ることに成功しています。

地域単位での共同導入

北海道十勝地域では、複数の農家が協力して精密農業技術を導入し、データや機材を共有する取り組みが行われています。これにより、個々の農家の負担を軽減しながら、広域でのデータ収集によるAI分析の精度向上も実現しています。

専門家との連携

茨城県のトマト栽培農家グループは、地元大学の農学部と連携し、生育データの分析と栽培改善に取り組んでいます。学術的知見と実践的経験の融合により、理論と実践のギャップを埋める効果的な精密農業モデルを構築しています。

将来展望:2025年以降のプレシジョン・ファーミング

AIとビッグデータの更なる発展

全国各地の農場から集められた膨大なデータをAIが分析することで、より精密な栽培モデルが構築されつつあります。近い将来、地域や作物ごとの最適栽培条件が明らかになり、収量と品質の大幅な向上が期待されています。

バイオテクノロジーとの融合

DNAマーカー選抜や遺伝子編集などのバイオテクノロジーとプレシジョン・ファーミングの融合により、環境条件に適応した作物品種の開発と、その品種に最適な栽培管理の組み合わせが実現しつつあります。これにより、環境ストレスに強い持続可能な農業システムの構築が進んでいます。

カーボンニュートラル農業への貢献

プレシジョン・ファーミング技術は、肥料や農薬の使用量削減、エネルギー効率の向上により、農業分野のカーボンフットプリント削減に大きく貢献します。さらに、土壌炭素貯留(カーボンシーケストレーション)の最適化にも応用され、農業がカーボンネガティブな産業へと変革する可能性を秘めています。

まとめ:日本農業の未来を拓くプレシジョン・ファーミング

プレシジョン・ファーミングは、単なる技術革新ではなく、日本農業の持続可能性を高め、新たな価値を創造するパラダイムシフトといえます。高齢化、労働力不足、環境問題など、日本農業が直面する複合的な課題に対して、総合的な解決策を提供する可能性を秘めています。

重要なのは、テクノロジーの導入自体が目的ではなく、日本の農業の強みである高品質な農産物生産と環境調和型農業の実現を、テクノロジーによって更に強化・発展させることです。

今後2〜3年の間に、プレシジョン・ファーミングの技術は更に成熟し、コストパフォーマンスも向上すると予測されています。この波に乗り遅れることなく、日本の農業が持続的に発展していくためには、農業者、研究機関、企業、行政が連携し、日本の農業環境に適した精密農業モデルを構築していくことが求められています。

プレシジョン・ファーミングは、テクノロジーを活用しながらも、日本の農業が大切にしてきた「自然との調和」や「品質へのこだわり」という価値観を損なうものではありません。むしろ、それらを科学的に裏付け、より高いレベルで実現するための強力なツールとなるでしょう。

日本の農業の新時代は、すでに始まっています。

参考文献・引用元

- 精密農業市場規模、シェア、成長レポート 2025-2034 – Global Market Insights

- 農業の未来を切り開くスマート農業とは?最新技術と導入メリット – Happy Quality

- 最適な作物収穫量を実現する AI 駆動型精密農業 – Editverse

- 農業用ドローン導入に活用できる、国・地方自治体の支援制度 – SMART AGRI

- フロリダ州の持続可能な農業:Farmonaut の精密農業ソリューション – Farmonaut

コメント