はじめに

プラスチック汚染は、現代社会が直面する最も深刻な環境問題の一つです。年間1,220万トンものプラスチックごみが海洋に流出し、その94%が海底に沈んでいると言われています。従来の石油由来プラスチックは分解されにくく、海洋生態系に長期的な悪影響を与え続けています。

この課題に対する革新的な解決策として注目を集めているのが「海洋生分解性プラスチック」です。特に2025年は、この分野で重要な転換点になると考えられています。国際規格の策定や新たな材料技術の実用化が進み、ブルーバイオエコノミー(海洋の生物資源を活用した持続可能な経済活動)が大きく進展しようとしています。

本記事では、海洋生分解性プラスチックの最新技術動向と市場可能性について、特に注目すべき革新的な素材や評価技術に焦点を当てて解説します。プラスチック問題の解決に向けた新しい道筋が、今まさに形作られつつあるのです。

海洋生分解性プラスチックとは何か?

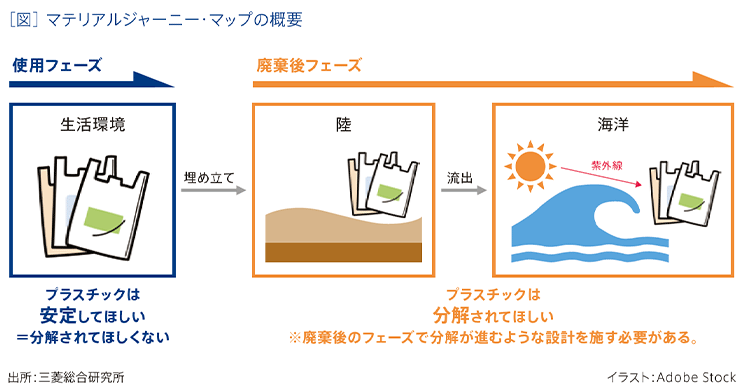

基本的な仕組みと従来のプラスチックとの違い

海洋生分解性プラスチックは、海洋環境中の微生物によって最終的に水と二酸化炭素に分解される特殊なプラスチックです。従来の石油由来プラスチックが環境中で何百年も分解されずに残り続けるのとは対照的に、海洋生分解性プラスチックは特定の条件下で比較的短期間で分解されます。

重要な点は、単に「生分解性」というだけでなく、「海洋環境で」分解される性質を持っていることです。一般的な生分解性プラスチックの多くは、高温・高湿度の堆肥化条件でのみ分解するよう設計されており、実際の海洋環境(低温・高塩分濃度)では分解されにくいという課題がありました。

原材料と製造プロセス

海洋生分解性プラスチックの主な原材料には次のようなものがあります:

- セルロース系素材:植物の細胞壁に含まれる天然ポリマー

- 脂肪族ポリエステル:PBAT(ポリブチレンアジペートテレフタレート)やPBS(ポリブチレンサクシネート)など

- ポリ乳酸(PLA):トウモロコシやサトウキビなどから抽出されるデンプンを原料とする

- 微細藻類由来素材:藻類の培養から得られる成分を利用した新興素材

これらの原料をさまざまな処理・成形方法で加工することで、最終製品となります。特に注目されているのは、食料生産と競合しない海洋由来の原料を使用する方法です。

2025年の海洋生分解性プラスチック市場動向

急速な市場拡大と予測

バイオプラスチック市場全体は急速に成長しており、中でも海洋生分解性プラスチック分野は特に注目を集めています。最新の市場調査によれば:

- バイオプラスチック市場は2024年の162億3,000万米ドルから、2025年には193億2,000万米ドル(CAGR19.26%)へと拡大

- 2030年までには467億米ドル規模に達する見込み

- 特に包装材分野では、バイオプラスチック包装市場が2025年の69億2,000万ドルから2032年までには140億7,000万ドルに成長すると予測されている(CAGR 10.67%)

市場拡大を後押しする要因

この急速な市場拡大の背景には、複数の要因が存在します:

- 規制強化:各国政府による使い捨てプラスチック規制の強化

- 企業の取り組み強化:大手企業によるサステナビリティ目標設定と実行

- 消費者意識の変化:環境に配慮した製品への需要増加

- 技術革新:より性能の高い海洋生分解性素材の開発

- 国際規格の整備:評価方法の標準化による市場の信頼性向上

特に注目すべきは、2025年5月に発行された海洋生分解性プラスチックの評価に関する国際規格ISO16636:2025です。この規格により、従来は困難だった実環境での海洋生分解性の評価が容易になり、市場拡大の大きな後押しとなっています。

2025年に注目すべき革新的技術

セルロースファイバー複合海洋生分解性プラスチック

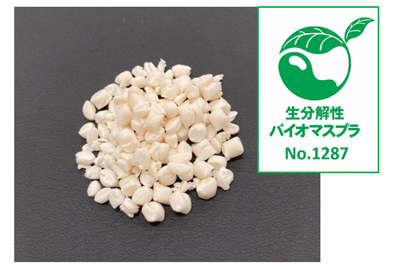

パナソニック ホールディングス株式会社は、海洋生分解性の植物由来樹脂にセルロースファイバーを高濃度に混ぜ込む技術を開発しました。この成形材料は、従来のプラスチック(ポリプロピレン)と同等の強度を保ちながら、海洋環境で完全に生分解される特性を持っています。

この技術の特長は:

- 耐久性用途に使用されるポリプロピレンと同等の強度

- 主成分が天然由来成分となり、樹脂使用量を削減

- 日本バイオプラスチック協会の「海洋生分解性バイオマスプラ」マークを取得

パナソニックは2027年に海洋生分解性ペレットの販売を開始する見込みであり、家電筐体、車載機構部材、飲料・食品容器などへの展開を進める計画です。この技術は、プラスチックの強度と環境適合性の両立という長年の課題を解決する可能性を秘めています。

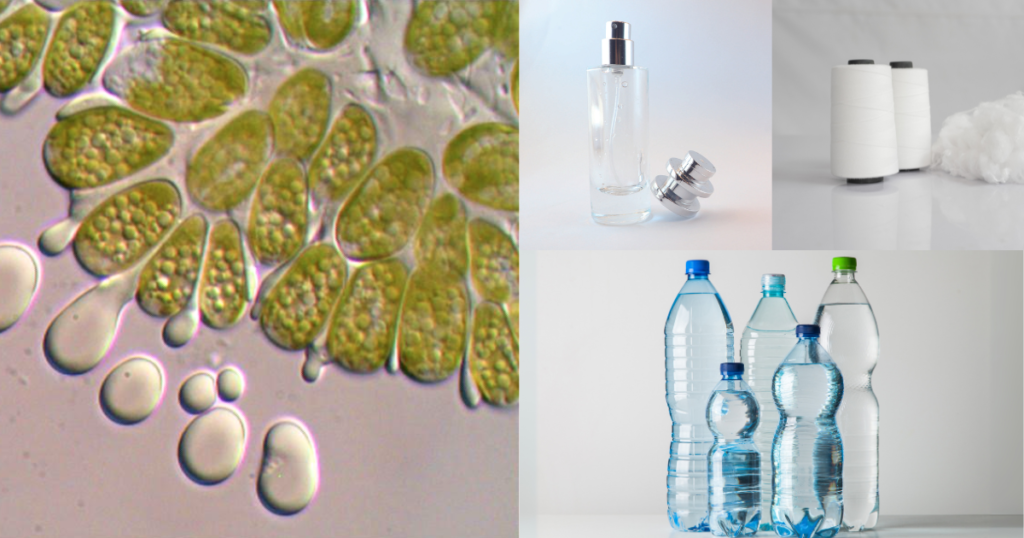

微細藻類由来100%バイオPET樹脂:PET-MATSURIプロジェクト

2024年11月に発足した「PET-MATSURI」プロジェクトは、微細藻類を原料に100%バイオPET樹脂の生産を目指す世界初の取り組みです。このプロジェクトは、藻類産業を構築するプロジェクト「MATSURI」のサブプロジェクトとして実施され、既に20社以上の企業が参画しています。

微細藻類を利用する最大の利点は:

- 食料生産と競合しない(トウモロコシやサトウキビなど陸上植物とは異なり)

- 海洋などの未利用空間で培養可能

- 芳香族炭化水素生産が可能(技術的に困難とされてきた領域)

PET樹脂は、ペットボトルの素材として知られているだけでなく、食品包装や化粧品容器、衣類の繊維など幅広い用途に使用されています。OECDの試算では、2060年までに新たに約1億トンが生産されると見込まれており、その持続可能性向上は極めて重要な課題なのです。

海洋生分解性の国際規格ISO16636:2025の発行

2025年5月、海洋生分解性プラスチックの評価技術において重要な進展がありました。海洋などの水環境下での生分解を実証する評価手法を規定した国際規格ISO16636:2025が発行されたのです。

この規格の重要性は:

- 大掛かりな試験設備が不要で、簡便に評価できる

- 試験実施者のスキルや経験などの個人差による影響を受けにくい

- 海洋だけでなく湖沼や河川など様々な水環境で適用可能

- 短期間での評価が可能(崩壊の初期段階から予測可能)

産業技術総合研究所(産総研)は、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の委託事業として、一般社団法人 日本バイオプラスチック協会(JBPA)、神戸大学、鹿児島大学の協力を得て、この規格の発行に貢献しました。琵琶湖における淡水中のプラスチック材料の生分解評価が測定例として規格に添付されています。

この規格の発行により、海洋生分解性プラスチックの社会実装が大きく加速することが期待されています。

実用化に向けた課題と解決策

技術的課題

海洋生分解性プラスチックの実用化に向けては、まだいくつかの技術的課題が残されています:

- コスト:従来のプラスチックと比較して製造コストが高い

- 強度と耐久性:使用期間中の強度と分解性のバランス確保

- 加工性:既存の製造設備での加工適合性

- 分解速度の制御:環境条件による分解速度の差異

これらの課題に対して、産学官の連携による取り組みが進められています。特に、セルロースファイバーの添加による強度向上や、分解開始のタイミングを制御する「生分解スイッチ機能」の研究などが注目されています。

経済的・社会的課題

技術的課題に加えて、経済的・社会的な課題も存在します:

- インフラ整備:回収・分別システムの確立

- 認証制度:信頼性の高い認証制度の普及

- 消費者教育:適切な使用と廃棄に関する情報提供

- 政策支援:導入を促進する政策的支援の必要性

特に重要なのは、「見せかけのエコ(グリーンウォッシュ)」を防ぐための厳格な認証制度です。日本バイオプラスチック協会の「海洋生分解性バイオマスプラ」マークのような第三者認証が、市場の健全な発展に不可欠となっています。

用途別の展開事例

パッケージング分野

海洋生分解性プラスチックの応用が最も早く進んでいるのは、パッケージング分野です:

- 食品包装:短期間の使用後に廃棄される食品包装は、海洋生分解性プラスチックの理想的な用途

- ペットボトル:藻類由来のPET樹脂による100%バイオマスペットボトルの開発

- 買い物袋:使い捨てレジ袋の代替としての海洋生分解性バッグ

バイオプラスチック包装市場は2025年には69億2,000万ドル規模になると予測されており、今後の成長が期待されています。

漁業・水産業分野

海洋と密接に関わる漁業・水産業分野では:

- 釣り糸・釣り具:市販の釣り糸の中にも海洋環境で分解される素材があることが最近の研究で明らかに

- 漁網・養殖資材:流出しても海洋環境に長期的な悪影響を与えない資材の開発

- 水産物包装材:海産物の包装に海洋生分解性素材を使用するという循環性の高いアプローチ

特に漁業資材は、海洋プラスチック汚染の大きな原因の一つとされており、海洋生分解性素材への転換が強く求められている領域です。

日用品・農業分野

消費者に身近な日用品や農業資材でも応用が進んでいます:

- 日用品:歯ブラシ、ストロー、カトラリーなどの使い捨て製品

- 化粧品容器:短期間で消費される化粧品の容器

- 農業用マルチフィルム:回収が難しい農業用フィルムの代替材料

これらの分野では、消費者の環境意識の高まりを背景に、ブランド価値向上の観点からも導入が進んでいます。

海洋生分解性プラスチックの将来展望

2025-2030年の技術展望

今後5年間で、海洋生分解性プラスチック分野では以下のような展開が予想されます:

- 素材多様化:藻類やバクテリア由来の新素材開発

- 性能向上:従来のプラスチックと遜色ない機械的特性の実現

- コスト低減:製造プロセスの効率化による価格競争力の向上

- 複合材料の展開:様々な天然素材との複合化による新機能の創出

- リサイクル技術との融合:生分解とリサイクルを組み合わせた複合的アプローチ

特に、微生物による分解メカニズムの解明や分解速度の精密制御技術は、次世代の海洋生分解性プラスチック開発の鍵となるでしょう。

政策と規制の動向

海洋生分解性プラスチックを取り巻く政策環境も大きく変化しています:

- 欧州の包装廃棄物規則(PPWR):2025年に正式発効し、バイオプラスチック使用の基準を明確化

- 使い捨てプラスチック規制:世界各国で拡大する使い捨てプラスチック製品の規制

- 拡大生産者責任(EPR):製品のライフサイクル全体に対する生産者の責任拡大

こうした規制強化が、海洋生分解性プラスチックなど環境負荷の低い代替材の需要を後押ししています。

産業界の動き

大手企業も、海洋生分解性プラスチックの採用に積極的な姿勢を示しています:

- 飲料メーカー:ペットボトルのバイオ化を進める大手飲料メーカー

- 日用品メーカー:包装材のサステナブル化を推進する日用品・化粧品企業

- 自動車メーカー:内装部品へのバイオプラスチック導入を進める自動車メーカー

特に注目すべきは、単に材料を置き換えるだけでなく、製品設計から見直す「サステナブル・バイ・デザイン」の考え方が広がっていることです。

まとめ:持続可能な未来に向けて

海洋生分解性プラスチックの技術革新と市場拡大は、海洋プラスチック汚染という地球規模の環境問題に対する重要な解決策の一つです。2025年は、国際規格の発行や新素材の実用化など、この分野の転換点となる年になると予測されています。

しかし、海洋生分解性プラスチックは万能の解決策ではありません。総合的なプラスチック汚染対策としては:

- リデュース:そもそもの使用量削減

- リユース:再利用可能なシステムの構築

- リサイクル:効果的な回収・再資源化

- 代替材料:環境負荷の低い素材への転換

これらを組み合わせたアプローチが必要です。

産業界、研究機関、政府、そして消費者が一体となって取り組むことで、海洋生分解性プラスチックの可能性を最大限に引き出し、真に持続可能なブルーバイオエコノミーを実現できるでしょう。プラスチックの使い方を根本から見直す時代が、いま始まっています。

引用・参考資料

- 実際の海・湖で海洋生分解性プラスチックは「分解」にどれだけ時間がかかるのか?

- 海洋生分解性のセルロースファイバー成形材料を開発

- 世界初の試み:微細藻類から100%バイオPET樹脂へ 新プロジェクト「PET-MATSURI」発足

- バイオプラスチック市場:原料、分解性、加工方法、エンドユーザー別-2025-2030年の世界予測

- バイオプラスチック包装市場規模、シェア

画像引用:

コメント