それでは収集した情報を基に、「バイオマイニング」に関するWordPress向けのトレンド記事を作成します。SEO対策を意識しつつ、3000〜5000文字程度の記事を作成します。

はじめに:クリティカルミネラルと新たな採掘技術の必要性

地球温暖化対策や脱炭素社会への移行が世界的な課題となる中、電気自動車用バッテリーや再生可能エネルギー設備に不可欠な「クリティカルミネラル(重要鉱物)」の需要が急増しています。リチウム、コバルト、ニッケル、希土類元素などこれらの資源は、限られた地域に偏在しており、従来型の採掘方法では環境負荷が大きいという課題に直面しています。

そんな中、注目を集めているのが「バイオマイニング」と呼ばれる革新的な採掘技術です。微生物の力を活用して金属を鉱石から抽出するこの技術は、環境負荷を低減しながら採掘効率を向上させる可能性を秘めています。本記事では、バイオマイニングの仕組みや最新動向、将来性について深掘りしていきます。

バイオマイニングとは?微生物が鉱物を「食べる」驚きの技術

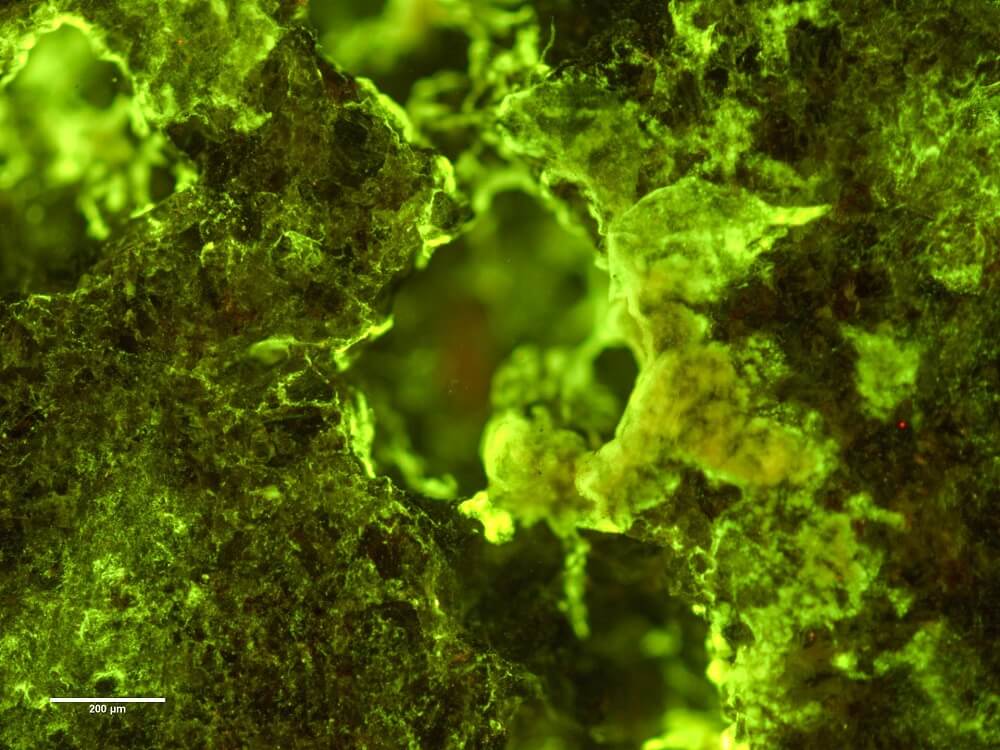

バイオマイニングとは、微生物の代謝作用を利用して鉱石や鉱山廃棄物から金属を抽出するプロセスです。従来の採掘方法では強酸や高温処理などの過酷な条件が必要でしたが、バイオマイニングでは微生物が鉱物を「分解」することで、より環境に優しい方法で金属を回収できます。

主に以下の2つの手法があります:

- バイオリーチング: 微生物が鉱石中の金属硫化物を酸化させ、金属イオンを水溶液中に溶出させる方法

- バイオ酸化: 金などの貴金属が含まれる難処理鉱から微生物の働きで金属を抽出しやすくする前処理方法

このプロセスで活躍するのは主に「好酸性鉄酸化細菌」と呼ばれる微生物です。代表的なのが「Acidithiobacillus ferrooxidans(アシディチオバチルス・フェロオキシダンス)」というバクテリアで、pH3以下の強酸性環境で活動し、鉄やイオウを酸化する能力を持っています。

従来型採掘とバイオマイニングの比較:環境負荷の違い

従来の採掘方法とバイオマイニングを比較すると、環境面で大きな違いがあります。

従来型採掘の環境負荷

- 大量のエネルギー消費(高温処理など)

- 有害化学物質の使用(シアン化物など)

- 大気汚染物質の排出(二酸化硫黄など)

- 広範囲な地形改変

- 大量の廃水と尾鉱(採掘後の残留物)

バイオマイニングのメリット

- エネルギー消費の大幅削減(常温・常圧で反応が進行)

- 有害化学物質の使用量減少

- 温室効果ガス排出量の削減

- 低品位鉱石からの金属回収が可能

- 閉山後の環境修復にも活用可能

世界経済フォーラム(WEF)によれば、バイオマイニングは「自然環境に配慮したソリューション」として、従来の採掘方法に比べて環境への影響を大幅に低減できるとされています。バイオマイニングでは、通常の採掘方法と比較して二酸化炭素排出量を最大80%削減できる可能性があるという研究結果も報告されています。世界経済フォーラム

クリティカルミネラルとは?脱炭素社会を支える重要資源

バイオマイニングの対象となる「クリティカルミネラル(重要鉱物)」について理解を深めましょう。クリティカルミネラルとは、経済的・戦略的に重要でありながら、供給リスクを抱える鉱物資源のことを指します。

主なクリティカルミネラルとその用途

| 鉱物名 | 主な用途 | 供給リスク |

|---|---|---|

| リチウム | EV用バッテリー、電力貯蔵システム | 産出国が限定的(チリ、オーストラリアなど) |

| コバルト | バッテリー正極材、超硬工具 | コンゴが世界生産の約70%を占める |

| ニッケル | ステンレス鋼、バッテリー | 精錬技術が複雑 |

| レアアース | 永久磁石、光学ガラス、触媒 | 中国が世界シェアの約80%を占める |

| バナジウム | 大型バッテリー、特殊合金 | 産出国と処理技術が限定的 |

これらの資源は、電気自動車、風力発電機、太陽光パネルなど、脱炭素技術に不可欠です。国際エネルギー機関(IEA)の試算によれば、2040年までにクリティカルミネラルの需要は、現在の4〜6倍に増加すると予測されています。

この需要増加に対応するためには、新たな採掘技術の開発が急務であり、バイオマイニングはその有力な選択肢となっています。

バイオマイニングの実用例:チリの銅山から宇宙実験まで

バイオマイニングは既に一部で実用化されており、その適用範囲は地上から宇宙にまで広がっています。

チリでの商業化事例

日本の旧日鉱金属(現JXTGホールディングス)とチリ国営銅公社コデルコが共同で設立したバイオシグマ社は、2014年に銅鉱山でのバイオマイニング技術の商業運用を開始しました。同社の技術は、鉱石の種類に応じた最適な微生物を選択的に利用することで、銅の浸出率を向上させるものです。

バイオシグマ社の技術導入により、従来の方法では経済的に採掘が難しかった低品位の銅鉱石からも効率的に銅を回収できるようになりました。このプロジェクトは、バイオマイニングの商業的成功例として注目されています。ENEOS

国際宇宙ステーションでの実験

2021年には、国際宇宙ステーション(ISS)でバイオマイニングの実験が行われ、微小重力環境下でもバナジウムの抽出に成功したことが報告されました。この実験は、将来の宇宙資源開発への応用可能性を示すものとして注目を集めています。

研究者らは、ISSでの微小重力環境下でS. desiccabilis(デシカビリス菌)という細菌を用いてバナジウムの抽出を試みました。その結果、地球上と同等、あるいはそれ以上の効率でバナジウムを抽出できることが確認されました。これにより、将来の月や火星での資源採掘にバイオマイニングを応用できる可能性が示されました。sorae

都市鉱山へのバイオマイニング適用:電子廃棄物からの金属回収

バイオマイニングの応用先として注目されているのが「都市鉱山」、つまり使用済み電子機器などの廃棄物からの金属回収です。

スマートフォンなどの電子機器には、金、銀、銅、パラジウムなどの貴重な金属が含まれていますが、その多くは適切にリサイクルされていないのが現状です。バイオマイニングは、こうした都市鉱山からの金属回収にも活用が期待されています。

従来の電子廃棄物処理では、焼却や化学処理など環境負荷の大きい方法が用いられてきましたが、特殊な微生物を使用することで、より低環境負荷で金属を回収することができます。

例えば、Chromobacterium violaceum(クロモバクテリウム・バイオラセウム)という微生物は、電子基板から金を抽出する能力を持っています。この微生物を用いたバイオマイニングでは、シアン化物の使用量を大幅に減らしながら金を回収することが可能です。

スマホ1トンからは約300gの金が回収できるとされており、これは金鉱石1トンから採れる金の量(約5g)の約60倍にも相当します。この「都市鉱山」の潜在的価値は莫大であり、バイオマイニングによる効率的な回収技術の確立は、資源循環型社会の実現に大きく貢献する可能性を秘めています。スマホ都市鉱山

バイオマイニング市場の成長予測:大きなビジネスチャンス

バイオマイニング市場は、クリティカルミネラルの需要増加と環境規制の強化を背景に、今後急速な成長が見込まれています。正確な市場規模のデータは限られていますが、関連する分野の市場予測から、その潜在的な成長性を読み取ることができます。

世界のスマートマイニング市場(AI、IoT、ロボットなどを活用した次世代採掘技術の市場)は、年平均成長率16.6%で拡大し、2030年までに312億7600万米ドルに達すると予想されています。この成長の背景には、環境に配慮した持続可能な採掘手法への移行があります。バイオマイニングはその重要な一角を占めると見られています。Straits Research

また、シンバイオティクス(共生微生物)分野の資金調達が活発化した2020年頃から、バイオマイニングに特化した新興企業の数が顕著に増加しています。これは、投資家や企業がバイオマイニングの将来性に注目している証拠と言えるでしょう。Lux Research

日本におけるバイオマイニングの取り組みと可能性

資源小国である日本にとって、バイオマイニングは重要な技術となる可能性を秘めています。日本では現在、以下のような取り組みが進められています。

研究機関の取り組み

慶應義塾大学先端生命科学研究所は、2008年にバイオシグマ社と共同研究契約を締結し、バイオマイニングの基礎研究を推進しています。具体的には、鉱石を効率的に分解する微生物の探索や、遺伝子レベルでの機能解析などが行われています。慶應義塾大学

また、JOGMEC(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構)は、バイオリーチング技術の研究開発を行っており、低品位鉱石や海底鉱物資源からのレアメタル回収技術の確立を目指しています。

都市鉱山開発への応用

日本は世界有数の「都市鉱山」保有国とされており、使用済み家電や電子機器から金属を回収する取り組みが進められています。2025年からはバイオマイニング技術を活用した新たな都市鉱山開発プロジェクトが計画されており、従来のリサイクル方法に比べてエネルギー消費と環境負荷を大幅に削減することが期待されています。

海外プロジェクトへの参画

日本企業は、前述のバイオシグマ社への出資など、海外でのバイオマイニングプロジェクトにも積極的に参画しています。こうした国際協力を通じて、技術とノウハウの蓄積が進められています。

バイオマイニングの課題と今後の展望

バイオマイニングは大きな可能性を秘めていますが、実用化に向けては以下のような課題も存在します。

現在の課題

- 処理速度:従来の化学的処理に比べて時間がかかる

- 大規模化:ラボスケールの成功例を商業規模に拡大する難しさ

- 微生物の安定性:様々な環境条件下での性能維持

- コスト競争力:初期投資や運用コストの最適化

- 適用可能な鉱物の制限:すべての鉱物に対して効果的とは限らない

解決に向けた研究開発

これらの課題に対して、世界中の研究機関や企業が解決策を模索しています。

- 遺伝子工学の応用:CRISPR-Cas9などの技術を用いた微生物の能力強化

- 混合微生物群の活用:複数の微生物を組み合わせることによる処理効率の向上

- プロセス最適化:AIやビッグデータを活用した採掘プロセスの制御

- 新種微生物の探索:極限環境に生息する未知の微生物の発見と応用

将来展望

バイオマイニング技術は今後も進化を続け、2030年までには以下のような展開が予想されています。

- 閉鉱山の再生:従来の方法では経済的でなかった鉱山の再開発

- 海底鉱物資源への応用:深海底の鉱物ノジュールからの金属回収

- 宇宙資源開発への活用:月や小惑星での資源採掘

- 炭素回収との組み合わせ:二酸化炭素を固定しながら金属を回収する技術

- 循環型経済モデルの中核技術:電子廃棄物から原材料までの完全循環システム

まとめ:持続可能な資源調達の鍵を握るバイオマイニング

クリティカルミネラルの需要が急増する中、バイオマイニングは環境負荷を低減しながら必要な資源を確保するための重要な技術として注目を集めています。微生物の力を借りることで、従来は採掘が難しかった低品位鉱石からの金属回収や、都市鉱山からの効率的なリサイクルが可能になります。

現在は課題も多いものの、研究開発の進展によって、バイオマイニングは2030年までに鉱業界に革命をもたらす可能性を秘めています。日本においても、資源セキュリティの観点から、この技術への投資と研究開発の加速が期待されます。

地球環境と資源確保の両立を目指す上で、バイオマイニングは持続可能な未来への重要な一歩となるでしょう。微生物という小さな生命体が、資源問題という大きな課題の解決に貢献する—これこそが、バイオマイニングがもたらす革新的な価値なのです。

参考文献・引用元

- バイオマイニングのプロセス画像:マイナビニュース

- 宇宙でのバイオマイニング実験画像:sorae 宇宙へのポータルサイト

- バイオマイニングの環境影響に関するデータ:世界経済フォーラム

- バイオシグマ社の商業化事例:ENEOS

- 宇宙でのバイオマイニング実験結果:sorae

- 都市鉱山に関する情報:スマホ都市鉱山

- スマートマイニング市場予測:Straits Research

- バイオマイニング企業の動向:Lux Research

- 慶應義塾大学の研究:慶應義塾大学

コメント