はじめに:デジタル時代の新たな健康課題

「最近、すぐにイライラしてしまう」

「集中力が続かない気がする」

「頭の中がいつもモヤモヤして、スッキリしない」

「夜ベッドに入ってもなかなか眠れない」

こんな症状に心当たりはありませんか?

これらはすべて、私たちの脳が疲れ果てている「脳過労」の症状かもしれません。2025年の現在、スマートフォンやタブレット、パソコンなどのデジタル機器は私たちの生活に深く浸透し、切り離せないものとなっています。しかし、それと同時に「脳過労」という新たな健康課題が浮上しています。

立命館大学OIC総合研究機構の枝川義邦教授によると、スマートフォンの過剰使用による「脳過労」は、単なる疲労感にとどまらず、認知機能や感情コントロールにも影響を与えるとのこと。特に前頭葉への負担が大きく、判断力や記憶力の低下をもたらす可能性があります。

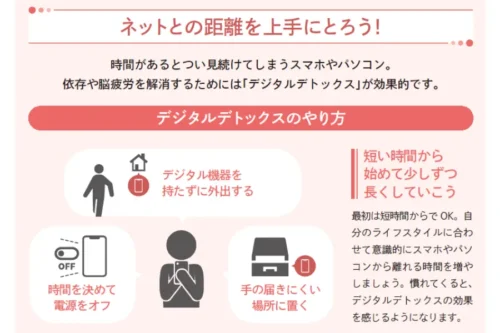

この記事では、最新の研究に基づいた「デジタルデトックス」の方法と効果について詳しく解説します。デジタル機器と適切な距離を取りながら、脳の健康を維持するための具体的な方法をお伝えします。

目次

- 脳過労とは?現代人が直面する新たな健康リスク

- デジタルデトックスの科学的根拠と効果

- 脳のメカニズムから理解するデジタル機器の影響

- デジタルデトックスの効果的な実践方法(難易度別)

- 2025年最新トレンド:マインドフルなデジタル習慣の構築

- 子どもの脳を守るための対策

- まとめ:持続可能なデジタルライフへの道

1. 脳過労とは?現代人が直面する新たな健康リスク

脳過労とは、脳が休む間もなく情報処理を続けることで起こる疲労状態を指します。デジタルデバイスの普及により、私たちは起きている間ずっと膨大な情報に触れ続けるようになりました。

総務省の調査によると、日本人の1日あたりのスマートフォン利用時間は平均4.5時間を超え、2023年から2025年にかけて約30分増加しています。特にZ世代(1995年以降生まれ)では平均6時間を超える結果となりました。

脳過労の主な症状

脳過労の症状は多岐にわたりますが、主なものとして以下が挙げられます:

- 集中力低下:一つのことに集中できなくなる

- 記憶力の減退:名前や約束を忘れるなど

- 感情コントロールの困難:ささいなことでイライラする

- 決断力の低下:簡単な選択にも時間がかかる

- 創造性の喪失:新しいアイデアが浮かばない

- 睡眠障害:寝つきが悪い、浅い睡眠が続く

特に前頭葉は、意思決定や感情調整、計画立案などを担う「脳の司令塔」ですが、デジタル機器の過剰使用によって最も影響を受けやすい部位です。前頭葉の機能低下は、日常生活のあらゆる面に影響を及ぼす可能性があります。

なぜスマートフォンが脳に負担をかけるのか

スマートフォンが脳に負担をかける理由は複数あります:

- 絶え間ない情報流入:SNSやニュース、メールなど常に新しい情報が入ってくる

- マルチタスクの強制:通知やアラートによって注意が分散される

- ドーパミン依存:「いいね」やコメントなどの報酬系の刺激が脳の依存性を高める

- ブルーライトの影響:睡眠ホルモンのメラトニン分泌を抑制し、睡眠の質を下げる

- 絶え間ない姿勢維持:スマホを見続ける姿勢が身体的ストレスを増大させる

2. デジタルデトックスの科学的根拠と効果

デジタルデトックスとは、意識的にデジタル機器の使用を制限し、脳と心身に休息を与える取り組みです。最新の研究では、適切なデジタルデトックスが脳機能の回復に効果的であることが明らかになっています。

最新研究から見るデジタルデトックスの効果

2024年に発表されたカリフォルニア大学の研究では、1週間のデジタルデトックスプログラムに参加した被験者の70%に以下の改善が見られました:

- ストレスホルモン(コルチゾール)レベルの低下

- 睡眠の質の向上(特にREM睡眠の増加)

- 集中力テストのスコア平均20%向上

- 創造性テストのパフォーマンス向上

また、日本デジタルデトックス協会の調査によると、定期的なデジタルデトックスを実践している人は、そうでない人と比較して次のような傾向が見られました:

- 仕事の生産性が約15%向上

- 対人関係の満足度が向上

- ストレス関連の症状が減少

脳の回復プロセス

デジタルデトックスによる脳の回復は、驚くほど早く始まります:

- 24時間以内:ストレスホルモンレベルの低下が始まる

- 3日以内:集中力の向上が実感できる

- 1週間以内:創造性や問題解決能力の向上

- 2週間以内:睡眠の質の顕著な改善

ただし、研究者らは「デジタルデトックスは一時的なものではなく、持続的に取り組むことが重要」と強調しています。単発の「デトックス期間」だけでなく、日常的なデジタル習慣の見直しが必要だとのことです。

3. 脳のメカニズムから理解するデジタル機器の影響

脳の働きを理解することで、なぜデジタルデトックスが効果的なのかがより明確になります。

脳の適応メカニズム

脳は常に環境に適応しようとする特性を持っています。立命館大学の枝川義邦教授によると、脳は使われる機能のネットワークを強化し、使われない機能は弱めていくとのこと。

デジタル環境に長時間さらされると、脳は以下のような適応を行います:

- 短期的注意の強化:次々と切り替わる情報に対応するため

- 深い思考の減退:じっくり考える必要がない環境への適応

- 報酬系の変化:「いいね」などの小さな報酬への依存

特に影響を受けやすい脳の部位

- 前頭前皮質:判断や意思決定に関わる部位

- 海馬:記憶の形成と保持に関わる部位

- 扁桃体:感情処理に関わる部位

- 側坐核:報酬や快楽に関わる部位

これらの部位への過度な刺激や負担が、脳過労の主な原因となります。デジタルデトックスはこれらの脳部位に適切な休息を与え、本来の機能を取り戻すきっかけとなります。

4. デジタルデトックスの効果的な実践方法(難易度別)

デジタルデトックスは、いきなり完全にデジタル機器を断つ必要はありません。自分のライフスタイルや依存度に合わせて、段階的に取り組むことが効果的です。

初級編:日常生活に取り入れられる小さな変化

- 食事中はスマホを見ない:食事に集中することで味覚も敏感になり、食事の満足度も上がります

- 就寝前1時間はスマホを見ない:ブルーライトカットより効果的

- 朝起きてすぐにスマホを見ない習慣:朝の最初の1時間をスマホから離れて過ごす

- 通知設定の最適化:本当に必要な通知だけを残す

- 「ながらスマホ」をやめる:他の作業をしながらのスマホ使用を控える

中級編:週末や特定の時間を活用したデトックス

- デジタルフリーデー:週に1日、または半日をデジタル機器から離れて過ごす

- 特定の場所をデジタルフリーゾーンに:寝室やダイニングなど

- 時間ブロッキング:1日のうち特定の時間帯(例:9時~12時)をデジタルフリーに

- デジタルサンセット:日没後はスマホの使用を最小限に

上級編:長期的なデジタルデトックス実践

- 1週間のデジタルデトックスリトリート:可能なら自然の中で過ごす

- デジタルミニマリズム:本当に必要なデジタルツールだけを使用

- アナログホビーの再発見:読書、手芸、料理、ガーデニングなど

- 対面コミュニケーションの優先:オンラインではなく実際に人と会う機会を増やす

効果的なデジタルデトックスのためのツールとテクニック

- スクリーンタイム管理アプリ:使用時間を可視化し、制限を設ける

- グレースケールモード:スマホの画面をモノクロにして魅力を減らす

- フォレスト (Forest) などの集中支援アプリ:使わない時間を視覚化

- デジタルデトックスパートナー:友人や家族と一緒に取り組む

- アナログ時計とアラーム:スマホの代わりに使用

5. 2025年最新トレンド:マインドフルなデジタル習慣の構築

2025年のデジタルデトックストレンドは、完全な「断絶」ではなく、「意識的で健全な関係構築」に焦点が移っています。

マインドフルデジタル消費

最新のトレンドでは、デジタルコンテンツの「量」ではなく「質」に焦点を当てています。具体的な実践方法としては:

- 目的意識を持ったデジタル利用:「暇つぶし」ではなく、特定の目的を持つ

- デジタル消費の計画:1日の中で、いつ、どれくらいの時間、何の目的でデジタル機器を使うかを事前に決める

- 能動的消費:受動的にフィードを流すのではなく、自ら選んだコンテンツを意識的に消費

デジタルウェルネスアプリの進化

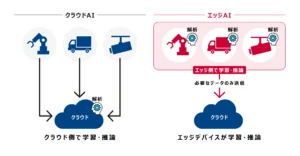

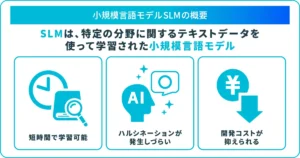

2025年には、皮肉にも「デジタル機器からの解放」をサポートするデジタルツールが進化しています:

- AIによる使用パターン分析:健全でない使用パターンを検出し警告

- コンテキスト認識制限:場所や時間帯に応じた自動制限

- メンタルヘルスモニタリング:デジタル使用とメンタルヘルスの関連を追跡

企業の取り組み

先進的な企業では、従業員のデジタルウェルビーイングを重視する動きが広がっています:

- デジタルフリータイム:週に数時間、デジタル機器から離れて仕事をする時間の導入

- メール/チャットの非同期文化:即時応答を期待しない文化の醸成

- ウェルネス休暇:デジタルデトックスを目的とした特別休暇の導入

6. 子どもの脳を守るための対策

子どもの脳は発達段階にあり、デジタル機器の影響をより強く受けます。2025年の最新研究では、子どものデジタル利用に関するガイドラインが更新されています。

年齢別のスクリーンタイムガイドライン(2025年最新)

- 2歳未満:基本的にスクリーンタイムなし(ビデオ通話を除く)

- 2〜5歳:1日1時間以内の質の高いコンテンツのみ

- 6〜12歳:1日2時間以内、保護者の監督のもと

- 13〜18歳:1日3時間以内、バランスの取れた活動を促進

家庭でのデジタルデトックス実践

- スクリーンフリーゾーン:寝室やダイニングなど、特定の場所でのデジタル機器使用を禁止

- 家族デジタルデトックスデー:週に1日、家族全員でデジタル機器から離れる日を設ける

- デジタルカーフュー:夜8時以降はデジタル機器を使わないなどのルール設定

- 代替活動の充実:読書、スポーツ、創作活動、家族での遊びなど

7. まとめ:持続可能なデジタルライフへの道

デジタルデトックスは、単なるトレンドではなく、脳の健康を守るための重要な取り組みです。完全にデジタル機器を排除することが目的ではなく、私たちがテクノロジーをコントロールし、意識的に活用できるようになることが真の目標です。

2025年の今、私たちは「ポストデジタル時代」の入り口に立っています。テクノロジーを受け入れながらも、人間本来の能力や感覚を大切にする方向へと社会は進化しています。

脳過労からの解放は、単にスマートフォンを手放す時間を作るだけではありません。自分の時間の使い方、人間関係の質、情報との向き合い方を見直す機会でもあります。

まずは小さな一歩から。今日から、食事中はスマホを脇に置く、就寝前1時間はデジタル機器を見ない、など実践できそうなことから始めてみてはいかがでしょうか。

脳に休息を与えることで、集中力や創造性が高まり、豊かな人間関係を育む余裕も生まれます。あなた自身のペースで、持続可能なデジタルライフを構築していきましょう。

参考文献・引用元

- 原因はスマートフォンの使い過ぎ!?「脳過労」を防ぐデジタルデトックス術

- スマホ脳疲労とは?スマホ依存チェックや治し方も解説 – 大正製薬

- デジタルデトックスは本当に効果的?最新の研究からわかっていること

- スマホで起こる脳の疲れ。「脳疲労」をデジタルデトックスで解消

画像引用元:

コメント