はじめに:静かに進行するニッチフレグランス革命

「香水砂漠」—長らく日本の香り文化を表す言葉でした。欧米諸国と比較して、日本では香水の使用率が極めて低く、香りの文化が根付いていないと言われてきました。しかし、今その状況が大きく変わりつつあります。特に注目すべきは、既製品の大量生産とは一線を画す「ニッチフレグランス」の台頭です。

ニッチフレグランスとは、大手ブランドの商業的な香水とは異なり、芸術性や個性を重視した少量生産の香水のこと。独創的な香りの表現や高品質な原料へのこだわり、そして香りのストーリー性が特徴です。この新しい香り文化が、徐々に日本市場に浸透し始めているのです。

IMARCグループの調査によれば、日本の香水市場規模は2024年に2,342.0百万ドルに達し、2025年から2033年にかけて5.90%の成長率(CAGR)を示すと予測されています。そして、その成長を牽引するのが、個性的で多様な表現を可能にするニッチフレグランスなのです。

本記事では、2025年2月にイタリア・ミラノで開催された世界最大級のニッチフレグランスの祭典「Esxence(エクサンス)2025」から読み解く最新トレンドと、日本市場における変化を詳しく解説します。香りという感覚的な体験が、どのように日本の文化に新たな風を吹き込んでいるのか、その最前線をお届けします。

2025年の4大ニッチフレグランストレンド

日本初のニッチフレグランス専門店「NOSE SHOP(ノーズショップ)」によると、2025年2月下旬にミラノで開催された「Esxence(エクサンス)2025」では、世界中から382ブランドが集結。この業界最大の祭典で注目された香りのトレンドは、以下の4つに集約されます。

1. Molten Amber(モルテン アンバー)

「溶けるような」という名前のとおり、従来の重厚なアンバー(琥珀)の香りではなく、よりソフトで軽やかな質感を持つアンバー調の香りが大きなトレンドとなっています。ウッディアンバーとも呼ばれる従来の重厚感のあるアンバーは、やや重たく強い印象でしたが、このモルテンアンバーは、より日常に取り入れやすい柔らかさが特徴です。

主な香料成分:アンバー、アンバーグリス、バニラ、トンカマメ、ミルラ、パイロジェン、ラブダナム、ベンゾイン、スティラックス、バルサムなど

2. Nostalgic Musk(ノスタルジック ムスク)

コロナ禍を経て、世界的に需要が高まったムスク(じゃ香)の香り。特に注目されているのは、どこか懐かしさを感じさせる柔らかいムスクの香りです。肌に馴染みやすく、かつ香りの持続性を高める特性から、様々な香水の構成要素としても活用が増えています。清潔感がありながらも温かみのある香りは、日本人の嗜好にもマッチしやすい特徴を持っています。

主な香料成分:アンブレットシード、ホワイトムスクアコード、ヘルヴェトライド、ウッディムスクアコード、カシュメランなど

3. Neo Gourmand(ネオ グルマン)

グルマン(美食)とは、食べ物の香りを表現した香水の系統を指します。従来のヨーロッパのお菓子をベースにした明快な甘さではなく、アジアの和菓子からインスピレーションを得た香りや、エキゾチックなフルーツ、さらには「抹茶」を使用した香りなど、新しいタイプのグルマンが登場しています。日本を含むアジアの食文化が香りの世界に新たな影響を与えている証と言えるでしょう。

主な香料成分:セサミ、ドライフルーツ、バスマティ米、パンダンリーフ、ナッツ、抹茶、ココナッツ、シリアル・ペイストリーアコード、ミルクアコードなど

4. In the Boscage(イン ザ ボスケージ)

「boscage(ボスケージ)」とは「森、木立ち」を意味します。コロナ禍を経てグリーン系の香りが人気を伸ばしたことをきっかけに、現在は森の”地面”を連想させるアーシー(土のような)な香りが注目を集めています。単なる森林の緑だけでなく、その土壌や湿り気、そして自然の複雑さを表現した香りへの関心が高まっているのです。ガーデニングや野菜に関連する香りも多く登場しており、自然回帰の傾向を反映しています。

主な香料成分:モス、ペトリコール(雨上がりの土の香り)、アーシーノート、ビーツ、マッシュルーム、緑の葉など

業界のプロが注目する香りのトピック

Esxence 2025で提示された4大トレンドに加え、調香師・香水ジャーナリストの稲葉智夫氏とNOSE SHOP代表の中森友喜氏が注目するトピックも見逃せません。

稲葉智夫氏注目のトピック:

- トロピカルフルーツの香り

- パインウッドの活用

- チェリー(特にシャンパンとの掛け合わせ)

- ティー×レザーの組み合わせ

中森友喜氏注目のトピック:

- アジアブランドの台頭(特に韓国、中東ブランド)

- 「香り」「ビジュアル」「ストーリー」に加え「空間」への投資が成長のカギに

近年、特にアジアからのニッチブランドが国際的な舞台で存在感を増しており、日本のブランドにとっても大きなチャンスが生まれています。

日本の香水市場:砂漠に花が咲き始めた

「香水砂漠」という言葉で表現されてきた日本の香水市場ですが、徐々に変化の兆しが見えています。NOSE SHOPが2025年2月に実施した最新調査によると、日本における香水の日常的な使用率は24.53%。まだ欧米に比べれば低いものの、特筆すべきは「20代女性」の約50%が日常的に香水を使用していると回答している点です。

富士経済グループの調査によれば、2023年の国内香水市場は前年比12.6%増の500億円規模に達し、2024年も9.4%増の547億円と成長が期待されています。この成長を支えているのが、コロナ禍をきっかけに香水へ興味を持ち始めた新たなファン層、特にZ世代の若者たちです。

NOSE SHOP代表の中森友喜氏は「特定の世代から派生して、今後香水を身につける習慣や文化が、日本でも当たり前になる未来が期待できる」と語ります。かつての「無香・消臭」の文化や「強い柔軟剤」の文化から、より多様で個性的な香りを楽しむ文化へと移行しつつあるのです。

Z世代が牽引する新しい香り文化

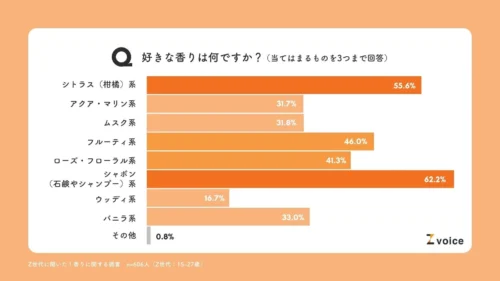

Z世代向けの企画・マーケティングを行う「僕と私と株式会社」の調査によると、Z世代の43.2%が香水を使用しており、さらに注目すべきは58.8%が2つ以上の香水を所持していることです。最も多いのは2〜3個持っているという回答(42.0%)で、複数の香水を使い分けることがZ世代の間ではスタンダードになっています。

Z世代に人気の香りは、シャボン(石鹸やシャンプー)系が圧倒的で62.2%、次いでシトラス系(55.6%)、フルーティ系(46.0%)と続きます。また、好まれるブランドとしては、Dior、CHANEL、SHIRO、JILL STUARTなどが上位にランクインしています。

彼らが香水を使い始めたきっかけとして最も多かったのは「周りで使う人が増えたから」という回答。次いで「SNSで流行っていたから(23.3%)」「店頭で見て(24.4%)」と続きます。Z世代の香水選びには、SNSの影響が大きいことが明らかです。

使用シーンについては、「ショッピングや外食、カジュアルな外出」が最も多く47.4%、次に「毎日の出勤時、仕事に行くとき(35.5%)」となっており、特にプライベートな場面での使用が好まれています。

ニッチフレグランスの選び方と楽しみ方

ニッチフレグランスは、その個性的な香りとストーリー性が魅力ですが、初心者にとっては選び方に迷うことも多いでしょう。ここでは、ニッチフレグランスを選ぶ際のポイントと楽しみ方をご紹介します。

1. 香りの構成を理解する

香水の香りは時間の経過とともに変化します。この変化は「ノート」と呼ばれ、大きく3つに分けられます。

- トップノート:最初に感じる香り(約15分〜2時間)

- ミドルノート:中盤に感じる香り(約2時間〜5時間)

- ラストノート:最後に残る香り(約5時間〜)

それぞれのノートがバランス良く構成されている香水を選ぶことで、一日中楽しめる香りに出会えます。

2. 自分の好みを知る

香水の系統(香調)は大きく分けると以下のようになります:

- フローラル:花の香り(ローズ、ジャスミンなど)

- シトラス:柑橘系の爽やかな香り

- グリーン:新緑や草の香り

- ウッディ:木の香り

- オリエンタル:甘く官能的な香り

- フゼア:シダの葉を思わせる男性的な香り

- グルマン:食べ物を思わせる甘い香り

まずは自分が好きな香りの系統を知ることから始めると良いでしょう。

3. 使用シーンを考える

香水の濃度(パルファム、オードパルファム、オードトワレなど)や香りの強さは、使用するシーンに合わせて選ぶことが大切です。プライベートでは個性的な香りを、オフィスではより控えめな香りを、といった使い分けも楽しみ方の一つです。

4. 小さなサイズから試す

ニッチフレグランスは一般的に価格が高めですが、多くのブランドが小さなサイズのボトルやディスカバリーセットを提供しています。NOSE SHOPの「香水ガチャ®︎」のような楽しい企画も、新しい香りとの出会いの機会となります。

5. 香りのレイヤリング

複数の香水を重ね付けする「レイヤリング」は、Z世代を中心に人気の楽しみ方です。自分だけの香りを創造することができ、さらに個性を表現することができます。

日本の香水市場の未来展望

IMARCグループの予測では、日本の香水市場は2033年までに3,908.6百万米ドルに達すると見込まれています。その成長を牽引するのは、間違いなくニッチフレグランスの広がりとZ世代を中心とした新しいユーザー層の拡大でしょう。

調香師の稲葉智夫氏は、香りの文化における今後の展望をこう語っています:

「90年代、自然派に導かれた「無香・消臭」文化の流れがありましたが、それに対抗するように香りの強い柔軟剤文化が広がった時期もありました。現在はその柔軟剤文化の終焉が見えつつあります。シャネルの言葉に『香水を使わない女性に未来はない』というものがありますが、フランス語の原意では『香水の使い方が下手な女性に未来はない』とも取れます。バランスの取れた香りの取り入れ方を社会に提言し、香りを”使いこなす時代”を築くことが、私たちフレグランス業界の次なる使命だと考えます。」

NOSE SHOPを始めとするニッチフレグランス専門店の台頭、特に20代女性を中心とした若年層の興味の高まり、そして国内外のニッチブランドの増加など、日本の香水市場には明るい兆しが見えています。かつての「香水砂漠」は、今や多様な香りの花が咲き始める「香りの花園」へと変わりつつあるのです。

まとめ:個性の時代に香りで自分を表現する

香りは記憶と深く結びつき、私たちの感情や印象に大きな影響を与えます。Z世代の調査でも、約半数が「香りによって思い出す記憶がある」と回答しているように、香りは単なる嗜好品を超えた文化的な意味を持っています。

近年のニッチフレグランスの台頭は、画一的な価値観から多様性を重視する社会変化の一側面とも言えるでしょう。自分らしさを大切にし、個性を表現する手段として、香りを取り入れる人が増えています。

2025年の香りのトレンドを知り、自分自身の好みや個性に合った香りを見つけることは、新たな自己表現の可能性を広げることにつながります。かつての「香水砂漠」と呼ばれた日本でも、今や多様な香りの文化が花開きつつあるのです。

あなたも、この香りの革命に参加してみませんか?個性を表現する新たな手段として、ニッチフレグランスの世界を探索してみてください。きっと、あなただけの特別な香りとの出会いが待っているはずです。

コメント