こんにちは!下関スマートホーム&IoTライフブログにようこそ!🏠✨

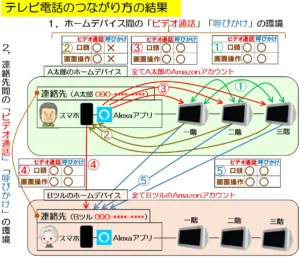

皆さんは、スマートホームデバイスを複数導入していますか?私の家では、これまでのブログでご紹介してきたようにAmazon Echo Show 5やSwitchBotのシーリングライト、カーテン、スマートロックなど、様々なデバイスを使っています。

しかし、複数のスマートデバイスを持っているだけでは、本当の意味でのスマートホームとは言えません。それらを連携させ、生活シーンに合わせた最適な自動化を実現してこそ、スマートホームの真価が発揮されるのです。

今日は、私の実践経験をもとに、複数のスマートホームデバイスを連携させるポイントと、生活シーンごとの自動化設定について詳しくご紹介します。実際の設定画面も交えながら、下関市の気候や生活スタイルに合わせたカスタマイズ例もお伝えしますよ!

スマートホームデバイス連携の重要性と基本コンセプト

スマートホームデバイスを単体で使うだけでも便利ですが、複数のデバイスを連携させることで、その便利さは指数関数的に向上します。例えば:

- 朝起きるとき:アラームと同時にカーテンが自動で開き、照明が徐々に明るくなり、コーヒーメーカーが作動する

- 外出するとき:一度のコマンドですべての照明がオフになり、エアコンが節電モードになり、ドアが自動でロックされる

- 帰宅したとき:スマートロックで解錠すると同時に、明かりがつき、エアコンが快適な温度に設定される

これらの連携を実現するためには、以下の基本コンセプトを理解しておくことが重要です。

1. プラットフォームの選択

スマートホームデバイスを連携させるためには、中心となるプラットフォームが必要です。代表的なものには:

- Amazon Alexa – Echo Showなどのデバイスを中心に構築

- Google Home – Google Nest製品を中心に構築

- Apple HomeKit – iPhoneやiPadを中心に構築

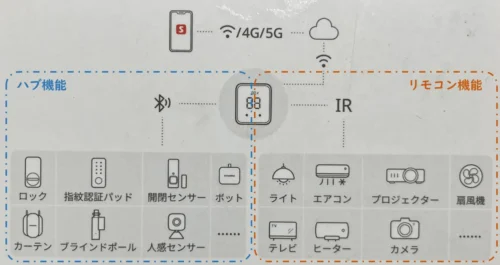

- SwitchBot – Hub 2を中心に構築

我が家では、Amazon Echo Show 5をメインコントローラーとして、SwitchBot Hub 2を補助的なハブとして使用しています。Echo Show 5はディスプレイ付きで情報確認もしやすく、SwitchBot製品との連携も比較的スムーズなのが理由です。

2. 連携方法の種類

スマートホームデバイス間の連携方法は主に3種類あります:

①直接連携

同一メーカーの製品間や、公式に対応しているメーカー間での連携です。セットアップが簡単で安定性も高いのが特徴です。例えば、SwitchBotのカーテンとHub 2は直接連携できます。

②ハブ経由の連携

スマートホームハブを介して異なるメーカーの製品を連携させる方法です。例えば、SwitchBot Hub 2を介して、SwitchBotのデバイスをAmazon Alexaで操作できるようになります。

③クラウド連携

それぞれのデバイスがクラウドサーバーを介して連携する方法です。IFTTT(If This Then That)などのサービスを使用することで、メーカーを超えた連携が可能になります。

私の場合、基本的にはAmazon AlexaとSwitchBot Hub 2を中心に据えた構成にしています。この組み合わせで、ほとんどのスマートホーム機能が実現できています。

Echo ShowとSwitchBot製品の連携設定手順

ここでは、私が実際に行っているAmazon Echo ShowとSwitchBot製品の連携設定手順をご紹介します。この連携が成功すれば、音声コマンドによるSwitchBotデバイスの操作が可能になります。

Step 1: SwitchBotアプリでのセットアップ

- SwitchBotアプリを開き、アカウントにログインします

- 各デバイス(カーテン、シーリングライトなど)を事前にセットアップしておきます

- Hub 2を追加し、Wi-Fiネットワークに接続します

- 「プロフィール」タブから「クラウドサービス」を選択します

- 「Amazon Alexa」をタップして連携を開始します

Step 2: Alexaアプリでの設定

- Alexaアプリを開き、左下のメニューから「デバイス」を選択します

- 「+」アイコンをタップし、「デバイスを追加」を選びます

- 「その他のデバイス」から「SwitchBot」を選びます

- SwitchBotアカウントでログインし、連携を許可します

- 連携が完了すると、AlexaアプリにSwitchBotデバイスが表示されます

これで基本的な連携は完了です。「アレクサ、カーテンを開けて」や「アレクサ、リビングの電気をつけて」などの音声コマンドが使えるようになります。

🔧 実践ポイント:SwitchBot Hub 2とEcho Showの位置関係も重要です。私の場合、リビングの中央のテーブル上にEcho Show 5を、部屋の角にHub 2を設置しています。これにより、どの部屋からの音声コマンドもしっかり拾えるようになっています。

シーン設定で生活を便利に:実際の設定例

スマートホームデバイスを連携させる最大のメリットは、「シーン」と呼ばれる一連の動作をまとめて実行できることです。私が実際に設定している生活シーン別の自動化設定をご紹介します。

1. 朝の目覚めシーン「モーニングスタート」

毎朝6:30に自動実行されるように設定しています:

- SwitchBotカーテンが自動で開き、朝日を取り込む

- シーリングライトが30%の明るさでやさわらかい色合いで点灯

- Echo Showでニュースと天気予報が自動再生される

- 冬場(11月〜3月)はスマートプラグに接続した電気ストーブが自動で15分間点灯

設定手順:

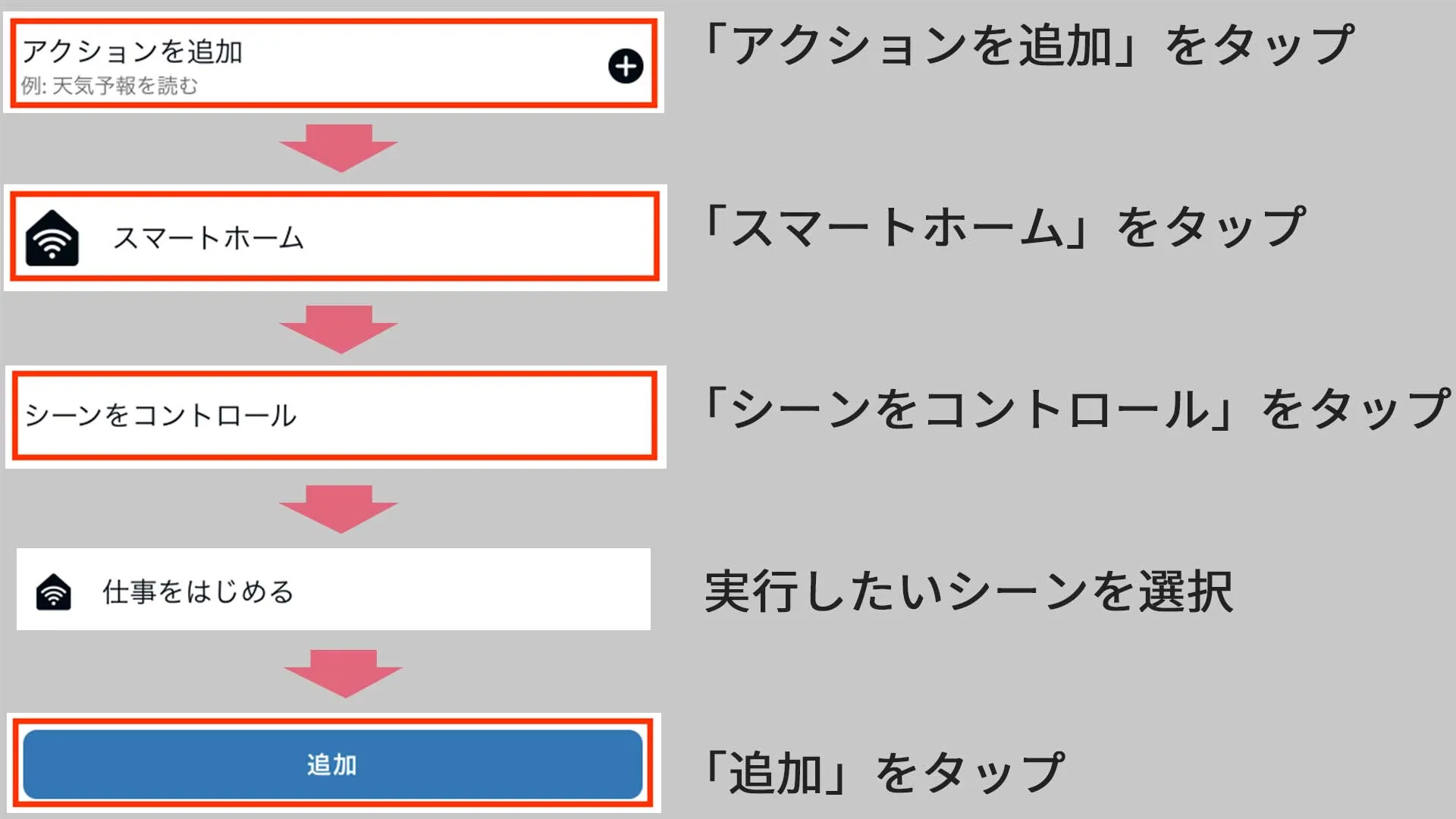

- SwitchBotアプリを開き、右上の「+」マークをタップして「シーンを追加」を選択

- シーン名を「モーニングスタート」と入力

- 「アクションを追加」で各デバイスの動作を設定

- 「詳細設定」で実行時間を設定(平日の6:30に設定)

- 設定を保存

🌊 下関市ならではのポイント:下関市は瀬戸内海と日本海の両方に面していて、朝は比較的穏やかな日が多いです。特に春先と秋は朝日が美しい時期なので、カーテンの開く時間を季節ごとに微調整しています。夏場は早めに日差しを取り入れ、冬場は少し遅めに設定しています。

2. 外出時シーン「おでかけモード」

外出時に一度のタップまたは音声コマンドで実行:

- すべての照明が消灯

- エアコンが節電モードに切り替わる

- スマートロックが施錠される

- セキュリティカメラが監視モードになる

設定手順:

- SwitchBotアプリでシーン「おでかけモード」を作成

- Alexaアプリでもルーティン「おでかけモード」を作成し、「アレクサ、おでかけモード」で起動できるよう設定

- SwitchBotシーンとAlexaルーティンを連携

この設定により、「アレクサ、おでかけモード」と言うだけで、すべての準備が整います。また、スマホのSwitchBotウィジェットからもワンタップで実行できるので非常に便利です。

💡 実践ポイント:下関は風が強い日も多いので、外出時にはカーテンをしっかり閉めるよう設定に組み込んでいます。特に台風シーズンには重要です。

3. 帰宅時シーン「おかえりなさい」

スマートロックの解錠をトリガーに自動実行:

- 玄関の照明が点灯

- リビングの照明が50%の明るさで点灯

- エアコンが季節に応じた快適温度に設定される

- Echo Showで「おかえりなさい」と挨拶

設定手順:

- SwitchBotアプリでオートメーション設定を開く

- トリガーとして「スマートロックが解錠された時」を選択

- 実行するアクションとして上記の内容を設定

- 設定を保存

この設定のおかげで、仕事で疲れて帰宅した際も、手間なく快適な環境が整っています。特に荷物が多い日には助かっています。

🏙️ 下関市ならではのポイント:下関市は年間を通して湿度が高く、特に夏場は蒸し暑いです。そのため、帰宅シーンでは季節によってエアコンの設定温度とモードを変えています(夏:25度除湿モード、冬:20度暖房モード)。

4. 就寝時シーン「おやすみなさい」

平日22:30、休日23:00に実行または音声で起動:

- リビングの照明が徐々に暗くなり、最終的に消灯

- 寝室の照明が20%の暖色で点灯し、30分後に消灯

- すべてのドアが施錠されたかチェック

- エアコンが睡眠モードに切り替わる

- カーテンが閉まる

設定手順:

- SwitchBotアプリでシーン「おやすみなさい」を作成

- 時間指定の自動実行と音声コマンドの両方で起動できるよう設定

- Alexaアプリでも対応するルーティンを設定

🌙 実践ポイント:寝室の照明は徐々に暗くなるように設定しています。これにより、体内時計が自然に睡眠モードに入りやすくなります。

5. 映画鑑賞シーン「シアターモード」

テレビをオンにすると自動実行またはコマンドで起動:

- リビングの照明が20%の明るさに暗くなる

- カーテンが閉まる

- スマートスピーカーの音量が最適レベルに調整される

設定手順:

- SwitchBotアプリでシーン「シアターモード」を作成

- IRコントロールの「テレビON」をトリガーとして設定

- 上記アクションを実行するよう設定

この設定により、テレビをつけるだけで自動的に映画館のような雰囲気に変わります。友人を招いたホームパーティーでも好評です。

6. 在宅ワークシーン「ワークモード」

平日9:00に自動実行または音声で起動:

- 書斎の照明が100%の明るさで点灯

- カーテンが80%開く(画面への映り込み防止のため)

- パソコン接続のスマートプラグがオンになる

- Echo Showが今日のスケジュールを読み上げる

ワークモードの設定は、2020年に地元下関に戻ってフリーランスとして働き始めてから特に重宝しています。朝の作業開始がスムーズになり、生産性向上に一役買っています。

連携時のトラブルシューティングとコツ

スマートホームデバイスの連携には、時に予期せぬトラブルが発生することがあります。私が実際に経験したトラブルと、その解決法をご紹介します。

よくあるトラブルと解決策

1. デバイスが認識されない

原因: Wi-Fi接続の問題、アプリの不具合など

解決策:

- デバイスを再起動する

- Wi-Fiルーターを再起動する

- アプリを最新バージョンにアップデートする

- デバイスを再登録する

実体験: SwitchBot Hub 2とAlexaの連携が突然切れたことがありました。Hub 2の再起動とAlexaアプリでのデバイス再検出で解決しました。

2. 音声コマンドが認識されない

原因: 発音の問題、環境ノイズ、デバイス名の複雑さなど

解決策:

- デバイスにシンプルな名前をつける

- デバイスグループを作成する

- 音声スピーカーの位置を調整する

実践ポイント: デバイス名は「リビング照明」「寝室照明」など、シンプルで発音しやすいものを選びましょう。また、「1番照明」「2番照明」のような数字を含む名前は音声認識で混乱することがあります。

3. 自動化が予定通り実行されない

原因: 時刻設定の問題、条件設定の矛盾、デバイスの電池切れなど

解決策:

- 各デバイスの時刻同期を確認する

- 自動化の条件設定を見直す

- デバイスの電池残量を確認する

- アプリの省電力設定を確認する

実体験: カーテンの自動開閉が突然動作しなくなったことがありましたが、SwitchBotカーテンの電池切れが原因でした。定期的な電池チェックの重要性を痛感しました。

4. ネットワーク接続の不安定さ

原因: Wi-Fi電波の干渉、ルーターの位置、デバイス数の多さなど

解決策:

- Wi-Fiルーターの位置を最適化する

- メッシュWi-Fiシステムの導入を検討する

- チャンネル設定を変更する

- デバイスをハブに近づける

下関市ならではのポイント: 下関市は海に面しているため、海側の部屋ではWi-Fi電波が弱くなることがあります。我が家では、中央にメッシュWi-Fiを設置し、安定した接続を確保しています。

連携設定時のコツ

- 一度に多くのデバイスを追加しない: 一度に2〜3台ずつ追加し、それぞれの動作を確認してから次に進みましょう。

- バックアップを作成する: 複雑な設定を行う前に、現在の設定をメモまたはスクリーンショットで保存しておきます。

- 定期的な更新チェック: アプリやファームウェアの更新を定期的にチェックし、最新の状態を保ちましょう。

- テスト時間を設ける: 新しい自動化設定を作成したら、実際に使う前にテスト期間を設けましょう。

- 障害対策を考える: ネットワークダウン時や停電時の代替手段を考えておきましょう。例えば、手動操作も可能なデバイスを選ぶなど。

拡張性を考慮したデバイス選択のポイント

スマートホームは一度に全てを構築するものではなく、徐々に拡張していくものです。将来の拡張性を見据えたデバイス選択のポイントをご紹介します。

1. 共通規格に対応したデバイスを選ぶ

最近注目されている「Matter」などの共通規格に対応したデバイスを選ぶと、将来的な互換性が高まります。SwitchBot Hub 2はMatter対応を予定しており、将来的な拡張性に期待できます。

2. API公開のあるデバイスを優先する

APIを公開しているメーカーのデバイスは、サードパーティのサービスとの連携が容易です。将来的なカスタマイズの可能性が広がります。

3. バッテリー駆動と電源駆動のバランス

バッテリー駆動デバイスは設置が簡単ですが、充電や電池交換が必要です。一方、電源駆動デバイスは安定して動作しますが、設置場所が限られます。両者のバランスを考えましょう。

実体験: 私はSwitchBotカーテンをソーラーパネル付きで使用していますが、下関の日当たりが良い南向きの窓では充電問題がほとんどありません。一方、北向きの窓ではバッテリー消費が早いので、USB給電に切り替えました。

4. ハブの選択は慎重に

スマートホームの中心となるハブやスピーカーは、最も重要な選択です。将来的な拡張性や対応デバイスの多さを考慮して選びましょう。

私の選択基準:

- 対応デバイスの多さ

- 音声アシスタントの使いやすさ

- ディスプレイの有無

- ソフトウェア更新の頻度

- 価格とコストパフォーマンス

この基準で選んだ結果、Amazon Echo Show 5とSwitchBot Hub 2の組み合わせに落ち着きました。

下関市の気候に合わせたスマートホーム設定

下関市は、日本海と瀬戸内海の両方に面する特殊な気候を持つ地域です。年間を通して湿度が高く、夏は蒸し暑く、冬は比較的温暖ながらも北風が強い日があります。この地域特性に合わせたスマートホーム設定をご紹介します。

1. 湿度対策

下関市は年間を通して湿度が高いため、室内の湿度管理が重要です。SwitchBotの温湿度計とスマート家電連携で、以下のようなセットアップが可能です。

- 湿度が70%を超えたら自動的に除湿機をオンにする

- 冬場は加湿器と連携し、乾燥しすぎないよう調整する

2. 風対策

下関市は「関門海峡」に面しており、特に冬場は強い北風が吹く日があります。そのための設定として:

- 強風警報が出た際に自動的にすべてのカーテンを閉める

- 風が強い日には、窓側のカーテンを自動的に閉めて断熱効果を高める

3. 季節ごとの太陽光活用

下関市は比較的日照時間が長い地域です。この特性を活かした設定として:

- 夏場(6〜8月):午前中は東側のカーテンを閉め、西日が強くなる15時以降は西側のカーテンを自動で閉める

- 冬場(12〜2月):日中は太陽光を取り入れるために南向きの窓のカーテンを開け、日没とともに自動で閉める

実践ポイント: 私の家では、季節ごとに「夏モード」「冬モード」などのシーンを作成し、カーテンやエアコンの自動制御を季節に合わせて切り替えています。これにより、光熱費の削減にも一役買っています。

まとめ:スマートホーム連携の未来に向けて

スマートホームデバイスの連携は、単なる便利さだけでなく、エネルギー効率の向上や生活の質の改善にもつながります。今回ご紹介した連携方法やシーン設定は、あくまでも私個人の実践例です。皆さんのライフスタイルや住環境に合わせて、最適なカスタマイズを行ってください。

今後の展望

スマートホーム技術は日々進化しています。特に注目すべき点として:

- Matter規格の普及: デバイス間の互換性が向上し、メーカーを超えた連携がさらに容易になる

- AIの活用: 使用パターンを学習し、より賢い自動化が実現される

- エネルギー管理の高度化: 太陽光発電や蓄電池との連携により、よりエコなスマートホームが実現

- 健康管理との連携: 睡眠データや活動量と連動したスマートホーム制御の実現

下関市でのスマートホーム生活は、まだまだ発展途上です。地域特性を活かしながら、より快適でエコな暮らしを実現していきたいと思います。

次回予告

次回は「下関スマートライフの未来:IoT技術がもたらす地域社会の変革」と題して、IoT技術が地域に与える影響や、地元下関での未来像について考察します。下関市ならではの視点でスマートホームの可能性を探っていきますので、お楽しみに!

皆さんも、ぜひ自分だけのスマートホーム連携を試してみてください。分からないことがあれば、コメント欄でお気軽に質問してくださいね。🏡✨

参考画像・情報

コメント