こんにちは、皆さん!今回は子供たちと一緒に楽しめるスマートホームの世界をご紹介します。我が家でも最近、子供が「アレクサ、おはよう!」と声をかけながら一日を始めるようになり、IoTの存在が日常に溶け込んでいるのを実感しています。テクノロジーが進化する中で、子供たちにもわかりやすく伝えることが大切ですよね。今日は家族みんなで楽しめるIoTの基礎知識と実践的な活用方法をお届けします!✨

🌟 子供にも分かるIoTってなに?

IoTの基本を子供にどう説明する?

「IoT」という言葉を聞くと、大人でも少し難しく感じることがありますよね。では、子供たちにはどう説明すればいいのでしょうか?

私は先日、小学校3年生の甥っ子に次のように説明してみました。

「IoTってね、『モノのインターネット』っていう意味なんだ。インターネットってYouTubeを見たりゲームをするだけじゃなくて、お家の電気やエアコン、カーテンなんかにもつながっているんだよ。だからスマホやお話しするスピーカーで操作できるんだ!」

すると、「へぇ〜!モノもインターネットにつながるの?スゴイ!」と目を輝かせていました。

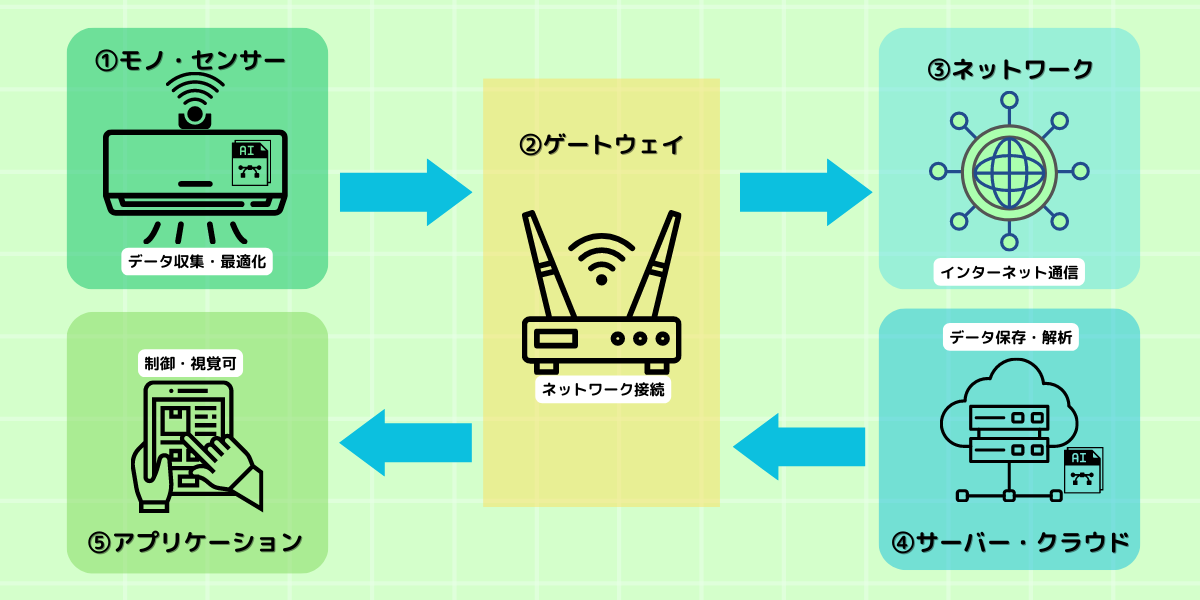

IoTは「Internet of Things(インターネット・オブ・シングス)」の頭文字をとった略語です。簡単に言えば、様々な「モノ」がインターネットにつながり、スマートフォンやスマートスピーカーからコントロールできる仕組みのことです。

子供向けIoT説明の3つのポイント

子供たちにIoTを説明するときは、次の3つのポイントを意識すると理解しやすくなります:

- 身近な例で説明する 🏠

「スマホでエアコンをつけると、学校から帰ってきたときにお部屋が涼しい(暖かい)よね」という具体例が分かりやすいです。 - 体験させる 👐

「アレクサ、お天気を教えて」と実際に話しかけて、反応を見せると楽しく理解できます。 - 遊び感覚で学ばせる 🎮

「今からこのボタンを押すと、リビングのライトが青くなるよ!やってみる?」といった参加型の体験が効果的です。

我が家では、初めてEcho Show 5を導入したとき、子供たちに「これは家族の新しいお友達だよ」と紹介しました。最初は恥ずかしがっていた娘も、今では毎朝「アレクサ、おはよう」と挨拶するのが習慣になっています。

📱 家族みんなで使えるスマートホーム入門デバイス

私たち家族が実際に使っているスマートホームデバイスと、子供との関わり方をご紹介します。特に以下のデバイスは子供も簡単に使えるようになりましたよ!

Amazon Echo Show 5:家族のハブとして

Echo Show 5は我が家のスマートホームの中心です。子供にも使いやすい理由はいくつかあります:

- 声だけで操作できる: ボタンの操作や文字入力がまだ難しい小さな子どもでも、声で操作できるのがポイントです。

- 子供向けモードがある: Amazon Kids機能を使えば、年齢に合ったコンテンツだけを表示してくれます。

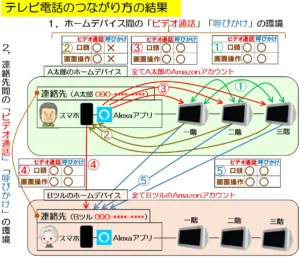

- 家族コミュニケーションツール: 「アレクサ、〇〇の部屋に『ごはんだよ〜』って伝えて」のように、家の中の別の場所にいる家族に話しかけられます。

子供と一緒に楽しむEcho Show 5の使い方

- 朝の準備を楽しく:

「アレクサ、おはようのあいさつをして」と言うと、元気な挨拶で1日をスタートできます。我が家の6歳の娘は、自分で「アレクサ、〇分のアラームをセットして」と言えるようになり、時間の概念も少しずつ身についてきました。 - 学習のサポート:

「アレクサ、九九の七の段は?」「アレクサ、りんごって英語で何て言うの?」など、子供の素朴な質問に答えてくれます。わからない宿題があるときも即座に助けてくれるので、子供の知的好奇心を刺激します。 - おうち時間の充実:

「アレクサ、子供向けの音楽をかけて」と言えば、子供向けのプレイリストを再生してくれます。雨の日の室内遊びにぴったりです。 - 就寝前のルーティン:

「アレクサ、おやすみルーティンをスタート」と言うと、就寝時間になったことを伝え、穏やかな音楽を流し、子供の部屋の照明を暗くするようにプログラムしています。

実際に、先日5歳の息子が「アレクサ、明日の天気は?」と尋ねて「雨だよ」と教えてもらい、自分で「じゃあ傘持っていかなきゃ!」と準備していたのを見て、子供の自主性も育まれるなと感心しました。

SwitchBotカーテン:光で健やかな目覚め

SwitchBotカーテン(第3世代)は、設定した時間に自動でカーテンを開けてくれるデバイスです。子供部屋に取り付けると、自然な朝日で優しく起こしてくれます。

子供の生活リズム改善に役立つ設定法

- 朝の目覚めをサポート:

平日は7:00に自動でカーテンが開き、休日は8:00に設定するなど、生活リズムに合わせた設定ができます。わが家の中学生の息子は、「カーテンが開くと自然と目が覚める」と喜んでいます。 - 眠りやすい環境づくり:

夜は20:00に自動でカーテンを閉めるように設定。「もうカーテンが閉まったから、そろそろ寝る準備をしようね」というサインになります。 - 昼寝タイムの工夫:

幼い子供の昼寝の時間には、「アレクサ、お昼寝モードをオン」と言うと、カーテンが閉まり、室内が暗くなるよう設定しています。

SwitchBotシーリングライト:学習環境の整備

照明は子供の学習環境に大きく影響します。SwitchBotのシーリングライトは、用途に合わせて明るさや色温度を変えられ、子供の学習効率アップにも役立っています。

勉強や読書に最適な光の設定

- 勉強モード:

青白い光(5000K程度)で集中力アップ。「今から宿題の時間だよ」と言って、照明を変えると子供も切り替えがしやすくなります。 - 読書モード:

やや暖かい光(4000K程度)で、目に優しく長時間の読書も快適に。 - 就寝準備モード:

オレンジがかった暖色(3000K以下)で、メラトニンの分泌を促し、安眠をサポート。

我が家では、「アレクサ、勉強モードにして」というと、自動的に適切な明るさと色温度に設定されるようにルーティンを組んでいます。子供たちも「勉強モードだと、集中できる!」と言って気に入っています。

SwitchBotスマートロック:安心・安全の確保

小学生以上のお子さんがいる家庭では、SwitchBotのスマートロックと指紋認証パッドの組み合わせがおすすめです。

子供の安全を守る設定と活用法

- カギいらずの帰宅:

子供が鍵を忘れたり、なくしたりする心配がなくなります。指紋で簡単に解錠できるので、小学校中学年くらいから一人で留守番させる場合にも安心です。 - 入退室の確認:

子供が帰宅したタイミングをスマホに通知してくれるので、保護者が仕事中でも安心。 - 緊急時の対応:

遠隔で解錠できるので、子供が鍵を閉め出してしまった場合でも対応可能。

小学4年生の甥っ子の家では、「指でピッとするだけでドアが開くから、鍵を持ち歩かなくていいんだ!」と喜んでいるそうです。また、親御さんも「子供が無事に帰宅したことがすぐにわかるので安心」と話していました。

🎮 子供と一緒に楽しむIoT活用アイデア

ここでは、単なる便利さだけでなく、「家族で一緒に楽しむ」という視点でのIoT活用法をご紹介します。

家族ゲーム:IoTを使った宝探し

我が家で大人気なのが、IoTデバイスを使った「宝探し」ゲームです。こんな風に遊んでいます:

- 部屋のどこかに宝物(おやつなど)を隠す

- 子供が部屋に入ると、人感センサーでSwitchBot LEDライトが光る

- 「暖かい」「冷たい」のヒントとして、近づくほど光の色が赤くなるよう設定

- 子供たちがライトの色を頼りに宝物を探す

このゲームは、IoTの基本(センサーと反応)を遊びながら学べる良い機会になっています。子供たちからは「もう一回やりたい!」とリクエストが絶えません。

親子で楽しむスマートホーム設定タイム

月に一度、「スマートホーム設定タイム」という家族の時間を設けています。子供たちと一緒にこんなことをしています:

- 新しいルーティンの作成:

「学校から帰ってきたときに、どんな音楽が聞きたい?」「お風呂の準備ができたら、どんな声でお知らせがあるといい?」など、子供のアイデアを取り入れたルーティンを作成。 - シーン設定の工夫:

「映画鑑賞モード」「お誕生会モード」など、特別な日に使うシーンを子供と一緒に考えて設定します。 - 季節のイベント設定:

クリスマスシーズンには、「アレクサ、クリスマスモード」と言うと、ツリーのライトが点灯し、クリスマスソングが流れるなどの設定をしています。

これらの活動を通して、子供たちはプログラミング的思考(「もし〜なら〜する」という条件付け)の基礎を自然と身につけていますし、何より「自分でカスタマイズした」という達成感が得られます。

IoTを使った習慣づけ

子供の生活習慣形成にもIoTが役立ちます。特に効果を感じているのは以下の点です:

- 歯磨きタイマー:

「アレクサ、歯磨きタイマー2分スタート」と言うと、歯磨き中の2分間、楽しい音楽が流れ、子供は飽きずに歯磨きを続けられます。 - 宿題リマインダー:

毎日16:00になると「宿題の時間だよ」というアナウンスと共に、勉強モードの照明に切り替わるよう設定。 - お手伝いチェックリスト:

Echo Show 5の画面に、子供のお手伝いリストを表示。完了するとポイントが貯まり、特典と交換できるシステムを家族で作りました。

このようにゲーミフィケーション(ゲーム要素の導入)で、子供の自主性を育みながら習慣づけができるのもIoTの魅力です。

📊 子供の成長に合わせたIoTデバイスの選び方

子供の年齢に応じて、適切なIoTデバイスや関わり方は変わってきます。わが家の経験と周囲の家族の声を参考に、年齢別におすすめのデバイスと活用法をまとめました。

幼児期(3~6歳):安全と興味喚起

この時期の子供には、単純で直感的な操作ができるデバイスが向いています。

おすすめデバイス:

- スマートスピーカー(Echo Dot等): 音声操作が直感的で使いやすい

- スマートライト: 色の変化が視覚的で楽しい

効果的な活用法:

- 「アレクサ、童謡をかけて」など簡単な音楽再生

- 「おはよう」「おやすみ」の挨拶でライトをつけたり消したり

- 寝る時間を知らせるカラー変化(青→オレンジ→赤)

中には3歳の子がすでに「アレクサ、ミッキーの歌かけて」と言えるようになり、親御さんを驚かせているケースも。この時期は使い方を教えなくても、見よう見まねで覚えていく吸収力に驚かされます。

小学生低学年(7~9歳):基本操作と理解

論理的思考が発達し始める時期です。「なぜそうなるのか」という原理への興味も芽生えます。

おすすめデバイス:

- Echo Show: 音声に加え、視覚的なフィードバックも得られる

- SwitchBotカーテン: 朝の自立を助ける

- スマートプラグ: 簡単なオン/オフで電気の仕組みを学べる

効果的な活用法:

- 宿題のタイマー設定

- 朝の準備ルーティンの自動化

- 簡単な音声クイズやゲーム

8歳の息子は、「アレクサ、今日の宿題を教えて」と言うと、前日に入力しておいた宿題リストを表示してくれる機能を気に入っています。また、IoTについて「インターネットでモノを動かすこと」と自分なりの言葉で説明できるようになりました。

小学生高学年~中学生(10~15歳):創造と応用

自分でカスタマイズしたい欲求が強まる時期です。より複雑な設定や工夫を楽しめます。

おすすめデバイス:

- スマートホームハブ: 複数のデバイスを連携させる楽しさを体験

- スマートロック: 自分で鍵の管理ができる自立心を育む

- 簡単なIoT開発キット: 自分でプログラミングを試せるもの

効果的な活用法:

- 自分専用のルーティン作成

- 複数デバイスを連携させた「もし〜なら〜」の条件設定

- 家族共有のカレンダーやTo-Doリストの活用

12歳の姪はSwitchBotハブ2を使って、「宿題が終わったらボタンを押すと、アレクサが「お疲れ様!」と言ってくれて、部屋のライトが好きな色に変わる」というシステムを自分で作ったそうです。IoTを通して創造力や問題解決能力が育まれています。

🛡️ IoTを安全に使うための家族のルール作り

便利なIoTですが、セキュリティやプライバシーの観点からいくつか注意点もあります。我が家では以下のようなルールを設けて安全に活用しています。

家族で話し合うべき5つのルール

- 利用時間の設定:

平日と休日で使える時間帯を決めています。夜9時以降はアレクサの音量を下げるなど、就寝前の静かな環境も大切にしています。 - 個人情報の扱い:

子供には「住所や電話番号、学校名などをスマートスピーカーに話さない」というルールを設けています。 - 購入設定の制限:

音声ショッピング機能は保護者のみが使えるよう、パスワード設定しています。 - コンテンツフィルタリング:

Amazon KidsやGoogle Familyリンクなど、年齢に合ったコンテンツのみを表示する設定を活用。 - リアルコミュニケーションの大切さ:

「IoTに頼りすぎない日」を設け、家族の直接対話を大切にする時間も設けています。

子供と一緒に考える「IoT活用ガイドライン」

小学生以上のお子さんなら、家族でIoTの使い方について話し合い、一緒にガイドラインを作るのも良い教育になります。我が家では以下のような項目を子供と一緒に決めました:

- 「ありがとう」と「お願い」を忘れない:

AIにも礼儀正しく接することで、思いやりの心を育みます。 - 困ったときは大人に相談:

変な返答や理解できない情報が出てきたら、すぐに保護者に伝えるルール。 - 自分でできることは自分でする:

便利だからといって、すべてをIoTに任せない姿勢を大切に。 - 家族の「オフタイム」を尊重:

食事中や家族の会話時間はIoTデバイスをオフにする時間帯を設定。

このようなルール設定を通じて、テクノロジーとの健全な距離感を子供と一緒に考える機会になりました。

💡 実際に試してみよう!簡単IoT入門プロジェクト

ここでは、子供と一緒に週末に取り組める簡単なIoT体験プロジェクトをご紹介します。これらは特別なプログラミング知識がなくても、既存のスマートホームデバイスで実現できるものばかりです。

プロジェクト1:「おはようルーティン」を作ろう

必要なもの:

- Amazon Echo デバイス

- スマートライト(あれば)

- SwitchBotカーテン(あれば)

手順:

- 子供と一緒に「朝起きたら何をする?」と話し合う

- Alexaアプリで「おはよう」というルーティンを作成

- 「おはよう」と言ったら、カーテンが開き、明るい照明がつき、天気予報と今日の予定を教えてくれる設定にする

効果:

子供が自分の朝の準備を自主的に進められるようになります。また、「こういうことができたらいいな」という願いが実現する体験を通じて、テクノロジーへの興味が深まります。

プロジェクト2:「おやすみスターライト」を作ろう

必要なもの:

- スマートLEDライト(色変更可能なもの)

- Echo デバイス

手順:

- 寝室の天井にカラフルなLEDライトを設置

- 「アレクサ、おやすみモード」と言うと

- ライトが星空のように青く光り、子守唄が流れ、15分後に自動で消灯する設定にする

効果:

子供の寝つきが良くなるだけでなく、「色と音で気分や雰囲気が変わる」という感覚を体験することで、IoTの可能性を実感できます。

プロジェクト3:「家族のメッセージボード」を作ろう

必要なもの:

- Echo Show

- 家族共有のGoogleカレンダーやリマインダーアプリ

手順:

- Echo Showを家族がよく集まるリビングなどに設置

- 家族の予定やメモを共有カレンダーに登録

- 「アレクサ、今日の家族の予定は?」と聞くと表示される設定に

効果:

子供も含めた家族全員が予定を共有し、声で簡単に確認できるようになります。「情報共有」というIoTの基本概念を実体験できます。

これらのプロジェクトは、下関の我が家で実際に取り組み、子供たちも「自分たちで作った!」という達成感を得ています。特に「おやすみスターライト」は、星が見えにくい市街地でも、部屋の中で星空気分を味わえると子供たちに大人気です。

📈 子供の成長を促すIoT活用の未来

最後に、IoTが子供の成長にどのように貢献し、将来どのような可能性があるのかについて考察したいと思います。

子供の発達を助けるIoTの可能性

- 情報リテラシーの向上:

「アレクサ、これは本当?」と問いかける習慣から、情報の信頼性を判断する力が育まれます。 - 自己管理能力の発達:

IoTを活用したリマインダーやスケジュール管理で、自分の時間や活動を管理する力が身につきます。 - 創造力と問題解決能力の向上:

「もっとこうしたい」という欲求から、デバイスの連携や新しい使い方を考える習慣が生まれます。 - テクノロジーへの健全な理解:

幼い頃からの適切な関わりで、テクノロジーを恐れず、かつ過信もしない健全な関係性を育めます。

下関市の子供たちのためのIoT活用展望

地方都市である下関市ならではの視点で、IoTが子供たちにもたらす可能性も考えてみました:

- 地域学習との連携:

「アレクサ、下関の今日の潮汐表は?」「今日の市場の水揚げ情報は?」など、地域の特性を反映した情報アクセスが可能になります。 - 防災教育への活用:

台風や地震などの際に、避難情報や安全確保の手順をわかりやすく子供に伝えるツールとしてIoTが役立ちます。 - 地元産業への興味喚起:

水産業や観光業など、下関の主要産業に関連する情報を子供向けに提供することで、地域への理解と愛着を深めることができます。

我が家では、Echo Show 5に「下関の歴史クイズ」というスキルを入れ、子供たちが地元の歴史や文化について楽しく学べるようにしています。将来的には、子供たち自身がプログラミングを学び、地域の課題解決につながるIoTアプリケーションを開発できるような教育環境も整っていくことを期待しています。

🌈 まとめ:家族で楽しむスマートホームの第一歩

IoTやスマートホームは、難しいテクノロジーではなく、家族の毎日をちょっと便利に、ちょっと楽しくしてくれるツールです。子供たちにとっては、未来の当たり前を今から体験し、創造し、時には一緒に悩みながら成長していける素晴らしい環境だと思います。

大切なのは、テクノロジーに使われるのではなく、家族がテクノロジーを賢く使いこなし、その上で家族の対話や触れ合いを大切にすることではないでしょうか。

下関の海辺で子供と一緒に夕日を見ながら、「アレクサ、今日の月の出時間は?」と尋ねる。そんな風に、自然とテクノロジーが調和した子育ての光景を、これからも大切にしていきたいと思います。

皆さんも、お子さんと一緒に「家族のためのスマートホーム」作りを、ぜひ始めてみてください。小さな一歩から、驚くほど楽しい体験が広がっていくはずですよ!✨

最後までお読みいただき、ありがとうございました。次回は「最新IoTトレンドをチェック!スマートホーム市場の今と未来」をお届けする予定です。お楽しみに!

【参考・引用画像】

コメント