はじめに

私たちの生活は、スマートフォンやデジタルデバイスとの関わりなしには考えられない時代になりました。2025年現在、日本人の平均スマホ利用時間は一週間あたり約21時間(1日平均3時間)に達し、10代・20代では1日平均7時間を超えるという調査結果もあります。テクノロジーは私たちの生活を豊かにする一方で、過度な依存や使用による心身への負担も増加しています。

そんな中で注目を集めているのが「デジタルウェルビーイング」という考え方です。これはデジタル技術が欠かせない現代社会において、身体的・精神的・社会的にも良好な状態を保ちながらテクノロジーと付き合う方法を模索するアプローチです。

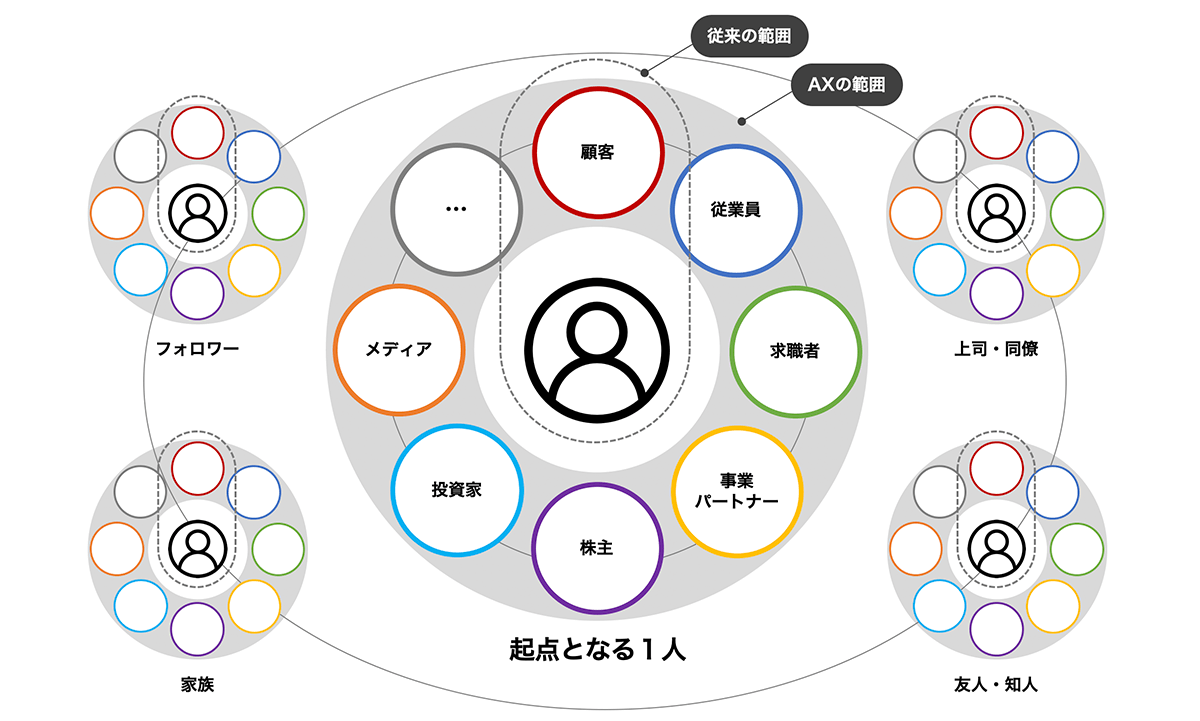

本記事では、特に「AX(アテンション・エクスペリエンス)ポイント」という新しい概念に焦点を当て、デジタル社会における注意力と体験の質を高める方法について探っていきます。2〜3か月先まで役立つ、具体的な実践方法と最新のツールを紹介します。

デジタルウェルビーイングとは何か

概念の理解

デジタルウェルビーイングとは、「身体的、精神的、社会的に良好な状態を保ちながら、デジタル(テクノロジー、デバイス)を利用すること」を指します。つまり、テクノロジーを完全に拒絶するのではなく、自分の健康やウェルビーイング(幸福感)を高めるために、テクノロジーとの健全な関係性を築くことを目指す考え方です。

日本デジタルウェルビーイング協会によれば、デジタルウェルビーイングは以下の要素から構成されています:

- 意識的な使用:テクノロジーを目的を持って意識的に使用する

- バランスの取れた関係:オンラインとオフラインの活動のバランスを保つ

- 健康への配慮:メンタルヘルスや身体的健康に配慮したデジタル利用

- 自己制御:デジタル機器の使用を自分でコントロールできる能力

- ポジティブな活用:テクノロジーを前向きな目的のために活用する

なぜ今重要なのか

2025年の最新調査によると、日本はスマホ依存度が世界でも上位に入っており、特に若年層での依存傾向が強まっています。その影響として、以下のような問題が指摘されています:

- メンタルヘルスへの影響:長時間のデジタル機器使用によるうつ症状や不安感の増加

- 身体的影響:睡眠障害、視力低下、姿勢の悪化(ストレートネックなど)

- 認知機能への影響:注意力散漫、記憶力の低下、集中力の減少

- 社会的孤立:リアルなコミュニケーションの減少による孤独感の増加

こうした問題に対処するため、デジタルウェルビーイングという考え方が注目されるようになりました。特に2024年末から2025年にかけて、AIの急速な普及によりデジタルとの関わり方がさらに複雑化する中で、この概念はますます重要性を増しています。

AXポイント:新たなデジタルウェルビーイングの指標

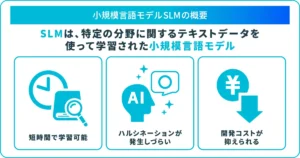

AXポイントとは

AXポイント(アテンション・エクスペリエンス・ポイント)とは、デジタル社会における「注意力」と「体験の質」を定量化した新しい概念です。従来の「スクリーンタイム」のような単純な使用時間の測定ではなく、以下の2つの要素に注目します:

- アテンション(Attention):デジタル機器に向ける注意力の質と量

- エクスペリエンス(Experience):デジタル利用による体験の質と価値

例えば、同じ1時間のスマホ利用でも、ソーシャルメディアで無意識にスクロールする1時間と、創造的な活動や学習に使う1時間では、脳や心身への影響が大きく異なります。AXポイントはこうした違いを可視化する指標なのです。

AXポイントの計測方法

AXポイントは以下の要素から計算されます:

- 利用時間:基本となる使用時間

- 注意力スコア:アプリごとに設定された注意力消費の指標

- 体験価値スコア:活動の目的や成果に基づいた価値指標

- 休息係数:直前の休息状態による調整値

計算式:AXポイント = 利用時間 × 注意力スコア × 体験価値スコア × 休息係数

2025年には、複数のアプリやツールがAXポイントの測定と管理をサポートしています。特に注目されているのは、Google、Apple、Microsoftなどの大手テック企業が提供するデジタルウェルビーイング機能の中にAXポイントの概念が取り入れられ始めていることです。

AXポイントの活用法

AXポイントを活用する主な方法は以下の通りです:

- 自己認識:自分のデジタル使用パターンを詳細に理解する

- 目標設定:単なる使用時間ではなく、質に基づいた目標を設定する

- 習慣改善:高AXポイント活動を意識的に増やす

- バランス調整:低AXポイント活動と高AXポイント活動のバランスを調整する

- 休息設計:デジタル活動と休息のリズムを最適化する

例えば、日中の仕事でデジタル機器を多用する場合、休憩時間には低AXポイントの活動(簡単なゲームやSNSブラウジング)よりも、完全にデジタルから離れた活動(散歩、軽い運動、対面での会話)を選ぶことで、脳の回復を促進できます。

デジタルウェルビーイングの現状と課題

日本におけるデジタル依存の実態

2025年の最新調査によると、日本におけるデジタル依存の状況は以下のようになっています:

- スマートフォン所有者の約7割が「依存している」と自己認識

- 15〜69歳の平均スマホ利用時間は週に約21時間(1日平均3時間)

- 10代・20代では1日平均7.3〜7.7時間のインターネット利用

- 中学生の平均スマホ利用時間が平日でも5時間を超えている

- スマホ依存によるうつ症状や睡眠障害の報告が増加

特に若年層のデジタル依存が深刻化しており、学習や発達への影響が懸念されています。また、コロナ禍以降のデジタル依存の加速も見られ、2025年現在でもその傾向は継続しています。

デジタル依存がもたらす健康への影響

長時間のデジタル機器使用は、以下のような健康上の問題を引き起こす可能性があります:

- メンタルヘルスへの影響

- うつ症状の増加

- 不安感の高まり

- 自己肯定感の低下

- 孤独感の増大

- 身体的健康への影響

- 睡眠障害(入眠困難、睡眠の質低下)

- 視力低下、ドライアイ

- ストレートネックや肩こり

- 運動不足による体力低下

- 認知機能への影響

- 注意力散漫(ながらスマホによる分断された注意)

- 記憶力の低下

- 深い思考や集中力の減少

- 創造性の低下

研究によれば、スマホの使用時間を1日1時間減らすだけでも、メンタルヘルスに良い効果が現れ、ストレスの軽減や気分の改善につながることが報告されています。

AIとの共存がもたらす新たな課題

2025年現在、生成AIの急速な普及により、デジタルウェルビーイングに関する新たな課題が浮上しています:

- 常時接続の加速:AIアシスタントとの常時接続により、「つながっていない不安」が増大

- 情報過負荷の深刻化:AIが生成する膨大な情報への対応による認知負荷の増加

- 現実とデジタルの境界の曖昧化:AIとの自然な対話によるデジタル依存の見えにくさ

- 自己決定力の低下:AIに判断や選択を委ねることによる自己決定能力の低下懸念

特に、AIによる「超パーソナライズ」が進むことで、自分の好みや興味に合わせたコンテンツだけに触れる「エコーチェンバー」効果が強まり、多様な視点や新しい発見の機会が減少するという問題も指摘されています。

デジタルウェルビーイングを高める実践的な方法

意識的なデジタル利用のための習慣づくり

デジタルウェルビーイングを高めるためには、意識的なデジタル利用習慣を身につけることが重要です。以下に具体的な習慣形成のためのアプローチを紹介します:

- 目的を明確にする

- デジタル機器を使う前に「何のために使うのか」を明確にする

- 無意識的な使用を減らすために、スマホを手に取る前に「なぜ今使うのか」と自問する

- 使用目的をカテゴリー化(例:情報収集、コミュニケーション、創造、娯楽)し、バランスを意識する

- 時間の境界を設ける

- デジタルフリーの時間帯を設定(例:食事中、就寝前1時間、起床後1時間)

- ポモドーロテクニック(25分集中+5分休憩)のような時間管理法を活用

- 週に1日の「デジタルサバス(デジタル休息日)」を試してみる

- 物理的環境を整える

- 寝室にデジタル機器を持ち込まない

- 作業スペースとリラックススペースを分ける

- 通知をオフにする専用の時間や場所を作る

- アプリと通知の最適化

- 不要なアプリの削除(月に一度の「デジタル断捨離」を習慣に)

- 通知設定の最適化(緊急性の高いものだけに限定)

- ディストラクションフリーモードの活用(特定の時間帯は通知をすべてオフに)

デジタルウェルビーイングを高める最新ツールとアプリ

2025年現在、デジタルウェルビーイングをサポートする様々なツールやアプリが登場しています:

- デジタルウェルビーイング機能(OS標準機能)

- Google Android: Digital Wellbeing

- Apple iOS: スクリーンタイム

- Windows: フォーカスアシスト これらの機能では利用時間の可視化、アプリ単位での利用制限、集中モード設定などが可能です。2025年の最新アップデートでは、AXポイントの概念を取り入れた新機能も追加されています。

- 専門アプリ

- 「Mind Balance」:AXポイント計測と最適化をサポート

- 「Digital Peace」:AIを用いたデジタル習慣の分析と改善提案

- 「Focus Flow」:最適な集中と休息のリズムを提案

- 「Wellscreen」:画面利用とメンタルヘルスの関連性を分析

- ハードウェアソリューション

- E-ink(電子ペーパー)デバイス:目の疲れを軽減

- ブルーライトカットメガネ:最新の研究に基づいた効果的なフィルタリング

- デジタルウェルビーイングウェアラブル:ストレスレベルと画面利用の相関を測定

これらのツールは単に制限を設けるだけでなく、ユーザーの行動パターンを分析し、より健全なデジタル習慣を提案するインテリジェントな機能を備えています。

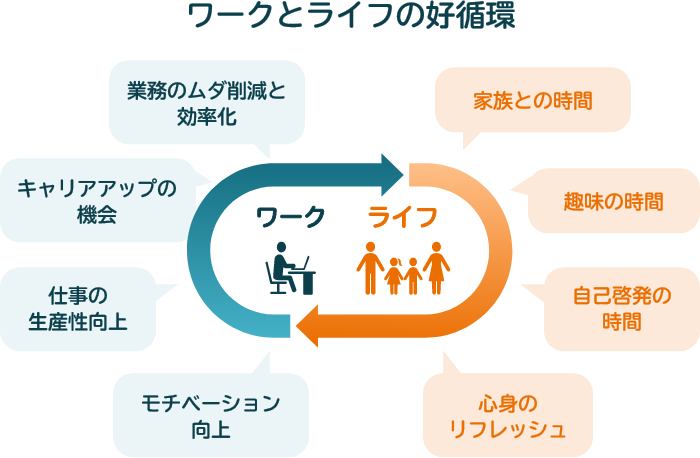

仕事とプライベートのデジタルバランス

ワークライフバランスの観点からデジタルウェルビーイングを考えることも重要です:

- デジタル境界の設定

- 仕事用とプライベート用のデバイスや設定を分ける

- 仕事のメールやチャットの確認時間を明確に区切る

- 「デジタル退勤」の習慣化:仕事の終わりに関連アプリを終了する儀式を作る

- デジタルワークの最適化

- 集中作業と通信作業の時間を分ける(例:午前は集中タスク、午後は会議やメール対応)

- デジタルコミュニケーションの効率化(例:非同期コミュニケーションの活用)

- AIツールを活用して単調作業を効率化し、創造的作業に時間を割く

- デジタルデトックスのスケジュール化

- 週末や休暇中の「デジタルミニマムデー」の設定

- 四半期に一度の「デジタルリトリート」(1〜3日間のデジタル断ち)

- 日々の「マイクロブレイク」:デジタル機器から離れて行う短い休息

- 家族や共同生活者とのルール作り

- 家族の「スクリーンフリータイム」を設定(例:食事中、特定の曜日の夜)

- デジタル利用についてのオープンな対話

- 共有スペースでのデバイス使用ガイドラインの作成

AIとの健全な関係構築:新時代のデジタルウェルビーイング

AIとの付き合い方の基本原則

2025年現在、AIは私たちの生活やビジネスに深く浸透しています。AIとの健全な関係を構築するための基本原則は以下の通りです:

- 目的意識を持つ

- AIの利用目的を常に明確にする

- 「AIに任せるべきこと」と「自分で行うべきこと」の境界を設定する

- AIを使う前に「これは本当にAIが必要なタスクか」と自問する

- 批判的思考を保つ

- AIの提案や情報を鵜呑みにせず、常に検証する習慣をつける

- 情報源の多様性を維持する(AIだけでなく、人間や多様なメディアからも情報を得る)

- AIの限界と偏りを理解する

- 主体性を維持する

- 最終的な判断や決定は自分自身で行う

- AIを「道具」として位置づけ、「指示する-実行させる」の関係性を維持する

- AIとの対話を「考えるためのツール」として活用する

- 健全な距離感を保つ

- AIとの対話に感情的に依存しないよう注意する

- リアルな人間関係とのバランスを意識的に保つ

- 「AIフリー」の時間や活動を定期的に設ける

AIによるデジタルウェルビーイング支援の最前線

一方で、AIはデジタルウェルビーイングを高めるツールとしても活用できます:

- 個別最適化されたデジタルウェルビーイング提案

- ユーザーの行動パターンを分析し、最適な休息タイミングを提案

- デジタル習慣と身体・精神状態の相関を分析し、改善点を示唆

- 個人の特性に合わせたデジタルバランスプランの作成

- 認知負荷の最適化

- 情報のフィルタリングと優先順位付け

- 複雑な情報の要約と視覚化

- 認知的疲労を検知し、休息を促すアラート

- メンタルヘルスサポート

- ストレスや不安の早期発見と対処法の提案

- マインドフルネスや瞑想のガイダンス

- 健全な思考パターンを促すプロンプト

- 学習と成長の支援

- 個人の学習スタイルに合わせた情報提供

- 深い思考と創造性を刺激する質問や課題の提示

- 成長マインドセットを促す対話設計

デジタルミニマリズムとAIの共存

デジタルミニマリズム(必要最小限のデジタル利用)とAIの活用を両立させる方法も注目されています:

- AI活用の意図的な制限

- AIに委託する領域を明確に定義し、それ以外では使用しない

- 週に決まった時間だけAIと対話する習慣を作る

- AIツールの使用に「摩擦」を意図的に加える(即時アクセスではなく、数ステップ経由でアクセスするなど)

- アナログとデジタルのハイブリッド戦略

- 創造的思考や計画はアナログツール(紙とペン)で行い、実行や検証にAIを活用

- デジタルのメリット(検索性、共有性)とアナログのメリット(深い思考、身体性)を組み合わせる

- 日々の振り返りや感情整理はアナログで、データ分析や情報収集はAIで行う

- 「スロー・コンピューティング」の実践

- 速さや効率よりも、質と深さを重視

- AI利用中も「待つ時間」「考える間」を意識的に設ける

- タスク間の切り替えを最小限にし、一つの活動に深く没頭する

未来に向けたデジタルウェルビーイングの展望

社会的変化とテクノロジーの共進化

デジタルウェルビーイングは個人の努力だけでなく、社会的・文化的な変化も必要とします:

- 教育システムの変革

- デジタルリテラシーとウェルビーイングを学校カリキュラムに組み込む

- 批判的思考とメディアリテラシーの重視

- バランスのとれたデジタル利用を促す教育環境の整備

- 企業文化の変化

- 「常時接続」から「質重視の接続」への価値観シフト

- デジタルウェルビーイングを重視した勤務ポリシー

- 「デジタル疲労」を防ぐ組織文化の構築

- テクノロジー設計の倫理的進化

- ユーザーの健康と幸福を中心に据えた設計(「アテンション・エコノミー」から「ウェルビーイング・エコノミー」へ)

- 依存性を減らし、意識的利用を促す機能の標準化

- 透明性と制御性を高めたAIシステムの開発

個人にできる未来への準備

変化の激しいデジタル社会で健全なバランスを保つために、個人ができる準備は以下の通りです:

- メタ認知能力の強化

- 自分自身のデジタル習慣を客観的に観察する習慣

- 「なぜ」「どのように」デジタル機器を使っているかの定期的な振り返り

- 感情状態とデジタル利用の関連性への気づき

- デジタル適応力の開発

- 新しいテクノロジーに対する健全な好奇心と批判的視点のバランス

- 変化への柔軟な対応力

- テクノロジーとの関係性を自己決定する力

- 深い人間関係の維持と発展

- リアルな対面コミュニケーションの質と量の確保

- デジタルを介したコミュニケーションの質の向上

- コミュニティとのつながりの維持と強化

- 内面的資源の充実

- マインドフルネスや瞑想などの内面的実践

- 自然体験や身体活動の定期的な実施

- 創造的活動や趣味を通じた内面の豊かさの育成

まとめ:あなた自身のデジタルウェルビーイングジャーニー

デジタルウェルビーイングは、一度の変化で達成できるものではなく、継続的なバランス調整と自己認識の旅です。この旅路において、以下のポイントを意識することが重要です:

- 個人化されたアプローチ

- 自分自身のデジタルニーズとパターンを理解する

- 他者と比較せず、自分に合った方法を見つける

- 小さな変化から始め、徐々に習慣化していく

- 継続的な実験とフィードバック

- 様々なアプローチを試し、効果を観察する

- 定期的な振り返りと調整

- 失敗を学びの機会として捉える

- 包括的なウェルビーイングの一部として

- デジタルウェルビーイングは総合的な健康の一側面として考える

- 身体、精神、社会的健康とのバランスを意識する

- テクノロジーを人生を豊かにするための道具として位置づける

AXポイント時代のデジタルウェルビーイングは、単なるスクリーンタイムの削減ではなく、テクノロジーとの関係性の質を高め、意識的な選択を通じて、デジタルがもたらす恩恵を最大化しつつ、その負の側面を最小化する取り組みです。

今日から自分自身のデジタルウェルビーイングジャーニーを始めてみませんか?小さな一歩が、より健康で充実したデジタルライフへの道を開くでしょう。

引用元

- 「日本人の平均スマホ利用時間」データ スマホライフPLUS

- 日本デジタルウェルビーイング協会「Digital Well-beingとは」 日本デジタルウェルビーイング協会

- 「デジタルウェルビーイング」概念図 日本デジタルウェルビーイング協会

- AX(アテンション・エクスペリエンス)概念図 ペンシル

- ワークライフバランスとテクノロジー NECソリューションイノベータ

コメント