カーボンニュートラル達成に向け、次世代エネルギーとして期待される水素。「究極のクリーンエネルギー」とも呼ばれる水素は、燃焼時に水しか排出せず、化石燃料に代わる未来のエネルギー源として、世界中で研究開発が進められています。しかし、その実用化には依然として多くの課題が存在します。本記事では、2025年4月現在の水素エネルギーの最前線と直面する課題について、産業応用の観点から詳細に解説します。

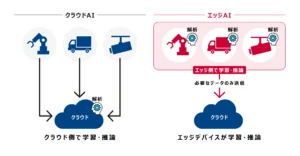

1. 水素社会構築の現状と課題

水素エネルギーは大きな可能性を秘めていますが、その普及には「ハイドロジェン・ハイプからリアリティーチェックへ」というフェーズの変化が見られます。当初の過剰な期待から、現実的な課題への直面という段階に移行しつつあるのです。

水素サプライチェーンの構築状況

国際エネルギー機関(IEA)の「Global Hydrogen Review 2024」によれば、低炭素水素製造プロジェクトで最終投資判断(FID)まで到達したものは、2023年から倍増(170万トンの水素/年から340万トン/年へ)したものの、2030年までの運開を目指すとして公表されているプロジェクトのわずか7%にとどまっています。

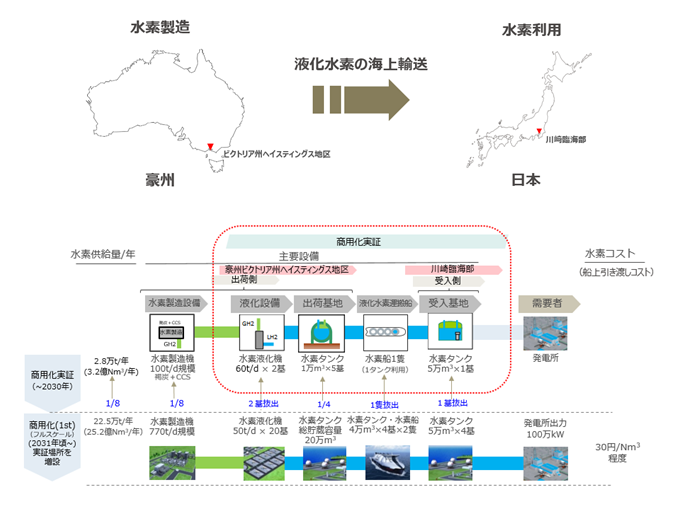

水素サプライチェーンは「つくる」「はこぶ」「つかう」の3段階で構成されますが、各段階で技術的・経済的課題が山積しています。特に「はこぶ」の段階では、水素を効率的に運搬するための技術として、液化水素、有機ハイドライド、アンモニアなど複数の方法が検討されていますが、いずれもコスト面での課題が残されています。

液化水素サプライチェーンの商用化実証モデル(出典:NEDO)

日本では、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)が「水素社会構築技術開発事業」として、2014年度から2025年度にかけて79億円の予算を投じ、海外の未利用資源を活用した水素の製造、貯蔵・輸送、国内における水素エネルギーの利用まで、一連のサプライチェーン構築のための技術開発を進めています。

政策目標と現実のギャップ

IEAのレポートによれば、政策フレームによって創出される水素需要は1,100万トン/年である一方、水素供給の政策目標の積み上げは4,300万トン/年とされており、大きなギャップが存在します。さらに、現在運転中のプロジェクトと最終投資判断に到達したプロジェクトを合わせた2030年断面の供給量は410万トン/年にとどまり、政策フレームによって創出される需要に対してさえ、供給ギャップがあります。

このような状況を背景に、欧州関係者からは「REPower EUで掲げる水素供給目標(域内生産および域外からの輸入それぞれに1,000万トン/年)は、政治的に野心的過ぎ、今後再調整がなされていくだろう」との声も聞かれます。

2. 水素ステーションと燃料電池車の普及状況

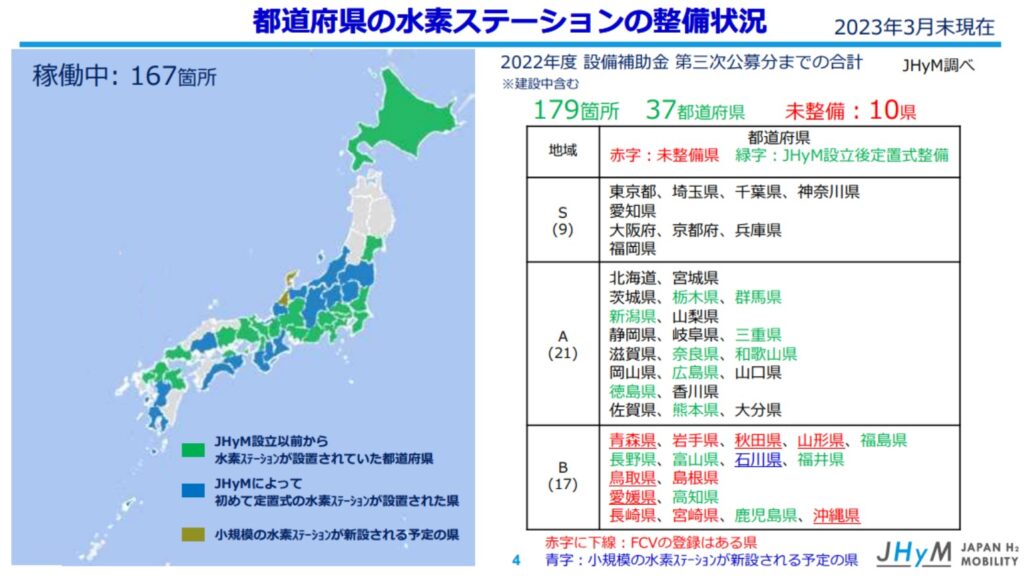

水素ステーションの課題

水素燃料電池車(FCV)の普及には水素ステーションの整備が不可欠ですが、その整備状況は目標値を大きく下回っています。経済産業省によると、2024年7月時点で日本の水素ステーションは都市部を中心に163カ所(整備中含む)でした。これは「2030年度までに1,000基程度」という目標値とは大きくかけ離れています。

水素ステーションの外観(出典:脱炭素技術センター)

さらに懸念すべきは、既存の水素ステーションの閉鎖が相次いでいる点です。2014年に関東第1号として営業を開始した東京ガスの「練馬ステーション」は、約10年で閉鎖されることになりました。東京ガス広報部は「設備の老朽化によって、改修と更新が困難になった」と説明していますが、採算性の問題も大きいと考えられます。

資源エネルギー庁の担当者は、「メーカーは『乗ってもらえないと製造できない』、インフラ事業者は『ステーションを稼働しても利用されない』、運送事業者などのFCVユーザーは『車種やステーションが少なければ使い勝手が悪い』。三すくみの状態に陥っている」と述べています。

燃料電池車(FCV)の現状

FCVの国内保有台数は2024年6月時点で8,479台とされており、政府が目標に掲げた「2025年に20万台」を大きく下回っています。普及が進まない理由としては、車両価格の高さ(800万円程度)、水素燃料の価格高騰(1キログラム当たり1,650円~2,200円)、水素ステーションの不足などが挙げられます。

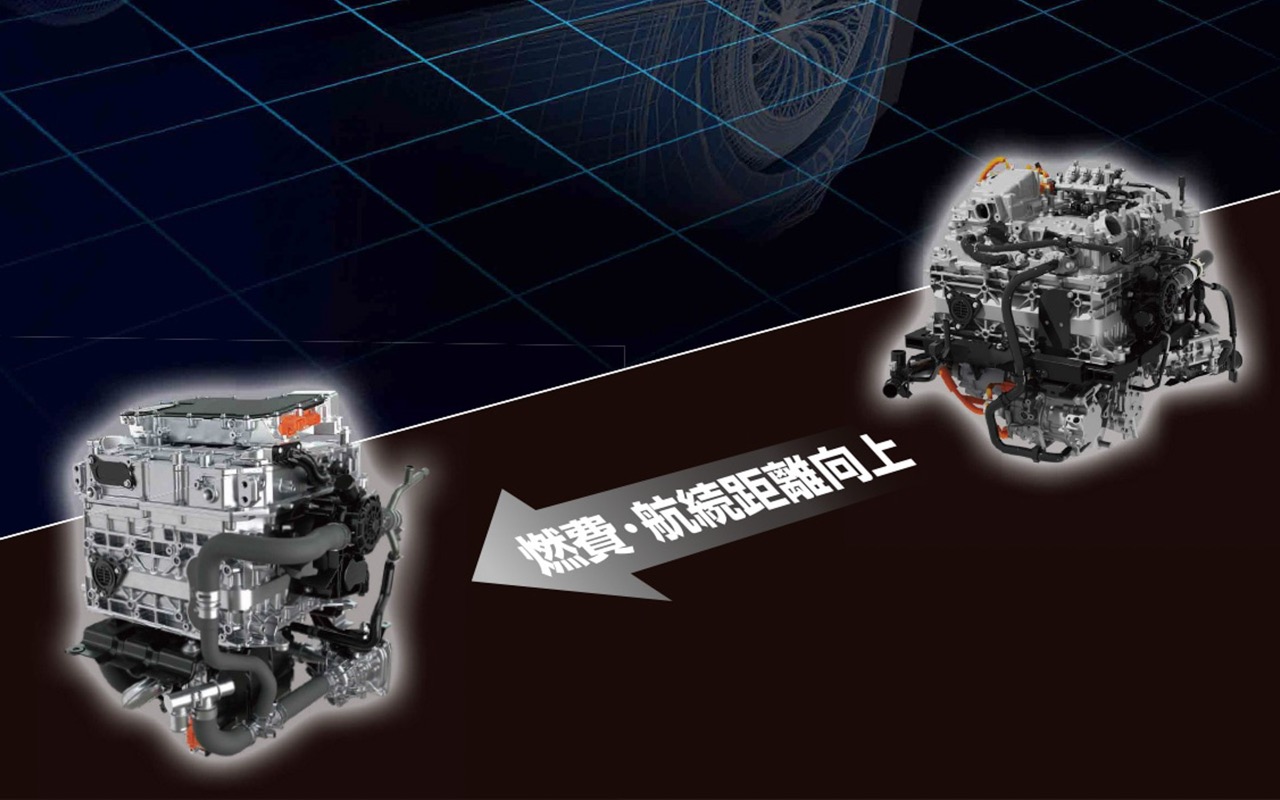

一方で、技術面では着実な進展が見られます。トヨタは2025年2月、新型燃料電池システムを発表しました。このシステムは、特に商用分野のニーズに応えるべく、ディーゼルエンジンに並ぶ耐久性を実現したとされています。また、水素エンジン車という新たな技術アプローチも注目を集めています。

トヨタの最新燃料電池システムを搭載した車両(出典:Car1.hk)

3. 産業分野における水素利用の可能性と課題

水素還元製鉄技術の挑戦

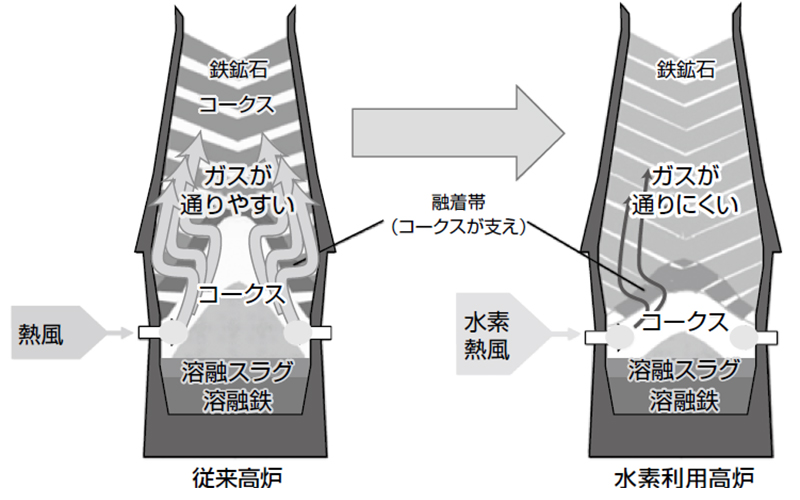

水素が適用される優先分野として、石油精製、化学、鉄鋼、海運、航空の5分野が挙げられています。特に鉄鋼業では、従来の高炉に代わる水素還元製鉄が注目されています。

従来の高炉による製鉄は、鉄鉱石とコークスを用いて炭素および一酸化炭素による還元を行いますが、CO2排出量が多いという課題があります。水素還元製鉄では、ペレット状の鉄鉱石に水素を吹き入れることで直接還元を行い、CO2排出量を大幅に削減できます。

在来型高炉と水素利用高炉(水素還元製鉄)の比較(出典:産業構造審議会グリーンイノベーションプロジェクト部会)

しかし、水素還元製鉄には大きな課題もあります。一つは、還元プロセスが吸熱反応となるため、外部からの熱補填が必要な点です。また、スチールを製造するためには電炉による溶融と成分調整が必要となり、高炉による製鉄から水素還元製鉄への転換は、大量の電力需要を生み出します。

この問題に対応するため、スウェーデンのステグラ社は、69万キロワットの電解装置、水素還元炉、2つの電炉と冷間圧延などの製品化設備で構成されるボーデンプラントを建設し、2026年の稼働を予定しています。2030年には年間500万トンのスチール生産を目指すとされています。

ステグラ社ボーデンプラントの完成予想図(出典:ステグラ社)

電力需要の増大と低廉で安定的な非化石電源の必要性

鉄鋼セクターへの水素適用は一層の電力需要をもたらします。EUROFERのポジションペーパーによれば、2030年断面でのセクターとしての電力需要は165テラワット時/年(うち90テラワット時は水素製造のために必要とされる電力)、水素需要は212万トン/年と試算されています。

商業的に実現するには、年間を通じて低廉で安定的な非化石電源に支えられた電力が必要であり、これはAI発展に伴って急激に電力需要を伸ばしているデータセンターなど他の産業でも共通の課題となっています。

4. 2025年大阪・関西万博で見る水素エネルギーの未来

2025年4月13日から10月13日に開催される大阪・関西万博では、水素エネルギー技術の最前線を体感できる展示が多数予定されています。

水素燃料電池船「まほろば」

万博会場「夢洲」、ユニバーサルシティポート、大阪市街地の中之島を結んで遊覧航行する、水素燃料電池船「まほろば」は、岩谷産業が開発した「燃料電池」と「蓄電池」のハイブリットで航行する日本初の客船です。水素と空気中の酸素のみを使用するため、航行時にCO2や環境負荷物質を排出しません。

水素燃料電池客船「まほろば」(出典:岩谷産業株式会社)

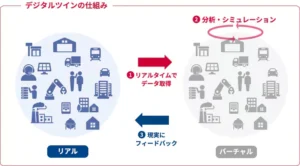

水素サプライチェーンモデル展示

NTTパビリオンとパナソニックパビリオンでは、水素サプライチェーンモデルを見ることができます。NTTパビリオンで太陽光発電などからクリーンな水素を「つくり」、その一部を水素パイプライン経由でパナソニックパビリオンまで「はこび」、2つのパビリオンにおいて発電し、電気を「つかう」までの一連の流れが実証されます。

水素技術展示・体験ブース

9月22日~25日のテーマウィークには、水素を活用した月面探査車や水素エンジンモーターサイクルなどの「水素モビリティ」、「運搬船」や「発電」など、最先端の水素技術に触れられる展示・体験の場が設けられます。

水素を活用した月面探査車(出典:資源エネルギー庁)

5. 水素社会実現に向けた課題とその対応

経済的課題と補助金依存

水素社会実現の最大の課題は、高コストと補助金依存の構造です。燃料電池車の購入では、約800万円の費用のうち、国と自治体から計300万円もの補助金が出ることもあります。また、水素ステーションの整備・運営にも多額の補助金が投入されています。

経産省の担当者は「ステーションは整備費だけではなく、運営費も高止まりしている。FCVは初期需要の段階。公的機関が先導する必要がある」と説明していますが、自立した産業として成立するためには、コスト低減が不可欠です。

中国の台頭と経済安全保障

IEAの報告によれば、2023年に運転開始した電解装置の80%、2024年に運転開始を迎えるプラントの75%は中国が占めるとされています。この中には、中国石油化工集団(Sinopec)が新疆ウイグル自治区に建設した世界最大規模のプラント(Kuqa plant, 26万キロワット)も含まれます。

世界における電解装置の設備容量は中国が70%を占め、欧州の15%、米国の6%を大きく引き離しています。このような状況を背景に、欧州では経済安全保障の観点から、水素関連技術の域内生産を促進する動きも見られます。

6. 水素エネルギー革命の展望と課題

カナダ・マニトバ大学名誉教授のバーツラフ・シュミル氏は、LNGの例を挙げ、「エネルギー転換は本質的に穏やかなプロセスである」と指摘しています。水素についても、インフラや市場が構築され、エネルギー源の一角を占めるようになるまでには、相当の時間が必要でしょう。

実用化に向けた課題を整理すると、以下のようになります:

- 技術的課題:水素の製造、輸送、貯蔵、利用の各段階での効率向上とコスト低減

- 経済的課題:高コスト構造の克服と補助金依存からの脱却

- インフラ課題:水素ステーションなどの整備と持続可能な運営

- エネルギー供給課題:水素製造・利用に必要な低廉で安定的な非化石電源の確保

- 国際競争課題:中国など新興国の台頭に対応した経済安全保障と技術競争力の維持

これらの課題を乗り越え、水素社会を実現するためには、長期的な視点に立った技術開発、制度整備、国際協力が不可欠です。水素エネルギーは、一夜にして従来のエネルギー体系に取って代わるものではありませんが、カーボンニュートラル実現に向けた重要な選択肢の一つであることは間違いありません。

おわりに

水素エネルギーをめぐる現状は、当初の過剰な期待から現実への直面という段階に移行しつつあります。技術面では着実な進展が見られるものの、経済面やインフラ面では多くの課題が残されています。

とはいえ、2025年大阪・関西万博で実証される水素技術の数々は、水素社会の可能性を示す重要なマイルストーンとなるでしょう。日本は水素の利用、輸入を含めたサプライチェーン構築に向け、着実な前進に向けた取り組みを続けています。

水素エネルギー革命は、一朝一夕に成し遂げられるものではありませんが、継続的な技術革新と社会実装の努力によって、その扉は少しずつ開かれつつあります。カーボンニュートラルという大きな目標に向け、水素はこれからも重要な役割を担っていくことでしょう。

【参考・引用元】

コメント